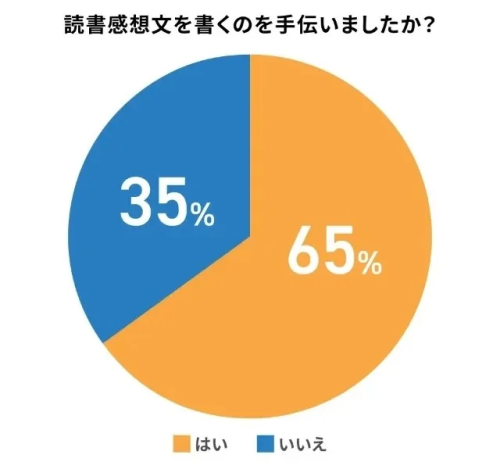

夏休みの宿題の代表格である読書感想文について、塾選ジャーナルが小学生の子どもを持つ保護者100名を対象に実施した調査の結果をお知らせします。まず、保護者の65%が子どもの読書感想文を手伝ったと回答しており、文章作成を親が補助する実態が明らかになりました。手伝いの内容では「誤字・脱字、表現のチェック」が58.5%で最も多く、「全体の構成やまとめ方についてのアドバイス」「子どもの感想や意見を引き出すための質問をしたり一緒に考えた」がいずれも49.2%と続いています。これらから、保護者は単なる添削だけでなく、子どもの思考を引き出す対話的な支援を行っていることがうかがえます。

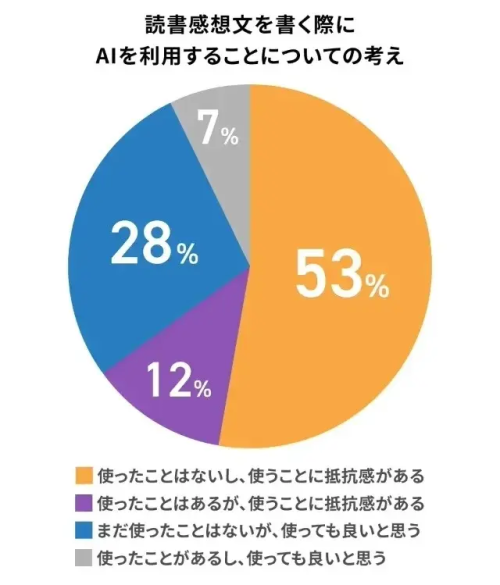

また、子どもが選んだ本を保護者自身読んだかを尋ねたところ、51%が「読んだ」と回答しました。保護者が題材に目を通すことで、内容理解の補助や具体的な問いかけがしやすくなり、結果として手伝いの質が高まっていると考えられます。一方で、AIの活用については抵抗感が強く、53%が「使ったことはないし、使うことに抵抗感がある」と回答し、さらに「使ったことはあるが、使うことに抵抗感がある」が12%で、合わせて約65%がAI利用に何らかの抵抗感を示しました。実際に読書感想文の書き方でAIを参考にしたと答えた保護者はわずか5%に留まっています。

寄せられた保護者の声からは、AI活用に関して二面的な本音が見えます。「読書感想文の本来の目的は、本を深く読み込み、自分の頭で考え、感じたことを自分の言葉で表現する力を育むことだと考えています。AIに書かせてしまうと、この思考プロセスや表現力を養う機会が失われてしまいます」という意見が多く、子どもの成長機会を奪いたくないという懸念が根強いことが分かりました。一方で、「文を訂正してもらったり誤字脱字のチェックなんかにはいいかもしれません」「参考にする程度なら使ってみてもいいかな」という声もあり、AIを補助ツールとして限定的に容認する姿勢も見受けられます。

調査では、保護者が子どもに対して感じるつまずきのポイントも明らかになりました。最も多いのは「何を書けばいいか分からない」という根本的な戸惑いであり、「書き方が分からない」「本を読むのが苦手で集中力が続かない」といった課題も挙げられています。保護者はこれに対して、感想を言葉にするサポートとして印象に残った場面に付箋をつけさせたり、口頭で整理してメモを取るといった対応、構成の型を教える「お手本」を示す方法、短時間ごとの目標設定やご褒美でモチベーションを維持する工夫などを行っています。こうした実務的な工夫により、多くの子どもが2〜3日で感想文を仕上げるケースも多いことが示されています。

まとめると、保護者の多数が子どもの読書感想文作成に関わっており、その支援は誤字脱字のチェックや構成アドバイス、感想を引き出す対話など多面的です。AIに対しては、学びを損なうのではないかという慎重な見方が多く、現時点では補助的な利用にとどまっている実態が浮かび上がりました。保護者の負担軽減や子どもの学びを支える観点から、どの範で支援し、どの範囲で見守るかの線引きが求められていると言えます。

詳しくは「株式会社DeltaX」の公式ページまで。

レポート/DXマガジン編集部小松