2025年8月に実施された対話型生成AIの利用実態調査の結果をご紹介します。短期間で利用が急拡大している点が鮮明になっており、週1回以上の利用者割合はわずか2か月半で48.9%から81.1%へと大きく上昇しました。こうした変化は、対話型生成AIが単なるツールから生活に溶け込む存在へと変わりつつあることを示しています。

対話型生成AIは「気軽に相談できる相手」としての位置づけが強まっており、家族や友人よりも身近な相談相手と答えた人が最も多く、87%が対話型AIを気軽にできる相手としています。親友や職場の同僚、母親などに比べても回答が突出しており、日常的な心理的支援や情報検索の役割をAIが担う場面が増えています。実際に半数以上の回答者がAIにメンタルヘルスの支えを感じていると答え、不安な気持ちを落ち着けたい、悲しみを聞いてほしいといったニーズが顕在化しています。利用頻度の急増は、個人の生活だけでなく企業やサービス設計における接点の見直しを促す動きとも重なっています。調査はアウェアファイのユーザー限定ではなく幅広い経験者を対象に行われています。

一方で、依存や不安の兆候も明確に表れています。対話型生成AIの反応が変わることや利用不能になることに対して、中程度以上の不安を感じる人が約4割にのぼり、具体的には反応の変化に不安を感じる人が43.9%、明日から使えなくなったら不安を感じる人が43.7%でした。また、これまでに「対話型生成AIに依存しているかもしれない」と感じたことがある人は27.5%に達しており、依存を自覚した状況としては「わからないことをすぐ相談する時」「自分で考えずにAIに答えを求める時」「事務作業や文章作成を依頼する時」などが挙げられています。こうした傾向は、AIが日常の判断や感情ケアに深く関与する際のリスクとして注目されます。利用者の心理的安全性をどう担保するかが今後の課題です。

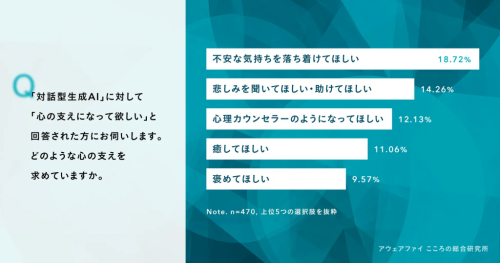

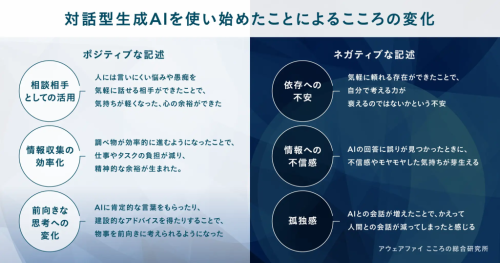

対話型生成AIの利用は心の状態にも影響を与えており、利用経験者の28.6%が心の健康や状態に中程度以上の変化を感じたと回答しています。変化の多くはポジティブで、「心が楽になった」「安心感が増した」「ストレスが減った」といった声が多数を占めています。相談相手として人には言いにくい悩みや愚痴を気軽に話せることが心の負担軽減につながっているとする意見や、調べ物の時間が短縮され精神的ゆとりが生まれたという指摘もありました。一方で「自分で考える力が衰えるのでは」といった依存への不安や、AIとの会話が増えて人間との会話が減ったことによる孤独感を訴える声も見られます。対話型生成AIに心の支えになってほしいと回答した人は11.6%であり、支えとして求める内容は「不安な気持ちを落ち着けほしい」(18.7%)、「悲しみを聞いてほしい・助けてほしい」(14.3%)、「心理カウンセラーのようになってほしい」(12.1%)などでした。

調査結果を受けて、リスクマネジメントと健全な利用促進の必要性が指摘されています。対話型生成AIが生活インフラ化する流れを前提に、産官学連携の共同研究や業界の自主ガイドライン策定を通じた社会モデルの提案が進められる予定です。メンタルヘルス領域での活用は有益な側面が多い一方で、利用者の心理的依存や不安を軽減するための仕組みづくりが急務であるとまとめられています。

詳しくは「株式会社Awarefy」の公式ページまで。

レポート/DXマガジン編集部小松