対話型生成AIが生活の“相談相手”になりました。Awarefyの調査(2025年8月13日実施)では、週1回以上の利用が81.1%に急増。だが43.9%が利用停止や反応変化に不安を抱き、27.5%が依存を自覚する瞬間があり、DX推進の現場は対応を迫られています。

利用急増と心の変化──DXに突きつけられた現場の課題

株式会社Awarefyのアンケートで、対話型生成AIの利用頻度が短期間で急拡大していることが示されました。週1回以上の利用者は約2か月半で48.9%から81.1%へと増加し、87%が「気軽に相談できる相手は対話型AI」と回答しています。こうした普及は、AIが単なるツールを超えて生活のインフラ化・相談相手化している実態を浮き彫りにします。

しかし利便性の裏には心理的リスクが顕在化しています。回答者の43.9%がAIの反応が変わることに中程度以上の不安を感じ、43.7%が「明日から使えなくなったら不安」と答えました。さらに27.5%は「対話型生成AIに依存しているかもしれない」と自覚する瞬間があり、その典型例は「すぐ相談する」「自分で考えない」「事務作業や文章作成を任せる」といった行為です。DX推進は効率化だけでなく、利用者の自律性と心理的安全の担保を組み込む必要があります。

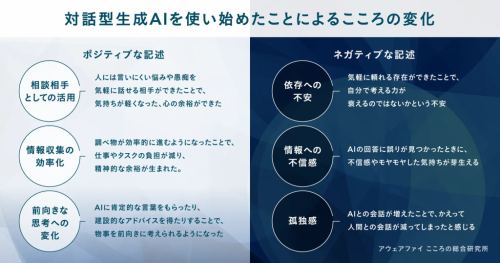

メンタル面でも二面性が見えます。半数以上がAIに「メンタルヘルスを支えられている」と感じ、28.6%が心の状態に変化を実感しており、多くは「気持ちが楽になった」「ストレスが減った」と報しています。一方で「自分で考える力の低下」や「人との会話減少による孤独感」といった懸念もありました。

対話型生成AIはDXの重要な柱となり、生活者の心の支えにもなっています。だが依存や不安への対策を組み込んだ運用設計とルール整備が不可欠です。

詳しくは「株式会社Awarefy」の公式ページまで。

レポート/DXマガジン編集部 權