最新の調査で、大学生の約84%が週に1回以上、ChatGPTなどの生成AIを利用していることが明らかになりました。利用頻度の高さだけでなく、学業支援に留まらず「AI彼氏」や恋愛相談、人生設計の相談、洋服のコーディネートやお金の相談といった生活領域への浸透が進んでいる点が特徴です。若年層が生成AIを「情報処理ツール」から「対話パートナー」へと再定義しつつある現状は、教育現場や企業のデジタル戦略(DX)に即した見直しを迫ります。本稿では調査結果を整理し、デジタルの観点からの示唆と実務的な対応策を掘り下げます。

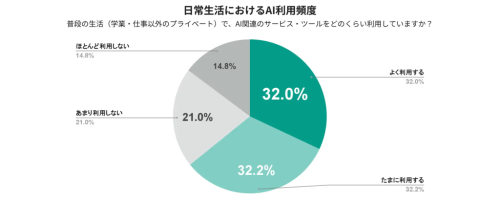

調査手法と主要な数値に目を向けると、回答者は18〜25歳の現役大学生760名で、定量調査に加えて45名へのインタビューを実施した混合手法が採られています。週に何度か利用すると答えた学生が約43.3%、ほとんど毎日利用すると回答した学生が28.7%にのぼり、合算で約7割を超える学生が週1回以上生成AIを利用しています。利用開始時期は大学1年時が最も多く46.9%、次いで高校時代の30.6%であり、18〜19歳層では半数が高校時代から生成AIに触れていたことが示されています。利用サービスはChatGPTが圧倒的で82.2%が最も利用していると回答し、次にGoogle GeminiやMicrosoft Copilotが続きます。これらのデジタル利用データは、若年層の生活導入の速さと一貫したサービス選好を示す有力な証拠です。

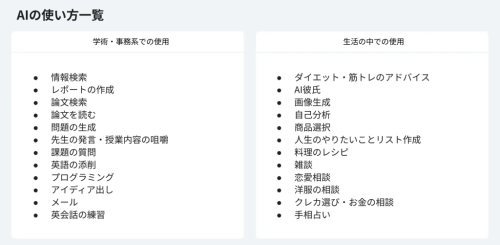

生成AIの用途は学業支援に止まらず、感情や生活設計と結びついた幅広い場面で使われています。調査では「AI彼氏」「恋愛相談」「やりたいことリスト作成」「洋服選び」「お金の相談」などが日常的に行われていると報告され、学生たちは生成AIを単なる効率化ツールとしてではなく、自己表現の補助や感情的な支えとして受け入れていることが分かります。この変化は、対話UXや情緒面を重視したデジタルデザインの必要性を示しており、システム側で共感的な応答や安全な対話設計を組み込むことが求められます。また、生活領域でのAI活用はデータの蓄積と個人化を進めるため、デジタルアイデンティティやプライバシー管理の仕組みも同時に強化する必要があります。

教育の文脈では、生成AIの早期利用が「教育の前提」を書き換えつつあります。多くの学生が高校時代からAIを使い始めている現実は、学校や大学でのカリキュラム設計、評価基準、学習支援体制が既に学生の実態とズレている可能性を示しています。デジタル教育としては、AIリテラシー教育を小中高段階から体系化し、情報の真偽判定、著作権や倫理、プライバシーについての実践的な教育を導入することが不可欠です。さらに大学側は評価設計を見直し、AI利用を前提とした課題設定や学習成果の検証方法を整備する必要があります。これらは単なる技術教育ではなく、デジタル社会での市民力を育むための基盤整備と言えます。

総じて、生成AIはZ世代の「日常」の中に深く入り込み、教育・労働・消費行動に長期的な影響を与えます。デジタルの観点からは、単にツールを導入するだけでなく、UX、データ管理、倫理、制度設計を一体で進めることがDX推進の核心です。教育現場では導入時期の前倒しとカリキュラムの刷新、企業では透明性の高いビジネスモデル設計とユーザー信頼の担保、行政・学術界では監督と評価のフレーム整備が急がれます。若年層が既に生成AIを前提とした世界で生きている現実を踏まえ、社会全体がデジタル時代の市民力を育む設計に移行することが必要です。

詳しくは「株式会社イマーゴ」の公式ページまで。

レポート/DXマガジン編集部小松