夏になると、エアコン、かき氷、アイス、ハンディファンなど・・・。現代の私たちは、たくさんの「ひんやりアイテム」に囲まれて暮らしています。でも、そんな便利な道具がなかった時代、昔の人たちはどうやって夏の暑さを乗り越えていたのでしょうか。今回は、風鈴や浴衣、打ち水やうちわなど、五感を使って涼を楽しんでいた昔ながらの知恵をご紹介します。心まで涼しくなる“ひんやり術"。日々の暮らしにそっと取り入れてみませんか?

涼をまとう、夏の装い 心も涼しくなる浴衣の魅力

夏にぜひ入れてほしいのが、涼やかな色柄の浴衣です。藍色や白地に朝顔、向日葵、金魚など、見た目からも涼を感じられる模様は、日本ならではです。

実は浴衣は、見た目だけでなく、機能的にも涼しくできています。布と体の間に空間があることで風が通り、首元や袖口から自然な風がすっと入ってきます。肌ざわりもさらりとしていて、蒸し暑い日でも快適に過ごせます。

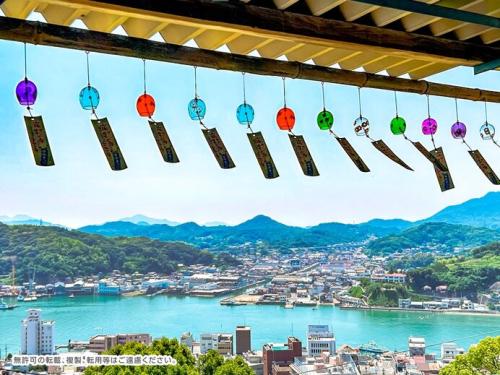

風鈴の音は、夏のBGM

風鈴の音を耳にすると、ふっと暑さがやわらぐような気がしませんか?「チリン、チリン」と風に揺れて鳴るその音は、ただの音ではなく、耳で感じる涼しさを届けてくれるものです。

風鈴にはガラス製や南部鉄器、陶器など、さまざまな素材があります。それぞれ音の高さや響きが重なり、自分にとって一番心地よい音を探してみるのもおすすめです。風鈴を窓辺につるすと、風の通り道に自然と意識が向きます。日々の中で風を感じ、音を楽しむことで五感が少しずつ涼に敏感になるのを感じられるはず。今年の夏はぜひ、お気に入りの風鈴を暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか。

自分だけのリズムで涼む、手のひらの涼風

最近は持ち歩き用のハンディファンが人気ですが、昔ながらの扇子やうちわにも、心地よい涼しさがあります。

扇子やうちわでゆっくりと風をあおぐと、肌に触れる風はとてもやさしくて静か。電動ファンとは違い、自分のリズムで風をつくれるのが魅力です。

特に竹と和紙でできたうちわは、手になじむ感触や風をおくるときの柔らかな音が心地よく、涼をつくる楽しさがあります。

デザインも金魚や朝顔など、見た目から涼しさを感じさせてくれるものが多く、インテリアとして飾っても素敵です。

バッグに一つ扇子を忍ばせて、出先でさっと広げて風をあおぐ。

そんなささやかなしぐさが、暑さをやわらげてくれるだけでなく、涼やかな所作としての美しさも演出してくれます。

水の音、香り、風で感じる、ひんやり和の涼

夕方の暑さが少し落ち着いてきた頃、玄関先やベランダで静かに水をまく「打ち水」」を試してみませんか?

柄杓やコップで地面に水をそっとまくと、ふわりとした涼しい空気が立ち上ります。これは水が蒸発するときに熱を奪う「気化熱」の作用によるもので、自然の力で空間の温度をやわらげる、昔ながらの知恵なのです。

打ち水の魅力は涼しさだけではありません。水の音、湿った地面の香り、すっと通る風、ほんのひとときでも心が整うような穏やかさをもたらしてくれます。

またマンションのベランダやアスファルトでもOK。朝や夕方の涼しい時間帯に行うと効果的です。バケツにためたお風呂の残り湯などを活用すれば、エコな涼の取り入れ方にもなります。暮らしの中にひと手間の涼、今年の夏は打ち水で空気を変える体験をぜひ楽しんでみてください。

“涼"を感じる昔ながらの夏のおやつ

かき氷やアイスもいいですが、昔の人たちは、冷たさ以外の工夫で涼を味わっていました。たとえば、ところてん、くずきり、冷やし飴、冷やし甘酒、氷がまだ貴重だった時代、のどごしの良さや見た目の透明感、器の涼しげな演出などで、五感に涼しさを届けていたのです。ガラスの器にくずきりを盛り付けて、黒蜜をそっとかける・・・。冷たさはほどほどでも、口にした瞬間、涼しさがじんわりと広がる感覚があります。ところてんやくずきりは低カロリーで体にもやさしいのがうれしいポイント。今年の夏は、ひんやり=冷たいだけではない、見た目やのどごしで感じる涼のおやつもぜひ取り入れてみてください。

暮らしにそっと、やさしい涼を

風鈴の音、浴衣の肌ざわり、うちわであおぐ優しい風、打ち水の香り、そして口に広がる涼菓のひんやり感・・・。昔の人たちは、五感を通して涼を感じ、暑さと上手につきあってきました。それは、自然の流れに身を任せながら、ほんの少しの工夫で「心までひんやり」するようなやさしい涼の知恵でした。

しかし、今の夏は昔とは比べものにならないほどの暑さです。最高気温が40℃近くになる日もあり、熱中症など命に関わる危険もあります。昔の工夫を楽しみつつも、我慢しすぎず、こまめな水分補給や適切なエアコンの使用など現代の知恵をうまく組み合わせることも大切です。

夏の暑さに負けず、心まで涼しくなるようなやさしい暮らしの工夫をぜひ取り入れてみてくださいね。