雲は発生する高さから大きく3種類に分けられます。では、雲の種類によって屋外や室内の明るさはどのように違うのでしょうか。また、日射量によって照明需要は変化するのでしょうか。この記事では、雲の種類と雲や日射量による屋外と室内の明るさ、照明需要との関係についてご紹介します。

雲の種類による屋外の明るさの違い

雲は発生する高さによって、上層雲・中層雲・下層雲の3種類に分けられます。また、雲の厚みや大きさによって、屋外の明るさに違いがあります。

「上層雲」は、上空の最も高い所(5000m~13000m)に発生する雲です。主に薄い雲で、光を通しやすいため屋外は明るく見えます。

「中層雲」は、上空の真ん中付近(2000m~7000m)に発生する雲です。この中の一つである乱層雲は、厚みがあり、太陽光を通さないため屋外は暗く見えます。

「下層雲」は、上空の最も低い所(~2000m)に発生する雲です。雨や雪を降らせる雲は、中層雲である乱層雲を除けば、基本的にこの下層雲が主体となります。

雲は発生する高さに加え、形状などにより合計10種類に分類できます。十種雲形をさらに詳しく知りたい方はこれらの記事をご覧ください。

【十種雲形】雲は全部で10種類 見分け方を形や高さから解説!~上層雲編~

【十種雲形】雲は全部で10種類 見分け方を形や高さから解説!~中層雲編~

【十種雲形】雲は全部で10種類 見分け方を形や高さから解説!~下層雲編~

雲や日射量による屋外の明るさ

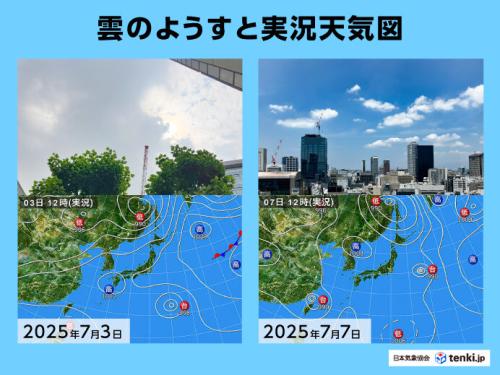

実際に、2025年7月3日と7月7日の屋外の明るさを比較してみます。

7月3日(上図)は、大阪は高気圧と高気圧の間の気圧の谷になったことに加え、湿った空気の影響で下層から中層の雲が広がっていました。

7月7日(下図)は、大阪は朝鮮半島付近に中心を持つ高気圧圏内で晴れましたが、高気圧の中心から離れていたため、下層の雲が出ていました。

※撮影はいずれも10時前後

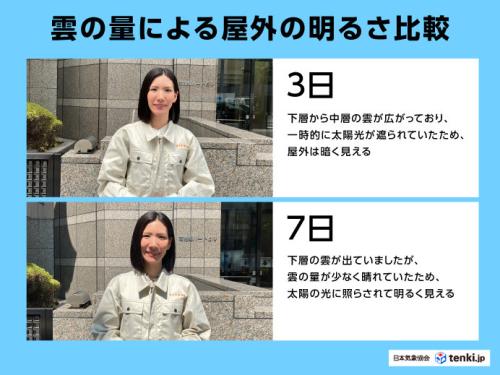

こちらが屋外の明るさです。

3日(左図)は、撮影時は下層から中層の雲が広がっており、一時的に太陽光が遮られていたため、屋外は暗く見えます。

7日(右図)も下層の雲が出ていましたが、雲の量が少なく晴れていたため、太陽の光に照らされて明るく見えます。

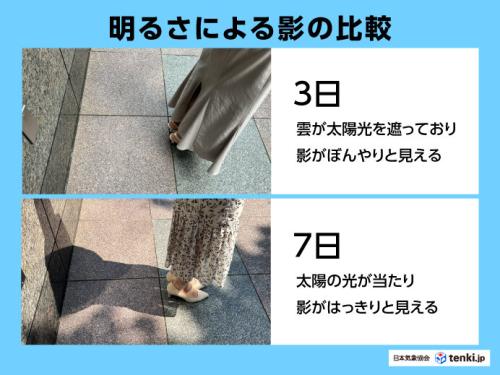

また、影にも違いがみられます。

3日(上図)は雲が太陽光を遮っており、影がぼんやりと見える程度ですが、7日(下図)は太陽の光が当たり、影がはっきりと見えます。

では、7月3日と7日の大阪管区気象台の観測結果を見てみましょう。雲量と天気は3時間ごとに記録されているため、10時から12時までを示しています。

全天日射量とは、地表面が受け取るすべての太陽光のことです。太陽光には、太陽から直接地上に到達する直達日射量と太陽光が大気中の粒子や雲にあたって散乱・反射され、地上に届く散乱日射量があります。直達日射量と散乱日射量を足したものを全天日射量といいます。

また、雲量は全天(地表から見上げた空全体)を10として、雲の占める面積の割合に応じて0~10で表します。天気は、雲量が0から1は快晴、2から8は晴れ、9から10は曇りとなります。

7月3日と7日は、天気は同じ晴れですが、全天日射量と雲量に違いがあります。特に11時は、全天日射量が3日は1.20MJ/㎡、7日は3.17 MJ/㎡と大きく差があります。また、3日の10時と11時の観測結果から、一時的に雲がかかり、全天日射量が少なくなったことが分かります。このように、同じ晴れの天気でも、雲の種類や量によって、日射量も大きく変わります。

雲や日射量による室内の明るさ

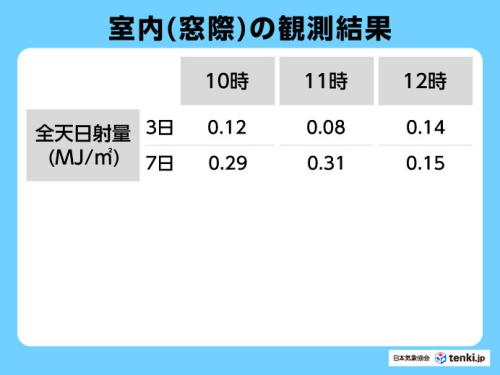

雲や日射量によって、屋外だけではなく、室内の明るさも変わるのでしょうか。屋外の明るさを比較した日と同じ日と時刻に室内でも撮影し、電気式日射計で日射量を測定してみました。

日射計とは、太陽からの放射エネルギーを測定するための装置です。太陽からの放射エネルギーを感部で受け、電気信号として出力します。感部は、風や雨などから保護するためと風による受光面温度の乱れを防ぐためにガラスドームで覆われており、ドームの内側には水滴がつかないよう乾燥剤が入れられています。ガラスは、日射エネルギーの大部分を占める波長約0.3m~3.0μmの日射を透過するものが使われています。測定された信号はデジタルデータに変換され、日射量として記録されます。日射計は、一般的に屋外に設置する機器ですが、今回は室内に設置し、日射量が多いほど室内の明るさに影響を与えるものとしています。

大阪管区気象台のデータと比較すると、室内で観測しているため、日射量は少なくなっています。7月3日と7日の室内の日射量で比較しても、10時から11時までは日射量の差が大きくなっています。

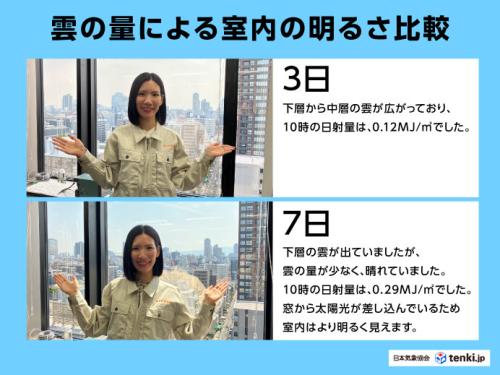

こちらが室内の明るさです。

7月3日(上図)は下層から中層の雲が広がっており、10時の日射量は、0.12MJ/㎡でした。一方、7日(下図)は、下層の雲が出ていましたが、雲の量が少なく、晴れていました。10時の日射量は、0.29MJ/㎡でした。3日も照明がついているので明るさはありますが、7日は窓から太陽光が差し込んでいるため室内はより明るく見えます。

このように、雲や日射量によって室内の明るさも変化します。

日射量と照明需要の関係

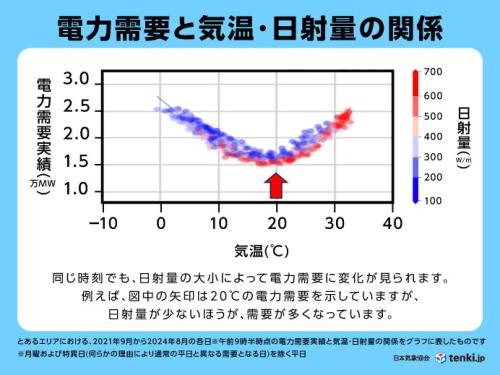

室内の明るさが日射量によって変化するということは、日射量は照明需要にも影響を与えると考えられます。こちらは、電力のエリア総需要量と気温・日射量の関係を時間別に示した図です。

今回は、9時30分の図を見てみます。横軸が気温、縦軸が需要実績です。日射量は、濃い赤色ほど多く、濃い青色ほど少ないです。同じ時刻でも、日射量の大小によって電力需要に変化が見られます。例えば、図中の矢印は20℃の電力需要を示していますが、日射量が少ないほうが、需要が多くなっています。また、気温が30℃のときも電力需要が多くなっていますが、これは暑さでエアコンを使用するため、空調需要も含まれると考えられます。一方、20℃のときはエアコンを使用しないため、空調需要の影響は小さく、照明需要が多くなっていると考えられます。このため、同じ気温でも日射量が少ないほど、照明需要が多くなっています。

したがって、雲の種類や量による日射量の変化は、照明の使用量に影響を与え、電力需要にもつながることが分かります。

雲と日射量の関係を知ることは、快適な室内環境づくりだけでなく、エネルギーの効率的な利用にもつながります。これからの時代、天気予報をただ「晴れ」「曇り」と捉えるのではなく、雲の種類や明るさにも注目してみると、暮らしの工夫につながるかもしれません。