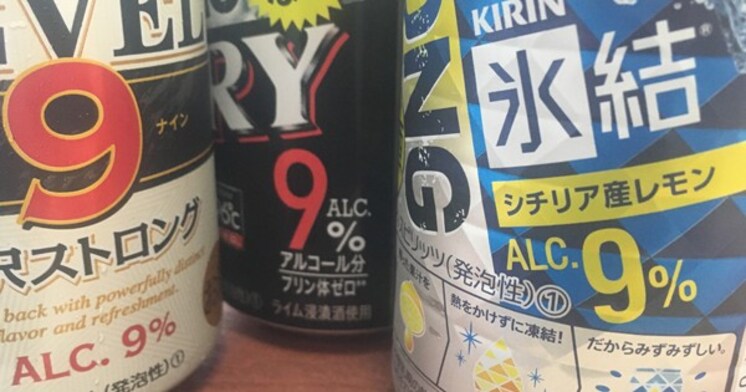

「9%」飲料が大ブレイクしている。「プシュッ」と開ければすぐ飲めるRTD(Ready To Drink)飲料――缶ハイボールやチューハイに始まったアルコール度数の高度化は、ビールテイスト飲料をも巻き込み、トップシーズンを目の前に売り場の棚争いはますます激化している。

昨年、発売されたサントリーの「頂(いただき)」は、当初7%からスタートし、今年2月、8%へとリニューアルした。サッポロが6月5日に発売した「サッポロLEVEL9贅沢ストロング」は発売4日間で年間計画の30%の売上を達成した。

なぜ高アルコール飲料がこれほど売れるのか。サッポロはリリース内で「1本で酔いを充足できること」「素材由来のビールらしい(※)満足感を得られること」と謳っている。

では消費者側の気分としてはどうか。僕自身はアルコール系の新商品が発売されるとできる限り買って飲むようにしている。"9%"についてのこの時点での購買動機はあくまで「新商品だから」。なんとなく「(アルコールが多いほうが)トクな気がするのかな……」とは思ったが、これはあくまで手にとった後での感想だ。「ほしくなった理由」ではない。

ではフラットな状態から「ほしくなる」動機はなんだろうか。FacebookやTwitterといったSNSで聞いてみた。

まず得られたのは「同じ量でより酔えそうなオトク感」という、なるほどコスパ推しの回答。ただその他の回答もつぶさに見ていくと、「1本で酔いを充足できる」の内訳が想像とは少し異なっていた。

実は一番多かった回答は「すぐ酔えるから」という時間軸を重視した解釈だった。時間をコスト、酔い方をパフォーマンスと解釈し、とにかく早く酔いたいときに「9%」を選択するという人だ。なかには「やぶれかぶれなとき」というヤケ酒用に活用されているらしき御仁もおられたが、短時間に「酔い」を求める姿勢は共通していた。

ちなみにさまざまな酒のアルコール度数をおさらいすると、一般的な缶チューハイ3~6%、ビール4~6%、マッコリ7%、ワイン10~14%、日本酒15~16%となっている。「9%」はワインよりもやや低い度数だが、マッコリより高い。一般的な缶チューハイやビールと比較すると2~3倍にもなる。同じカテゴリーとはいえ、ゴクゴク飲めばすぐさまベロベロになることができる。

■飲みごたえのある酒が好きな、酒に弱い日本人

しかも日本人は世界一酒に弱い民族とも言われる。そもそもアジアにはお酒に弱い民族が多い。アルコールを分解したときに産生される二日酔いの原因物質、アセトアルデヒドを分解する酵素(ALDH)に欠損があるからだ。日本人は全体の44%がアセトアルデヒドの分解能力が欠損していて、うち1割はまったく分解できない。いわゆる「下戸」である。

世界一酒に弱いにも関わらず、日本人は世界の醸造酒のなかでもアルコールの強い酒である日本酒を飲んできた。大正時代から昭和にかけて活躍した作家、内田百間は「酒飲みには2種類ありますね。酔いたい人と飲みたい人とです」という名言を残したというが、言いえて妙である。タリアやフランスなどにおけるワインなどの酒は食事に際して味を楽しむものであり、会話の潤滑油という側面が大きい。

一方、ビジネスマーケットに目を向けると、進化するテクノロジーによって、数年内に「成果型エコノミー」社会がやってくるという予測がある。ビッグデータ×AIでマーケットのニーズを精緻に把握し、製品やサービスを通して実現する「成果」を提供する。いわゆる「結果にコミットする」ビジネスの進化系だ。

もしかすると「9%」飲料は、来るべき成果型エコノミー社会のさきがけとも言える存在なのかもしれない。パッケージに大きく記された「9%」「ストロング」という文字は、日本人の「酔いたい」という願望を叶えてくれる魔法の言葉。そう、酒に「酔」を求める日本では「9%」の大ブレイクは必然だったのだ。