都市を歩きながら、視界の中に道案内やおすすめの情報が自然に浮かび上がる。そんな近未来的な体験が少しずつ現実に近づいています。広告会社の博報堂DYホールディングスとAR技術を手がけるMESONは、東京・恵比寿の街を舞台に、歩行中にARグラスを通じて情報を受け取る実証実験を行いました。

今回の研究では、目的地までのルートを示す「ARナビゲーション」と、街中の店舗や観光スポットの情報を表示する「ARコンテンツ」を組み合わせることで、利用者がどのように情報に触れるのかを検証しています。結果として、この2つはそれぞれ異なる役割を持ちながらも互いを補い合い、移動の利便性と都市の楽しさを高める重要な要素であることが明らかになりました。

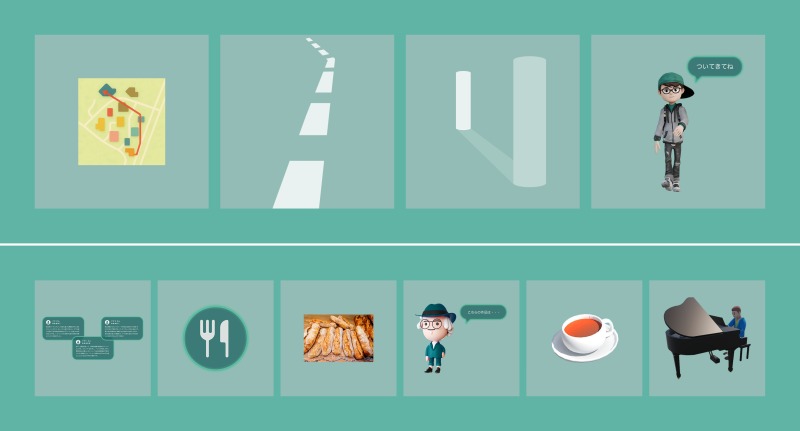

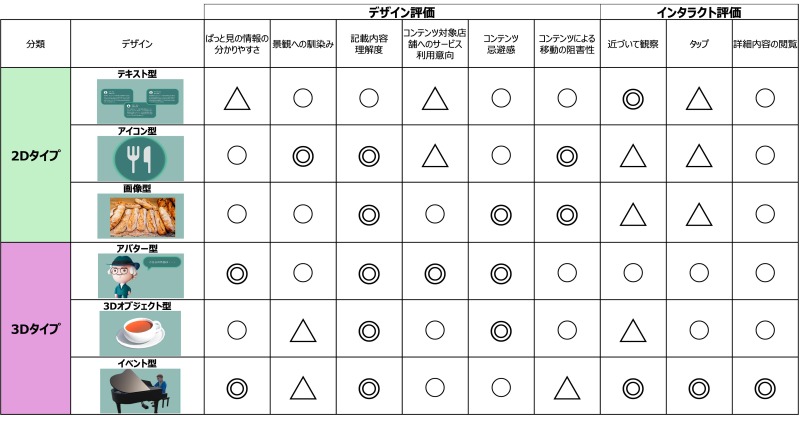

さらに実験では、ナビゲーションのデザインやコンテンツの見せ方が利用者の注意や行動に与える影響も調査されました。例えば、道を示すライン表示は案内の分かりやすさを高め、途中のコンテンツにも気づきやすくなる一方、アバターを追いかけるような案内は親しみやすさを感じる反面、周囲への注意が薄れるという傾向も見られました。このように、ARの情報提示は便利さだけでなく、安全性や都市景観との調和も考慮する必要があることが浮き彫りになっています。

ARグラスが当たり前になる時代には、移動中のわずかな時間も新しい発見や体験の場になるかもしれません。都市の風景とデジタル情報をどう結びつけるか、その探究が始まっています。

なぜ「歩きながらのAR体験」が注目されるのか

近年、スマートフォンに代わる次世代デバイスとしてARグラスの開発が加速しています。AppleやMetaなどの大手企業も力を入れており、デジタル情報を現実空間に重ね合わせる「空間コンピューティング」は、生活者の情報との向き合い方を大きく変えると考えられています。

特に注目されているのが「徒歩移動中」における活用です。従来は地図や情報を見るためにスマホを取り出して画面に目を落とす必要がありましたが、ARグラスなら視線を落とさず、進行方向のまま必要な情報を受け取ることができます。道案内のように実用的な機能から、街中のお店や観光スポットのおすすめ表示まで、歩きながら体験を広げられる点が大きな特徴です。

日常の「移動時間」がただの移動にとどまらず、新しいメディア接触の時間へと変わる可能性を持っていることから、都市生活におけるARグラスの活用は大きな期待を集めています。

恵比寿の街で行われたARグラス実証実験

今回の実験は、東京・恵比寿の街を実際に歩きながら行われました。使用されたのはAppleの最新デバイス「Vision Pro」で、解像度や視野角が世界最高水準のARグラスです。対象となったのは、恵比寿を訪れたことのない若い世代。観光体験を想定し、初めての街をARで歩くシナリオが設定されました。

実験のポイントは、都市の景観とAR表示の調和にありました。看板や街並みの色合いを細かく分析し、そのトーンを反映したナビゲーションやコンテンツデザインを用いることで、情報が自然に街に溶け込むように工夫されています。参加者が違和感なく情報を受け入れられるよう、色彩や表示形式には細心の注意が払われました。

安全面にも配慮がなされ、参加者が歩行中に転倒や衝突の危険にさらされないよう、常にスタッフ4名がサポートにつきました。都市空間におけるAR利用の研究で、現実的な環境と安全対策を組み合わせた形は、大規模な実証実験としても注目されます。

ARナビがもたらした意外な効果

実験ではまず、目的地までの道案内をする「ARナビゲーション」が、利用者の行動にどのような影響を与えるかが検証されました。結果として、ARナビがあることで、道中に設置されたARコンテンツへの気づきや接触率が高まることが確認されました。従来のように手元の地図を見ながら歩く場合よりも、視線を上げたまま進めることで、自然と周囲に目を向けやすくなったのです。

特に効果が大きかったのは「ライン型」のナビゲーションでした。進むべきルートが足元に沿って表示されるため直感的に理解しやすく、同時に周囲のコンテンツにも注意を向けやすくなりました。一方で、人の姿を模した「アバター型ナビゲーション」では、キャラクターを追いかける感覚が生まれることで親しみやすさがあるものの、逆に周囲への関心が薄れてしまう傾向も見られました。

この結果から、ARナビゲーションは単なる便利な道案内にとどまらず、街中で新しい発見を促す仕組みとしても機能することが示されました。ただし、デザイン次第で注意の向け方が大きく変わることも明らかになり、情報提示と安全性のバランスが今後の重要なテーマとなっています。

コンテンツの見せ方で変わる体験の質

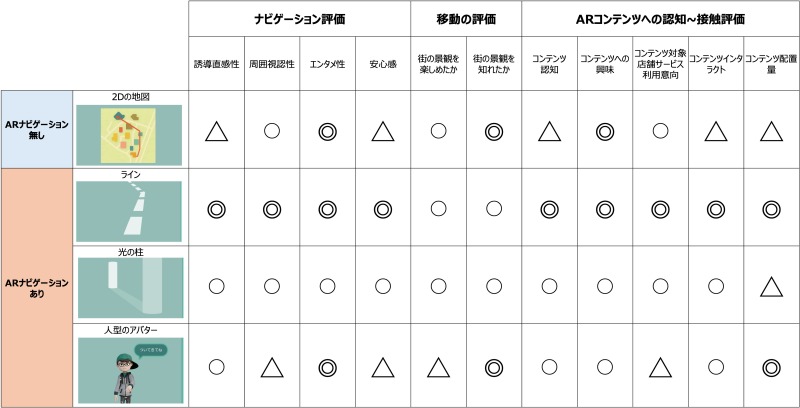

次に検証されたのは、街中に配置される「ARコンテンツ」の効果です。同じ情報でも、見せ方や情報量の違いによって利用者の行動や受け止め方が大きく変わることが分かりました。

例えば、人型キャラクターが登場する「アバター型コンテンツ」は、景観に自然に溶け込みつつ、親しみやすさやインタラクションのしやすさで高い評価を得ました。一方、派手な演出を伴う「イベント型コンテンツ」は強い注目を集めるものの、景観への影響が大きく周囲の調和を損ねる可能性も示されました。さらに「テキスト型コンテンツ」はタップされにくい傾向があったものの、利用者が近づいて熟読する場面が多く、じっくり情報を届けられるというユニークな効果が確認されました。

これらの結果は、ARコンテンツが単なる情報提供ではなく、街歩きの楽しさや発見を左右する重要な要素であることを示しています。同時に、どのようにデザインするかによって、体験の質が大きく変わることも浮き彫りになりました。都市空間におけるARは便利さと楽しさの両立を求められるだけでなく、景観や安全性への配慮が欠かせないことが改めて強調された形です。

特許取得と今後の展望

今回の研究成果をもとに、博報堂DYホールディングスは「ARグラスを通じた誘導デザイン」と「移動中に表示するARコンテンツ」を統合的に管理する技術の特許を取得しました。ARナビとARコンテンツが互いに補完し合う関係にあることを踏まえたもので、今後さらに追加の特許出願も進められる予定です。

同時に、研究チームは今後の課題として、安全性や都市景観への配慮を挙げています。もし街中に強制的なAR広告があふれれば、利便性が高まる一方で歩行者の安全や街の印象を損ねる恐れがあります。そのため、便利さと快適さを両立させ、社会に受け入れられる情報環境をデザインしていくことが重要だとしています。

ARグラスの普及が現実味を帯びる中で、都市空間の未来をどのように形づくるのか。この研究は、私たちの街歩きが単なる移動から、新しい発見や楽しさを生み出す体験へと変わる可能性を示しています。

都市の未来を変えるARの可能性

都市を歩きながら視界に情報が現れる――そんな未来の体験は、もはやSFの世界だけの話ではなくなりつつあります。恵比寿で行われた実証実験では、道案内と街中の情報表示という2つの仕組みがそれぞれの役割を果たしながら、都市体験をより便利で楽しいものへと変えることが確認されました。

今後、ARグラスが普及すれば、移動時間そのものが新しい情報接触の場となり、街歩きの価値はさらに広がっていくでしょう。一方で、安全性や都市景観との調和といった課題も残されています。どのように情報を届ければ人にとって快適で有益なものになるのか。その探求が都市の未来を左右していくはずです。