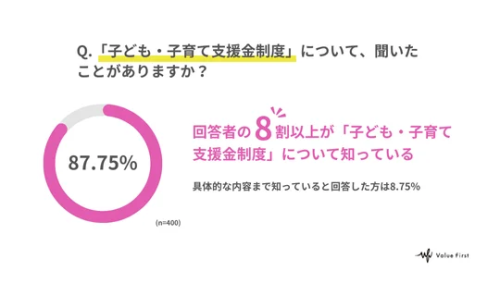

2026年開始の「子ども・子育て支援金制度」を87.75%が知る一方で、具体理解はわずか8.8%。賛成54%・反対46%の拮抗はなぜ生まれたのか。400人調査が示す国民感情と、行政DXで解くべき課題に迫ります。

アンケートが示す恩恵と負担の実像

株式会社VALUE FIRSTが運営する「ゼニエモン」のアンケートでは、87.75%が「子ども・子育て支援金制度を聞いたことがある」と答えました。しかし「具体的な内容まで知っている」は約8.8%にとどまり、認知と理解に大きなギャップが浮かび上がります。

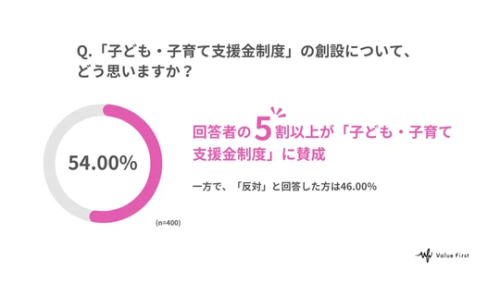

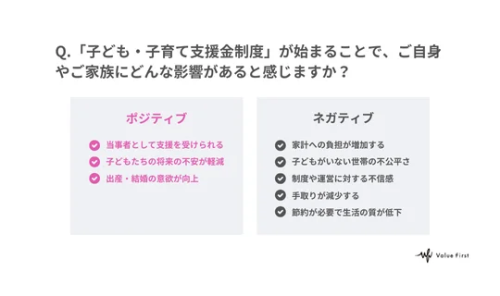

制度は2026年度から医療保険料とあわせて所得に応じ徴収され、全世代を対象とする特定財源です。賛否は54.0%対46.0%と拮抗し、賛成派は「少子化対策として必要」「子育て世帯の負担軽減」を理由に挙げました。一方、反対派は「家計負担の増加」や「独身者等への不公平感」を懸念し、制度への信頼不足が表面化しています。

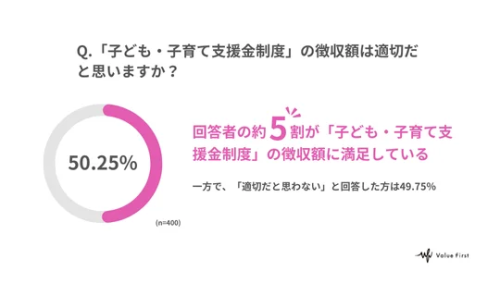

徴収額の適切性についても意見が割れ、50.25%が適切と答える一方で49.75%が不適切と回答しました。使途希望では203件が「教育費・学費」を挙げ、給食費や不妊治療、保育士処遇改善への期待も根強くみられます。これらの結果は、単なる周知ではなく、徴収の仕組みや支出内訳を明確に示すことの重要性を示しています。制度の受容性を高めるには、国民が自らの負担と支援の帰属先を理解できる説明と可視化が欠かせません。

詳しくは「株式会社VALUE FIRST」の公式ページまで。

レポート/DXマガジン編集部 權