私たちは日々、多くのことを記憶しますが、時間とともにその多くを忘れてしまいます。

それでは、もし頭の中で過去に「タイムトラベル」して、記憶を最初に刻んだ瞬間の自分になりきったら、薄れた記憶を再びある程度思い出せるのでしょうか?

ドイツのレーゲンスブルク大学(Regensburg University)で行われた研究によって、精神的な「タイムトラベル」と呼ばれる方法を使えば、薄れかけていた記憶を再び鮮やかに蘇らせることが可能であることが示されました。

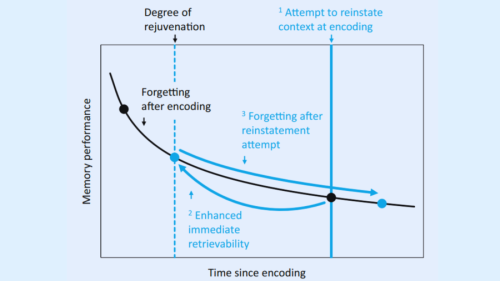

さらに研究チームは、この「タイムトラベル」を行うことで記憶が一時的に若返り、その後は再び時間経過とともに記憶が薄れていく「若返りサイクル」が存在することを突き止めました。

では、この「若返りサイクル」を上手に利用することで、私たちは記憶をより長く維持できるようになるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年7月28日に『米国科学アカデミー紀要(PNAS)』にて発表されました。

目次

- 記憶を呼び戻す「精神的タイムトラベル」とは?

- 実験で判明した「精神的タイムトラベル」の実力

- 失われた記憶も脳に残っている――『精神的タイムトラベル』の可能性

記憶を呼び戻す「精神的タイムトラベル」とは?

誰でも経験があると思いますが、人は何かを覚えても時間が経つとその多くを忘れてしまいます。

特に学生時代に必死に覚えた英単語や試験勉強の内容が、しばらくするとまるで煙のように頭から消えてしまった、という経験がある人は多いでしょう。

しかし、よく観察すると、私たちはすべての記憶を均等に忘れているわけではありません。

たとえば英単語を100個覚えた場合、1日にキッカリ10個ずつ忘れるというようなことが起こらないのは多くの人が経験しているでしょう。

人間の忘れる速度は「初めは早く、後はゆっくり」という特徴を持っています。

これは多くの人が体験していることとも一致します。

こうした記憶の忘れ方の特徴は、「忘却曲線」と呼ばれるグラフで表現されます。

この忘却曲線に単純に従う場合、例えば覚えた内容の多くは最初の数時間で急速に失われ、1日経つ頃にはさらに多くを忘れてしまいます。その後、忘却のペースは緩やかになり、1週間後でもある程度の記憶は残り続けるとされます。

(※近年の忘却曲線は横軸に経過時間、縦軸に記憶の保持率を設定したものが多く使用されており、ここでいう忘却曲線は保持率を縦軸にしたものです。覚えている率を使用したものは厳密には忘却曲線ではなく保持曲線という場合もあります。)

学生時代に覚えた英単語や会社のマニュアルなどのほとんどを忘れてしまっても、妙に記憶に残っているものがあるのも、この一部が残り続けるという現象の結果とも言えます。

(※実際には時間を置いた復習の効果もあるため、実際には純粋な意味での忘却曲線に従っていない場合もあるでしょう)

筆者の場合、学生時代に声優の名前の多くを記憶し、その後の人生で全く思い出すことがなかったものの、現在でも何人かを思い出すことができます。

古い記憶にはすぐには思い出せなくなるという特性があるものの、それ以上に忘れるペースも遅くなるのです。

一方で人間の脳には、覚えた記憶を整理して保存する「記憶の定着・統合」と呼ばれるプロセスが常に働いています。

記憶はただ単に時間と共に薄れていくのではなく、この「忘れること」と「定着させること」が同時に起こり、そのバランスによって忘却曲線が形成されています。

では、一度忘れてしまった記憶を完全によみがえらせることはできるのでしょうか?

これまでの研究によれば、その答えは「YES」であることがわかっています。

レトロゲームを嗜む人の中には、ゲーム音楽を聴いたりコントローラーを握ることで、忘れていたはずの操作方法(口頭で聞いても思い出せなかったものなど)が一気に蘇ることもあります。

そして長年の研究により、このような記憶の蘇りは「当時を思い出させるような状況や感覚」、つまり文脈性が大きなカギとなっていることが判明しています。

ある出来事を思い出せないとき、当時聞いた音楽や匂い、一緒にいた人のことを手がかりにすると記憶が蘇る、といった経験はないでしょうか。

記憶はそれを形成したときの環境や感情(=文脈)と密接に結びついているため、その文脈を再現することで忘れていた内容を思い出せる場合があります。

先のレトロゲームの例では音楽やコントローラーの感触、そしてゲームに付随する思い出が記憶の周囲に形成された「文脈性」を刺激し「昔取った杵柄」として当時の操作方法や攻略方法を思い出すわけです。

またいくつかの研究では、特に嗅覚が記憶の再現に最も大きな効果を与えるとする報告も存在します。

ただ、こうした「文脈を再現して記憶を蘇らせる」という方法が、一時的な効果にすぎないのか、あるいは記憶そのものの忘れ方に根本的な影響を与えるのかについては、十分な研究が行われていませんでした。

つまり、「その時だけ思い出してまたすぐ忘れてしまうのか」、それとも「記憶を完全に若返らせて再び忘れにくくするのか」が明確ではなかったのです。

そこで今回研究者たちは、「精神的タイムトラベル」という手法を用いて、記憶の蘇り現象を大規模に調べることにしました。

よく似たものに文脈再現というものがありますが、今回の研究ではあえて「精神的タイムトラベル」という表現がされています。

従来の文脈再現は「単に当時の環境を再現すること」が主な焦点でしたが、今回の研究で使われた精神的タイムトラベルは「過去の自分に精神的に戻る」という主体的な意識を強調しています。

つまり、単なる周囲の状況や刺激を再現するだけでなく、「自分自身の意識をその時間へと明確に移動させ、過去をまるで再体験するように」深く主体的に行うことが特徴なのです。

精神的タイムトラベルで記憶はどの程度蘇り、その後の運命はどのようなものだったのでしょうか?

実験で判明した「精神的タイムトラベル」の実力

精神的タイムトラベルという手法を使った場合、記憶はどれくらい鮮やかに蘇り、その後の忘れ方にはどのような影響があるのでしょうか?

研究チームは、この疑問を解き明かすために、大規模な実験を実施しました。

実験では、合計1,216名という非常に多くの参加者を集め、2種類の記憶課題に挑戦してもらいました。

具体的な課題の内容は、1つが無関係な単語をリスト形式で覚えるもので、もう1つは短い文章を読んでその内容を覚えるものでした。

どちらの課題においても、参加者はさらに4つのグループに分けられました。

その中で1つのグループ(対照群)は、特に何の工夫もなく、記憶した後に一定の時間が経過した後、ただ単純に思い出せるだけの内容をテストしました。

それ以外の3つのグループは、記憶した後にすぐテストをせず、それぞれ4時間後、24時間後、7日後という異なる時間を空けてからテストを受けました。

ただし、これらの時間が経ってからテストを受けるグループには、「精神的タイムトラベル」(文脈再現)という工夫を行いました。

精神的タイムトラベルとは、記憶を刻んだときの自分の気持ちや周囲の状況、環境などを詳しく頭の中でイメージし、その時の自分になりきって記憶を呼び戻すという方法です。

今回の実験では、文脈再現の方法が2通り試されました。

1つ目は、覚える時に感じた自分自身の感情や考え、周囲の様子などをできる限り詳細に思い浮かべて再現する方法です。

2つ目は、記憶した内容の一部(例えば覚えた単語の一部や文章の一部)をヒントとして提示し、それをきっかけに当時の状況や他の記憶を呼び起こす方法です。

いずれの方法でも、記憶を形成した時の状況を再現することで、忘れた記憶を再活性化できるかどうかが試されました。

実験の結果は、非常に興味深いものでした。

文脈再現を行わなかった対照群では、予想通り、時間の経過とともに記憶した内容を思い出せる量がどんどん減少していきました。

一方で、文脈再現を行ったグループでは、忘却が進んだ後でも記憶を思い出せる量がかなりの程度回復しました。

例えば、24時間後に記憶をテストした場合、文脈再現を行ったグループは記憶の約6~7割ほどを思い出すことができました。

対照群はそれより明らかに低い成績にとどまっていますから、文脈再現が記憶の回復に明確な効果を持っていることがわかります。

一方で、時間が経ち過ぎてしまうと、文脈再現による記憶の回復効果はかなり低下することも判明しました。

7日後(1週間後)にテストを行ったグループでは、回復はわずかでした。

それでも文脈再現の方法によっては一定の効果が認められ、単語の一部をヒントとして提示した方法では約26%、当時の感情や状況を思い出す方法でも約32%ほどが回復しました。

つまり、記憶を蘇らせる効果は時間が経つほど小さくなり、記憶を刻んだ状況や感情が鮮明に再現できるほど効果が高まることを示しています。

また、この研究でもう一つ興味深いのは、文脈再現で一度回復した記憶が、その後どのように忘れられていくかということです。

実験チームが再び参加者を追跡し、文脈再現後に記憶がどのように変化したかを詳しく調べました。

すると、一度回復した記憶もまた新しい記憶と同じように徐々に薄れていくことがわかりました。

具体的には、4時間後に文脈再現で蘇らせた記憶は、その後24時間後や7日後に再びテストすると、最初に覚えた時とほぼ同じペースで忘却が進みました。

つまり、「精神的タイムトラベル」で記憶を蘇らせても、その後の忘れ方は元の忘却曲線とほぼ同じように進むということです。

言い換えれば、記憶は一時的に若返りますが、その後また元のように年をとって忘却が進んでしまうのです。

このように、文脈再現という工夫は一度忘れかけた記憶を「若返らせる」ことができるものの、記憶そのものの忘れやすさを根本から変えることは難しいことが分かりました。

記憶を蘇らせて再び忘れないようにするには、定期的に文脈再現を繰り返す必要があるのかもしれません。

では、こうした方法を日常生活で上手く使って記憶を長く保つことは可能なのでしょうか?

失われた記憶も脳に残っている――『精神的タイムトラベル』の可能性

私たちはよく、「昔覚えたことがどうしても思い出せない」と悩みます。

ある時、ふとしたきっかけでそれを鮮明に思い出し、「自分の脳は一体どうなっているのだろう?」と不思議に感じた経験はないでしょうか。

今回の研究は、こうした「記憶の不思議な性質」に新たな光を当てました。

研究チームはこの現象を、「シーシュポスのような記憶の若返り(Sisyphus-like memory rejuvenation)」と名付けました。

ギリシャ神話に登場するシーシュポスは、巨大な岩を山頂まで押し上げてもすぐに転がり落ちてしまい、その作業を永遠に繰り返すという罰を受けました。

この神話になぞらえて、人間の記憶も「蘇らせてもまた薄れていく」という宿命的なサイクルを持つことを研究者は示したのです。

今回の研究が特に興味深いのは、記憶が薄れても「精神的タイムトラベル(文脈再現)」という手法を用いることで、その記憶を一時的に蘇らせられることを明確に示した点にあります。

ただし、こうして蘇った記憶も完全に元の状態に戻るわけではありません。

記憶が作られた直後に比べると、その鮮明さは多少劣ります。

それでも、この方法を使えば、一度忘れかけていた記憶を再び思い出せる割合が大幅に高まり、まるで「記憶が若返る」ような状態を作り出せることがわかったのです。

また、この研究は「記憶を再び蘇らせた後、その記憶が再び薄れていく様子」についても注目しました。

興味深いことに、記憶は精神的タイムトラベルで蘇った直後から、再び忘却の過程が新たにスタートします。

その忘れ方は、最初にその記憶を作った時とほぼ同じ「忘却曲線」をたどります。

つまり、「記憶を若返らせる」といっても、一度若返った記憶は再びゆっくりと時間と共に薄れていき、また同じ宿命を辿るということなのです。

こうした現象を研究チームは「若返りサイクル」と呼び、記憶を長期間保つ鍵になるのではないかと考えています。

では、この若返りサイクルをうまく利用すれば、私たちは記憶力をより高く維持できるのでしょうか?

研究チームによれば、記憶が薄れてしまう前に「精神的タイムトラベル(文脈再現)」を定期的に繰り返すことで、記憶の鮮明さを保つことが可能だと示唆しています。

記憶は時間が経てば経つほど再現が難しくなり、また蘇りの効果自体も徐々に低下します。

だからこそ、薄れ切ってしまう前に何度も再現を繰り返すことが重要になるのです。

ただし、この研究にはまだ解明されていない重要な課題も残されています。

今回の実験で扱った記憶は、単語や短文という非常に単純で人工的な記憶でした。

日常生活の中で私たちが持つ記憶は、感情や匂い、音楽、映像など、多彩で豊かな情報を伴っています。

そのため、実験室で行われたような記憶と実際の生活の中での記憶では、「若返り効果」の度合いや持続性が大きく異なる可能性があるのです。

実際に専門家からも、「実験室の単語や短文に比べて日常生活での記憶は感情や感覚が豊富であるため、今回のような実験結果がそのまま現実にも適用できるかはさらなる検討が必要だ」との意見が寄せられています。

私たちが実生活の中で大切にしている記憶や思い出が、果たして実験室と同じように再び鮮明になるかどうかを検証するためには、さらに日常に近い状況での研究が必要です。

今後、よりリアルな環境での検証が進むことで、記憶の若返り効果の実用的な活用方法が見つかるかもしれません。

今回の研究が示したもう一つの重要な視点は、「忘れてしまったと思った記憶も実は完全に消えているわけではない可能性がある」ということです。

私たちが普段「完全に忘れてしまった」と感じる記憶でも、脳の中にはまだその痕跡が残されていて、単に「アクセスが難しくなっているだけ」という可能性が指摘されています。

精神的タイムトラベルによって、記憶が作られた当時の文脈を再現すれば、脳内でアクセス困難になっていた記憶を再び呼び覚ますことができるかもしれません。

つまり、私たちの記憶は脳のどこかに眠り続けており、適切な方法を使えば再び掘り起こすことができるのです。

このような視点は、記憶についての私たちの理解を大きく変える可能性があります。

例えば教育の場では、この研究結果をもとに「効果的な復習方法」を見直し、記憶をより長期間保持する手法を開発できるかもしれません。

日常生活でも、大切な出来事や情報を定期的に思い出すことで、記憶をより鮮明に維持できる可能性があります。

さらには、加齢に伴う記憶力の低下や高齢者の認知機能のリハビリテーションにも、この精神的タイムトラベルの手法が役立つかもしれません。

今後の研究が進めば、より効果的で実践的な「記憶を蘇らせる方法」が確立され、私たちが記憶と上手に付き合うための新しい扉が開かれるかもしれません。

元論文

Reinstating memories’ temporal context at encoding causes Sisyphus-like memory rejuvenation

https://doi.org/10.1073/pnas.2505120122

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部