(出所)中小企業庁「2019年版中小企業白書」90ページのデータを基に株式会社ボルテックス100年企業戦略研究所が作成

(出所)中小企業庁「2019年版中小企業白書」91ページのデータを基に株式会社ボルテックス100年企業戦略研究所が作成

事業承継の成否を大きく左右するのは、後継者(候補)選びとその育成・教育です。

どのような基準で後継者(候補)を見つけるのか。後継者(候補)の育成はどのようにすればよいのか。複数の候補がいる場合、最終的にどうやって一人に絞ればよいのか。そのポイントを整理していきましょう。

後継者選びに不可欠なこととは? : https://100years-company.jp/articles/inheritance/040044

後継者(候補)の決定で重視される資質・能力とは?

まず、後継者(候補)の選び方です。かつては、経営者の子、特に長男が事業を承継するケースが多く見られました。

しかし、中小企業を取り巻く経営環境が激変しつつある昨今、事業を継続・成長させていける人材かどうかはより一層重要な要因です。そのためにも、後継者(候補)を選ぶ基準を明確にし、社内や取引先などにも説明し、納得を得るようにしておくことが、スムーズな事業承継につながります。

では、実際に事業承継を決めた経営者は、後継者を選ぶ際、どのような資質・能力を重視するのでしょうか。

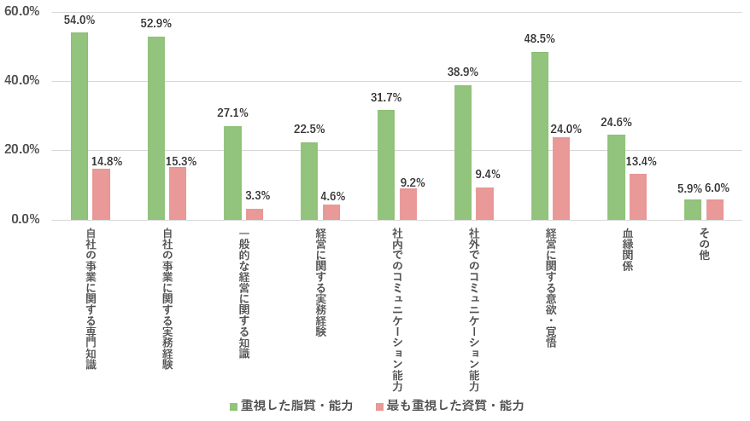

あるアンケート調査では、「自社の事業に関する専門知識」と「自社の事業に関する実務経験」を挙げる割合が5割を超え、最も高くなっています。自社の事業をよく分かってくれている後継者でなければ、安心してバトンタッチできないのは当然でしょう。

しかし、知識や経験があれば十分かというと、そうではありません。“最も重視”した資質・能力に絞ると、「経営に対する意欲・覚悟」がトップになっています。知識や経験はあって当たり前。それに加えて、経営者としてのマインドセットが求められているといえるでしょう。

こうした知識や経験、そして経営者としてのマインドセットは通常、一朝一夕で備わるものではありません。一定の時間をかけて、バランスよく身につけるようにすることは、事業承継を成功させるために欠かせません。

図表1 後継者を決定する上で重視した資質・能力

画像 : https://newscast.jp/attachments/OPEcHdQxd7u8ykQWDj4F.png

(出所)中小企業庁「2019年版中小企業白書」90ページのデータを基に株式会社ボルテックス100年企業戦略研究所が作成

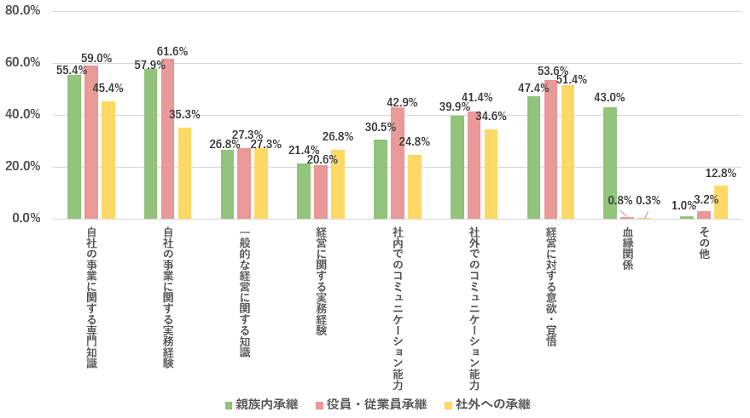

なお、後継者を決定する上で重視した資質・能力は、【親族内承継】【役員・従業員承継】【社外への承継】という事業承継のパターン(形態)によっても違いが見られます。

例えば、【親族内承継】パターンでは当然、「血縁関係」の割合が高くなっていますが、それよりむしろ「自社の事業に関する専門知識」や「自社の事業に関する実務経験」が重視されており、単なる血縁関係だけで選んでいるわけではないことが分かります。

また、【役員・従業員承継】パターンでは、他と比べて「社内でのコミュニケーション能力」と回答した割合が高くなっています。社内から後継者を選ぶにあたって、専門知識や実務経験が重要なことはいうまでもありませんが、それと並んで他の従業員からの信頼やリーダーシップが重要なファクターになっているようです。

【社外への承継】パターンでは、M&Aなどの相手を探すことがメインであり、後継者の個人的な資質や能力の重要性はやや低いようです。他のパターンに比べて「経営に対する実務経験」が若干高いのも、少なくともそれくらいはクリアしたいという意向の表れかもしれません。

図表2 事業承継の形態別、後継者を決定する上で重視した資質・能力

画像 : https://newscast.jp/attachments/sPZUO37K9Z4b1N7Ewg1n.png

(出所)中小企業庁「2019年版中小企業白書」91ページのデータを基に株式会社ボルテックス100年企業戦略研究所が作成

最後は経営者(引き渡す側)の判断が重要に

実際の後継者(候補)選びにおいては、いま見たような資質や能力を基準にすることは有効でしょう。しかし、やはり最後は経営者(引き渡す側)の判断次第になってきます。

事例をひとつご紹介しましょう。

北関東で貸しビル、貸店舗、駐車場などを経営している不動産会社(A社)では、10年ほど前に創業社長から二代目への承継が行われました。創業社長には息子が2人いましたが、長男は早くから入社して社長を補佐しており、後継者候補といわれていました。ただ、社長は次男も呼び寄せ、新規事業として飲食業やスポーツジム業を独立採算で展開させていました。

しかし、業績(特に本業)は人口減少と高齢化が進む地元経済と足並みをそろえるように低迷。一発逆転を狙って宅地開発に着手したものの、リーマンショックのあおりを受けてむしろ多額の負債を抱えることになってしまいました。

このタイミングで社長は、次男を後継者に指名したのです。本業しか知らない長男より、新規事業を立ち上げてきた次男のほうが、会社の立て直しに適任だという判断でした。性格的にも、明るくアグレッシブな長男より、寡黙ながら粘り強く問題解決に取り組む次男を評価したのです。

長男が継ぐものとばかり思っていた次男は当初、社長就任に難色を示しましたが、取引先やメインバンクなどからの説得も受け半年ほどして決断。社長は代表権を次男に移し、長男を関連会社に転籍させました。

A社はその後、負債の整理や健康関連の新規事業の立ち上げなどに取り組み、いまでは経営危機前より売上、利益ともに倍増を果たしています。

このケースでは、後継者を選ぶ基準として経営危機に陥った会社を立て直すという一点に絞ったことが成功のポイントだったといえるでしょう。基準が明確であれば、あとは関係者の説得や調整を行うことに集中できますし、事業承継のやり方も自ずと決まってきます。

また、A社では長男がもともと後継者候補でしたが、次男にも経営の経験を積ませ、もうひとつ選択肢を用意しておいたことが、結果的に奏功したといえるでしょう。

後継者選びでは相手の意向確認が不可欠

前述したアンケート調査やA社のケースからもわかるように、後継者選びでは後継者のマインドセットが鍵を握ることは間違いありません。

いくら経営者(引き渡す側)の指名や説得があっても、本人がその気にならないと話は前に進みません。むしろ、「親に言われて仕方なく後継者になった」というような受け身の姿勢は将来に大きな禍根を残すでしょう。

また、大企業ではよく後継者が社長室に呼ばれ、社長から「次は頼む」と伝えられて腹をくくったといった“伝説”がよくありますが、中小企業には当てはまらないでしょう。大企業では社長の任期が2期4年などと慣例的に決まっており、また社内での厳しい選抜を経て役員になれば、それなりの心の準備はできているはずです。

一方、中小企業では、事業承継のタイミングは基本的に経営者(引き渡す側)の考え次第です。後継者(候補)としても、覚悟を決めるタイミングを計るのは難しいのではないでしょうか。

「言わなくても分かるだろう」では通じません。経営者(引き渡す側)は早いうちから意中の後継者候補に会社の経営状況を伝えたり、相手の真意をそれとなく確認したりすべきです。事業を継ぐ意思がないといっていた子や親族が突然、「事業を継ぎたい」といい出すこともあり得ます。

事業承継を成功させるには、経営者(引き渡す側)と後継者(引き継ぐ側)のコミュニケーションが重要です。

後継者の育成・教育の具体的な方法について

後継者の育成や教育について、具体的な方法を事例とあわせて見ていきましょう。

①社内の部門ローテーション

最もよく行われる方法です。後継者(候補)を営業、財務、製造など社内の各部門を一定期間ずつローテーションさせます。これにより、会社の業務全般に必要な知識と経験を得ることができます。

また、各部門の社員と接することにより社内の雰囲気や風土を把握し、承継後の施策に生かすこともできるでしょう。

②社内プロジェクトの担当

後継者を全社的な課題に取り組むプロジェクトのリーダーに抜擢するものです。経営的な視点で考えたり、取り組んだりするよい経験になるでしょう。各部門からメンバーを集め、一緒に課題解決にあたらせれば、信頼関係や社内ネットワークの構築にもつながります。

関西で建築関係の専門工事業を営むB社では、他の業種にいた娘婿が後継者候補として入社しました。最初は一社員として現場で専門工事の経験を積んだあと、3年ほどして役員に就任するとともに、経営改革プロジェクトのリーダーに抜擢されました。

プロジェクトでは、売上の安定化、業務の効率化、人手不足対策、技術力向上、経理の透明化など様々なテーマについて関係部門の社員を巻き込んで取り組みを進め、着実に成果を出すことに成功。社内業務のほとんどを経営視点から経験し、また経営改革の先頭に立って汗をかいている姿を見せることで、社内からの信頼も勝ち得ていきました。こうして役員になってから8年、社長交代もスムーズにいき、業績は順調に推移しています。

③他社での勤務

他社での勤務を経験させることも、広く行われている後継者の育成・教育法です。

これには2つのパターンがあり、ひとつは異業種の会社に勤務するものです。実際には、後継者候補になる前に他業種の会社で勤務しており、いざ後継者になったときにその経験が役に立ったというケースが多いでしょう。はっきりと後継者として決まってから、わざわざ他業種で修行することは多くありません。

もうひとつは、同じ業種の他社で勤務するものです。自社ではどうしても甘えが出ると考える経営者が、知り合いの同業他社や取引先などに頼んで修行させるというケースが一般的です。

後継者としても、経験を積むだけでなく、業界の動向を知ったり、人脈を広げたりするといったメリットが期待できます。

④社外のセミナーや勉強会への参加

経営に関する知識やスキルで不足している部分を、比較的短期間で身につけるには有効な方法です。具体的には、財務や会計職、経営戦略やマーケティングなどが挙げられます。

日用品メーカーのC社では、社長が体調を崩し、営業のベテラン社員を後継者として指名しました。本人は自分が社長になるとは考えたこともありませんでしたが、会社の非常事態でもあり、急遽、事業承継の準備を始めました。

問題だったのは、営業についてはともかく、その他の業務の知識も経験もなかったことです。そこでまず、経営者としてどういう知識やスキルを強化すべきかを洗い出すため、外部の経営者向け研修を受講。そのなかで、金融・財務の知識が不足していることを認識し、重点的に勉強しました。そのおかげで、半年もすると金融機関の担当者との会話もスムーズにこなせるようになり、無事、後継社長に就任しました。

⑤資格の取得

C社のケースもそうですが、経営者として不足する知識やスキルを補うため、資格取得を目指すということもありえます。

また、業種によっては、特定の資格者がいないと事業が行えないケースがあります。後継者自らがそうした資格を取得する必要は必ずしもありませんが、場合によっては業務内容の理解を深めるため資格取得に取り組むのもよいでしょう。

⑥段階的な役職の付与

事業承継においては最終的に社長交代が行われます。しかし、後継者がいきなり社長に就任するのは、【社外への承継】パターンならともかく、【親族内承継】や【役員・従業員承継】パターンでは避けたほうがよいでしょう。

先ほど紹介したB社のケースでも、後継者候補の娘婿はまず一般社員として現場を経験し、それから役員としてプロジェクトリーダーを務めていました。

段階的に役職が上がることで、無理なく経営者としての視点や意識を身につけていくことができますし、各段階で成果を出すことが社内や取引先の理解と信頼を得ることにもつながります。

⑦子会社・関連会社の経営

段階的な役職の付与のバリエーションとして、後継者にある程度の実力が備わった段階で、子会社・関連会社等の経営を任せるのもよいでしょう。

小さい組織であってもトップとして様々な決断を下すことは、経営者としてなによりのトレーニングになりますし、責任感を育むことになります。

まとめ

後継者(候補)をどう選ぶか、そしてどう育成・教育していくかは、事業承継の結果を大きく左右します。「こうすれば絶対うまくいく」という方程式があるわけではありませんが、他社の事例を含め様々な情報を参考に、自社に適したやり方を見つけることが肝要といえるでしょう。

間違いのない後継者の選び方、育て方|相続・事業承継|100年企業戦略オンライン : https://100years-company.jp/articles/inheritance/040044