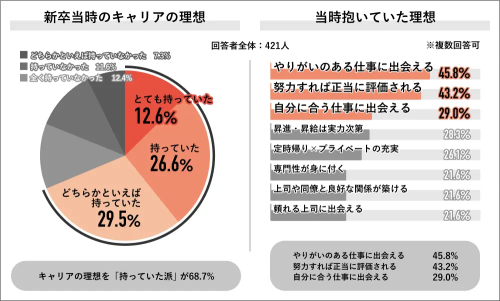

近年の技術進展は働き方とキャリア観を大きく揺さぶっています。Job総研の調査では、新卒時に「やりがい」や「努力すれば正当に評価される」と期待していた人が68.7%にのぼる一方、当時と現在にギャップを感じる人が76.2%に達していました。こうしたギャップは職場の評価制度や業務配分、人間関係の摩擦といった構造的要因に起因することが多く、転職回数が2〜3回の層で特に顕著に表れています。企業がDXを進める際、単にシステムやプロセスを変えるだけではなく、働く人が抱く期待と現実の差に向き合うことが不可欠です。DXは脅威ではなく、適切に設計すれば個人の成長ややりがいを生む機会になり得ます。

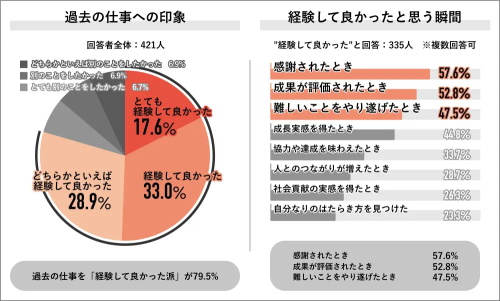

調査では79.5%が過去の仕事を「経験して良かった」と回答し、仕事のやりがいは「感謝された瞬間」「成果が評価された瞬間」「難しいことをやり遂げた瞬間」に根ざしていることが示されました。同時に65.1%は自分の仕事を次世代に残したいと考える一方で、残したくない理由のトップには「AIなどにより将来が不透明」(36.7%)が挙がっています。これは、経験価値と将来不安が同居する現実を示すもので、DX推進が単なる効率化に終わると経験の価値が損なわれる懸念を生むことを意味します。したがってDXはルーチンの自動化で人の時間を解放し、感謝や達成感の得られる高付加価値業務へのシフトを促すよう設計されるべきです。

具体的には、評価制度の透明化とスキルの可視化、段階的な再スキリング計画、現場でのOJTとデジタル学習の併用といった施策が有効です。採用段階では専門スキルだけでなく「学習力」「変化対応力」「協働力」を評価軸に加え、育成ではスキルツリーやラーニングパスを提示してキャリアの見通しを明示します。ジョブリデザインを進めながら、心理的安全性を担保し、AI導入がどの業務にどう影響するかを可視化して従業員の不安を和らげることも重要です。また短期プロジェクトでの裁量付与やジョブローテーション、副業の活用などで多様な経験を提供すれば、転職や離職の抑止にもつながります。

調査は、仕事に対する誇りと将来不安が同時に存在する現状を明らかにしました。DXは技術導入と人材施策をセットで考え、経験価値を守りつつ人がより意味のある仕事に集中できる環境をつくることが求められます。経営判断、現場の合意形成、透明な情報開示、そして継続的な学習機会の提供を繰り返すことで、技術変革が持続可能なキャリア形成につながるはずです。短期の効率化だけでなく、長期的な人材の育成と定着を念頭に置いたDX設計が、組織の競争力を左右します。

詳しくは「パーソルキャリア株式会社」の公式ページまで。

レポート/DXマガジン編集部小松