大抵の人は失敗から学んで行動を変化させます。

自分に痛みを与えないようにするのです。

しかし一部の人は、どれだけ罰を受けても、失敗を繰り返してしまいます。

まるで「自分を傷つける方法」を選び続けているように見えるのです。

そんな不思議な人間行動の背後にある「学習の個人差」に注目したのが、オーストラリア、ニューサウスウェールズ大学(UNSW)の研究チームです。

彼らは、人間が失敗や罰からどう学ぶのか、あるいは学ばないのかを明らかにしようと試みました。

この研究は2025年7月9日付の科学誌『Communications Psychology』に掲載されました。

目次

- なぜ「教えられても間違える」のか?なぜ行動を変えないのか?

- 私たちの中には「失敗や罰から学べない人」が一定数いる

なぜ「教えられても間違える」のか?なぜ行動を変えないのか?

人間には「自分の行動が悪い結果を招くとわかっていながら、同じことを繰り返してしまう」という性質が存在します。

このような傾向は、日常の中では意識的にもしくは無意識に表れ、たとえば依存症や有害な人間関係、遅延癖などにも見られます。

こうした行動は、本人の意思が弱いから、あるいは怠惰だからと解釈されがちです。

しかしUNSWの研究チームは、こうした解釈では不十分だと考えました。

そこで彼らは、人間の「失敗や罰から学習すること」に個人差があるのではないかという仮説を立て、そのことを検証することにしました。

研究には、18歳から63歳の267名の参加者が集められました。

国籍は24カ国にわたり、年齢や文化的背景の異なる人々が含まれています。

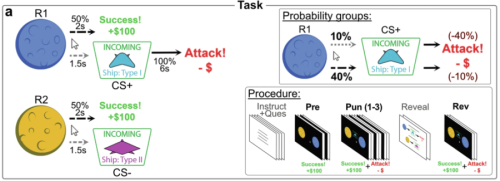

参加者はまず、”Planets &Pirates”という名のコンピューターゲームに挑戦します。

このゲームの目的は、クリックによってできるだけ多くのポイントを獲得することです。

ゲームには2つの惑星(R1とR2)が登場します。

最初の段階では、どちらの惑星をクリックしても50%の確率で報酬(+100ポイント)が得られる構造になっています。

しかし中盤以降、片方の惑星(R1)には“罰”が仕込まれており、クリックするとランダムに海賊船が現れてポイントが大きく減少します。

もう片方の惑星(R2)は安全で、罰を引き起こしません。

プレイヤーは罰が起きるメカニズムを自分で推測し、どの惑星を避けるべきかを学習していきます。

そしてゲーム終盤では、研究者から「どちらの惑星が罰を引き起こしているのか」が明示され、行動の変化が見られるかどうかもチェックされます。

さらに研究チームは、ゲーム中の行動だけでなく、参加者の「認知の柔軟性」「習慣的傾向」「アルコール使用傾向」といった心理特性も調べました。

また6か月後には再テストも行い、行動パターンが一時的なものか、それとも持続的な性質なのかを追跡しています。

では、こうした検証の結果、人々のどんな傾向が明らかになったのでしょうか。

私たちの中には「失敗や罰から学べない人」が一定数いる

研究の結果、人々の罰への反応が明確に3つのタイプに分類できました。

1つ目は「Sensitive(敏感型)」。

このタイプの人々は、罰を受けるとすぐにその原因を突き止め、行動を修正します。

彼らは明示的な説明がなくても、経験だけから正しい因果関係を見抜くことができます。

2つ目は「Unaware(無自覚型)」。

このグループの人たちは、罰を受けても最初はその原因がわからず、間違った行動を続けてしまいます。

しかし、研究者から「この惑星が危ないんですよ」と説明されると、即座に行動を修正します。

つまり、彼らの問題は“因果推論の失敗”であり、適切な情報が与えられれば学習可能なのです。

3つ目が「Compulsive(固執・強迫観念型)」。

このタイプの人々は、罰を受けてもその原因に気づかず、さらに明示的な説明を受けてもなお、危険な行動を繰り返します。

しかも驚くべきことに、研究チームが参加者に「最も良い戦略は何だと思いますか」と尋ねたところ、彼らはしばしば、それが明らかに間違った選択である場合でも、まさに自分が実践していることを具体的に説明しました。

なぜCompulsiveタイプは行動を変えられないのでしょうか?

研究チームによると、これは「認知と行動の統合の失敗」によるものだとされています。

すなわち、「知っていること」と「実際にやること」を結びつける力が低下しているのです。

これは依存症やギャンブル問題、慢性的な自己破壊的行動と共通する特徴でもあります。

ちなみに、267名のうち、約26%がSensitive型、47%がUnaware型、27%がCompulsive型に分類されました。

そして、この3タイプの分布は、6か月後の再テストでも大きく変化しませんでした。

つまり、罰に対する反応の傾向は単なる気まぐれではなく、「性格に近い安定した特性」である可能性が高いのです。

特にCompulsive型は50歳以上の高齢層に多く、年齢による認知柔軟性の低下とも関係している可能性が示唆されました。

この研究が明らかにしたのは、「罰を与えれば人は学習して行動を変える」という前提がすべての人に当てはまるわけではないという事実です。

社会制度においても、罰金や健康警告、ルール違反への処罰などが「効果的ではない」人たちが一定数存在するのです。

たとえば、繰り返し飲酒運転をする人や、生活習慣病のリスクを知っていても過食を止められない人も、この「Compulsive型」の可能性があります。

そのため今後は、「敏感型」「無自覚型」「固執・強迫観念型」という行動特性に応じて、オーダーメイドな介入が必要になるでしょう。

認知行動療法やコーチング、依存症治療、さらには犯罪予防においても、この分類が活用される可能性があります。

もしあなたや家族、また友人が、自分を傷つけると分かっているのに、その行動を繰り返してしまうなら、それは本人だけではどうしようもない問題なのかもしれません。

誰かの助けが必要です。

参考文献

Self-sabotage: The science behind knowingly engaging in harmful behavior

https://newatlas.com/health-wellbeing/self-sabotage-punishment-learning-harmful-behavior/

Knowing better, doing worse: the science behind self-sabotaging behaviour

https://www.unsw.edu.au/newsroom/news/2025/07/science-self-sabotaging-destructive-behaviour-addiction-punishment-learning

元論文

Causal inference and cognitive-behavioral integration deficits drive stable variation in human punishment sensitivity

https://doi.org/10.1038/s44271-025-00284-9

ライター

矢黒尚人: ロボットやドローンといった未来技術に強い関心あり。材料工学の観点から新しい可能性を探ることが好きです。趣味は筋トレで、日々のトレーニングを通じて心身のバランスを整えています。

編集者

ナゾロジー 編集部