アメリカのバージニア工科大学(Virginia Tech)で行われた研究によって、森にひっそりと暮らすヤスデが分泌する毒の中から、敵であるアリの動きを停止させ、一時的に混乱させる特殊な化学物質が発見されました。

さらに興味深いことに、この毒物質は人間の神経細胞に存在する「シグマ1受容体」と呼ばれるタンパク質にも作用し、慢性的な痛みや神経疾患の治療薬として役立つ可能性を秘めているというのです。

しかしなぜ同じ毒がこうも異なる効果を発揮するのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年7月17日に『Journal of the American Chemical Society』にて発表されました。

目次

- 毒から薬へ—ヤスデが持つ「テルペノイドアルカロイド」の秘密

- アリをパニックに陥れるヤスデ毒の意外な効果

- 毒と薬の境界線—ヤスデ毒から新薬開発が可能な理由

毒から薬へ—ヤスデが持つ「テルペノイドアルカロイド」の秘密

ムカデやヤスデというと、どちらも足がたくさんあって似たような生き物に見えるため、多くの人が気味悪がったり混同してしまったりすることが多いかもしれません。

しかし実際には、ムカデとヤスデはまったく異なる生き物なのです。

攻撃的なムカデは噛みついて相手を攻撃しますが、ヤスデはおとなしく、人を噛んだり刺したりすることはほとんどありません。

その代わり、身を守るためにさまざまな化学物質を体から放出する独特の防御策を進化させてきました。

実はヤスデのように、敵から身を守るために化学物質を使う生き物は珍しくありません。

北米に生息するヤスデの一種(Harpaphe haydeniana)は、敵に襲われると青酸(シアン化水素)という強い毒を体から出します。

こうした毒を放出することで、敵はその強い匂いや刺激を嫌がり逃げ出してしまうのです。

一方で、ヤスデの仲間には青酸ではなく「テルペノイドアルカロイド」という特別な化合物を使って防御するグループもいます。

この「テルペノイドアルカロイド」とは、窒素を含む有機化合物(アルカロイド)の中でも、特に植物や動物が進化の過程で生み出した複雑な化合物群を指します。

モルヒネやニコチン、カフェインなど、人間に強い作用を及ぼす化合物もアルカロイドの仲間ですが、ヤスデの持つテルペノイドアルカロイドはさらに複雑で珍しい構造をしており、非常に強い生理作用をもつことが多いのです。

これまで、毒や強い作用をもつアルカロイド類は新しい薬の元となることも珍しくありませんでした。

たとえば海に生息するイモガイという巻貝の神経毒から鎮痛薬が開発され、アメリカドクトカゲの毒から糖尿病の薬が生まれた例もあります。

こうした動物が作り出す特殊な化学物質は、生き物が外敵や環境に適応する過程で進化の中から磨き上げてきた「自然の薬庫」といえるでしょう。

しかし、ヤスデが作る化学物質については近年までほとんど研究が進んでいませんでした。

ヤスデの作るアルカロイドについて知られていたのはごく一部の種類からわずか3種類ほどで、特定の仲間(Polyzoniida目)のものだけでした。

ところが、ここ数年の研究で状況は大きく変化しました。

より多様なヤスデ(Platydesmida目など)が調べられるようになり、それまで知られていなかった多様で珍しいテルペノイドアルカロイドが次々に見つかったのです。

なかには他の動物が持たないような極めて珍しい化学構造のものもあり、ヤスデがこれほど化学的に多様な防御システムを進化させてきたことに、研究者たちも驚きを隠せませんでした。

このような背景から、「未知のヤスデから新しい薬になる可能性を秘めた物質を見つけ出そう」という動きが高まっています。

特に研究者たちが注目しているのが、シグマ1受容体という神経細胞に存在するタンパク質です。

シグマ1受容体は人間の脳や神経細胞の中で、痛みの信号伝達や神経細胞の働きを調節する役割があると考えられています。

この受容体は、慢性の痛みやアルツハイマー病などの神経疾患との関連も示唆されており、創薬の世界では特に注目されています。

実際、今回の研究チームを率いるエミリー・メイヴァーズ博士らは、以前にも別のヤスデ(Ischnocybe plicata)から抽出したアルカロイドがシグマ1受容体に非常に強く結合することを発見していました。

この時に発見した物質(イシュノサイビンA/ischnocybine A)は、シグマ1受容体に選択的に作用し、同じ仲間の別の受容体(シグマ2受容体)よりも100倍以上強く結合するという非常に特異な特性を示しました。

この結果は、ヤスデが作り出す化学物質が人間の神経細胞に対しても強い影響を及ぼす可能性を示しています。

そこで今回研究チームが注目したのが、アメリカ・バージニア工科大学のキャンパス内の森に生息するヤスデ(Andrognathus corticarius)でした。

このヤスデは北米原産のごく小さな種類で、進化的には他のヤスデの仲間から大きく離れた系統を持つ「生きた化石」として知られています。

生きた化石と呼ばれる生物は、何億年もの間大きく姿や生態を変えずに生き残ってきたもので、カブトガニやシーラカンスなどが有名です。

たとえばカブトガニは、太古の昔から姿がほとんど変わらず、その青い血液が現代の医療で細菌検査に利用されています。

このように生きた化石と呼ばれる生物が作り出す化学物質は、太古の環境や外敵との闘いの中で長い時間をかけて磨き抜かれた、特別な進化の遺産なのです。

では、今回研究チームが着目したバージニア工科大学の森に生息する小さなヤスデは、いったいどのような未知のアルカロイドを隠し持っているのでしょうか?

アリをパニックに陥れるヤスデ毒の意外な効果

小さなヤスデにどんな化合物が含まれているのか?

謎を解明するため研究チームは、まずバージニア工科大学のキャンパス内にあるスタジアム・ウッズという森を調査場所として選びました。

森の中でヤスデを採集するために、落ち葉をかき分けたり朽ちた木をひっくり返したりしながら、慎重に調査を進めました。

そこで見つかったのは、小さな白い体を持つ「アンドログナサス・コルティカリウス」というヤスデです。

このヤスデは刺激を受けると、体の側面に並ぶ「オゾポア」という小さな穴から透明な液体を放出します。

採集したヤスデをガラス容器に入れて軽く刺激すると、この液体が容器の壁面に薄い膜のように付着しました。

この透明な液体はヤスデが外敵から身を守るための「防御分泌液」と考えられていますが、果たしてどんな化学物質が含まれているのか、研究者たちはまだ知りませんでした。

そこで研究チームは、このヤスデが作る防御分泌液を化学的に詳しく分析することにしました。

まず、採取した液体を高性能な分析装置で調べたところ、その中に非常に多様で複雑な化学物質が含まれていることが分かりました。

これらの化合物は、すべてが「アルカロイド」と呼ばれる種類のものであり、特に「テルペノイドアルカロイド」という非常に珍しい化学構造を持つものでした。

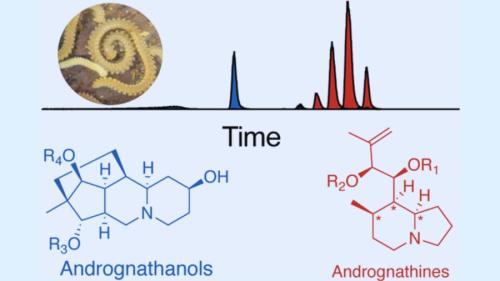

さらに詳細な分析を進めると、このテルペノイドアルカロイドには2種類の明確に異なる構造パターンが存在することが判明しました。

研究者たちはこの2つのグループをヤスデの学名(アンドログナサス)にちなんで、それぞれ「アンドログナチン類」と「アンドログナタノール類」と名付けました。

「アンドログナチン」は5つの原子が環状に連結した構造(5員環)と6つの原子が連結した構造(6員環)が融合した、非常に珍しい化学構造を持っていました。

一方、「アンドログナタノール」の方はさらに複雑で、6つ、6つ、6つ、そして5つの原子で構成される4つの環が立体的に連結した、とても複雑で特殊な構造でした。

このアンドログナタノール類は、立体的な「ねじれ」や「ひねり」を多く含み、その中に7つものキラル中心(立体中心)が連続して並んでいるという、自然界では非常に珍しい特徴を持っていました。

このように、ひとつのヤスデからこれほど多様かつ複雑な化学物質が見つかることは、研究者たちにとっても非常に驚きだったのです。

なぜこのように多様な化学物質をヤスデが作り出すのか、それはまだ明確にはわかっていませんが、おそらく外敵に対する防御を強化するための戦略として進化してきたのだろうと考えられています。

次に研究チームが行ったのは、これらの新しいアルカロイドが本当に「防御」の役割を果たしているのかを確かめるための実験でした。

自然環境では、ヤスデがアリなどの天敵と同じ朽ち木の下で共存していることがしばしば観察されています。

しかし、不思議なことにヤスデがアリに襲われる場面はめったに見られません。

そこで研究者たちは、この新しく発見した化学物質が、アリに何らかの影響を与えてヤスデを守っている可能性があると考えました。

実験では、森の中でヤスデと一緒に見つかるヤマアリの仲間を使いました。

実験室の小さな容器に数匹のアリを入れ、その中にヤスデの防御分泌液を染み込ませた紙片を設置しました。

同時に、比較のために水や砂糖水、アリが嫌がる別の物質を染み込ませた紙片も用意しました。

この状態でアリの動きをじっくり観察したところ、ヤスデの防御分泌液が染み込んだ紙片に触れたアリは、動きを止め、その場で長い時間じっと固まるという行動が確認されました。

この「固まる」状態は、他の物質を与えた場合にはほとんど見られませんでした。

一方で、アリが紙片を避けて遠ざかるということもなく、ただ単に動きを止めてしまうだけだったのです。

これはつまり、ヤスデの分泌液がアリを単純に嫌がらせて遠ざけるのではなく、むしろアリの神経系に作用し、一種の『行動停止』や『混乱』を引き起こして動きを封じてしまう働きを持っている可能性を示しています。

さらに興味深いことに、このヤスデの化合物は人間の神経細胞にも作用する可能性がありました。

実際、研究チームは過去の研究から、ヤスデの仲間から見つかった別のアルカロイド(イシノサイビンA)が、人間の脳や神経系にある「シグマ1受容体」と呼ばれるタンパク質に非常に強く作用することを知っていました。

この受容体は人間の痛みや神経疾患に深く関わっていると考えられているため、今回の新たなアルカロイドも同様にこの受容体に影響するかを調べることにしたのです。

その結果、今回新たに発見されたアンドログナチン類・アンドログナタノール類の計5種類の化合物のうち、アンドログナチン類の1つ(andrognathine A)は、シグマ1受容体に対して比較的弱い結合活性を示し、その選択性はシグマ2受容体に対して約3倍高いことが明らかになりました。

しかし、他の化合物についてはどちらのシグマ受容体にも明確な活性が確認されませんでした。

また、ナトリウムイオンチャネルという神経系の別の経路への作用も検討されましたが、代表的なナトリウムチャネルへの影響はありませんでした。

これらの結果から、ヤスデが分泌する化学物質は、一般的な神経毒とは異なり、非常に特異的な神経受容体経路を通じて作用している可能性が示されました。

果たして、このような特異的な性質を持つヤスデのアルカロイドは、本当に私たち人間の痛みを和らげる新たな治療薬へと発展することができるのでしょうか?。

毒と薬の境界線—ヤスデ毒から新薬開発が可能な理由

今回の研究によって、ヤスデの持つ防御化学物質には、アリを麻痺させる「毒」としての作用だけでなく、人間の痛みや神経疾患を和らげる「薬」としての可能性も示されました。

一見すると奇妙なことに感じるかもしれません。

なぜ同じ物質が、一方の生き物には毒となり、もう一方の生き物には薬となり得るのでしょうか?

この疑問の鍵となるのが、ヤスデが作り出す分子が持つ、神経の「情報伝達を混乱させる」という独特な性質です。

アリはヤスデの分泌する化学物質に触れると、神経系がうまく機能しなくなり、パニック状態に陥って正常な行動が取れなくなります。

つまりヤスデにとってこの化学物質は、敵を撃退する防衛手段として進化したわけです。

しかし、同じ物質でも人間が上手に使えば、まったく別の効果が期待できます。

私たちの脳や神経は、過敏になりすぎたり興奮状態が続きすぎたりすると、慢性的な痛みや神経障害を引き起こすことがあります。

このヤスデ由来の物質は、神経細胞の異常な興奮を抑える「シグマ1受容体」というタンパク質に作用する可能性があります。

このシグマ1受容体に作用する物質は、過敏になっている神経の働きを穏やかに抑えるため、従来の鎮痛薬とは異なる、まったく新しいタイプの痛み止めとして注目されているのです。

さらに興味深いのは、今回見つかったヤスデの化学物質が、これまでに知られていない非常に珍しい構造を持っていることです。

アンドログナチン類とアンドログナタノール類という2つの物質群は、どちらも複雑で特徴的な構造をしています。

このような複雑な分子構造を持つ物質は、新薬としても非常に有望であり、既存の薬では効果が不十分だった疾患の治療に役立つ可能性があります。

また、このヤスデが1つの種類の中に複数の複雑な物質を同時に作り出すという点も非常に興味深いです。

まさに自然界が長い進化の中で蓄積してきた「化学の宝庫」とも呼べるでしょう。

ヤスデが作り出す物質の種類や量は、その個体の大きさや防御腺の数に応じて増加することも確認されており、これはヤスデ自身が生存競争の中で防御力を高めるために化学的な能力を進化させてきたことを示唆しています。

ただし、この発見をすぐに医薬品に応用するには、まだいくつかの課題があります。

最も大きな課題は、これらの複雑な化学物質を安定的に、かつ大量に合成する技術を確立することです。

ヤスデから採取できる化合物の量は極めて少ないため、実験室での人工合成が必要不可欠なのです。

研究チームを率いるメイヴァーズ博士は、「これらの化合物は非常に複雑で、実験室で合成するには時間と手間がかかるでしょう」と説明しています。

しかし、幸いなことに現代の化学合成技術は日々進歩しており、以前なら作り出すことが難しかった天然物質も、工夫次第で合成可能になってきています。

研究チームは今後、他の研究者や機関と協力して、これらの新しい物質を効率よく人工合成する方法を模索する予定です。

また、実際に細胞や動物を用いて、これらの化合物がどの程度痛みを和らげたり、神経を保護したりできるのかを詳しく調べていきたいと考えています。

私たちが普段見過ごしてしまいがちな森の中の小さなヤスデが、もしかすると未来の医療を支える大きな発見につながるかもしれません。

自然が長い進化の中で生み出した特別な化学物質は、人類にとって新しい薬を開発するための重要なヒントになる可能性を秘めているのです。

元論文

The Discovery of Complex Heterocycles from Millipede Secretions

https://doi.org/10.1021/jacs.5c08079

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部