ウイルスというと多くの人は病気を引き起こす厄介者というイメージでしょう。

ましてや植物に感染するウイルスが人間のがん治療に役立つなんて、にわかには信じがたい話かもしれません。

アメリカのカリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)で行われた最新の研究によって、「モザイクウイルス」という植物由来のウイルスを腫瘍に直接注入することで、人間の免疫システムを強力に目覚めさせ、がん細胞を効果的に攻撃できる可能性が示されました。

このウイルスは人間の細胞には感染しない(つまり人には害を及ぼさない)のに、体内に入ると免疫系の「異物アラーム」を鳴らし、眠っていた免疫細胞を呼び覚ましてがん細胞の攻撃に向かわせます。

簡単に言えばこのウイルスを腫瘍に注入することで免疫細胞の注意を引くアラームを腫瘍に取り付けることが可能になるわけです。

さらにササゲモザイクウイルスは植物で簡単に培養でき、黒目豆の植物を宿主として比較的容易に増殖させられるため、他の複雑な製造プロセスを伴う薬剤よりも大幅に低コストで生産できる可能性があります。

植物由来で安く安全、それでいて免疫の力を引き出してがんと闘う――そんな夢のような治療法が、現実に近づいているのです。

しかしなぜ、このウイルスはヒトに害を与えることなく、免疫系をここまで強力に活性化できるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年7月22日に『Cell Biomaterials』にて発表されました。

目次

- 植物ウイルスが呼び起こす『免疫の逆襲』

- 植物ウイルスががんを叩く仕組みを解明

- 臨床応用目前?『畑生まれ』のがん治療薬の可能性

植物ウイルスが呼び起こす『免疫の逆襲』

近年、がん治療の分野では「免疫療法」という言葉をよく耳にするようになりました。

免疫療法とは、私たちの身体がもともと持つ免疫の仕組みを活用して、がん細胞を攻撃しようとする治療法のことです。

これまで、がんを治療する方法といえば、手術や放射線、化学療法(抗がん剤)が中心でしたが、それらは患者の身体への負担が大きく、副作用も多いという問題がありました。

そこで近年、免疫の力を使ってがんと戦う新しい治療法が注目されているのです。

現在、免疫療法の主な手法として注目されているものには、「免疫チェックポイント阻害薬」という薬剤を使って、がん細胞に対する免疫のブレーキを外す方法があります。

また、患者の免疫細胞を取り出して改造・強化した後、再び体内に戻してがんを攻撃させる「CAR-T細胞療法」も実用化され、非常に良い治療効果を示すケースが現れています。

このように、免疫療法は一部のがんで大きな成果を上げてきましたが、すべてのがんで有効とは言えません。

特に固形がん(しこりを作るタイプのがん)の場合、がん細胞の周囲の環境が免疫細胞の働きを弱めるような仕組みになっているため、免疫がうまく働かないことが多いのです。

そのため、免疫療法がうまく効く「免疫が働きやすい環境」をがんの中に作り出す必要があります。

そこで近年注目されているのが、「腫瘍内免疫療法(in situ免疫療法)」という新しい考え方です。

これは、がんの内部に免疫を活性化させる物質を直接注入し、免疫細胞をその場で目覚めさせるという方法です。

簡単に言えば、腫瘍自体をワクチンのように利用して免疫にがん細胞を認識させるという仕組みです。

実はこのアイデアは、すでに実用化されている治療法にも似たものがあります。

たとえば、「T-VEC(ティーベック)」という改変型ヘルペスウイルスを用いる方法です。

T-VECは腫瘍内に注入されると、がん細胞に感染して破裂させ、その破片が免疫にがんの目印を教えることで免疫を活性化します。

この方法は「腫瘍溶解ウイルス療法」と呼ばれ、特に皮膚がんの一種である悪性黒色腫(メラノーマ)の治療に使われています。

しかし今回注目するササゲモザイクウイルスは、このT-VECとは異なる非常にユニークな方法で免疫を刺激することが分かっています。

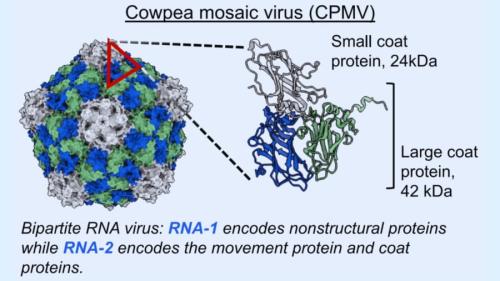

まず、ササゲモザイクウイルスは植物に感染するウイルスであり、人間の細胞には感染できません。

つまり、人間にとっては完全に無害なウイルスです。

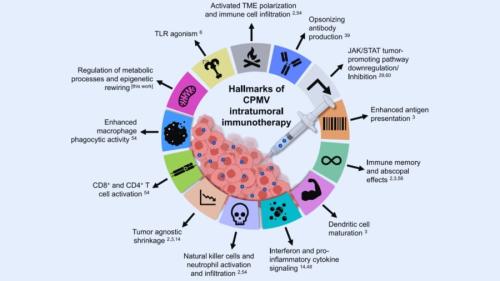

にもかかわらず、ササゲモザイクウイルスが人体に入ると、免疫系はこれを「未知の異物」と認識して警戒を開始します。

このとき、免疫細胞はウイルスを飲み込み、「これは敵だ」と判断して警戒警報を出します。

その結果、ササゲモザイクウイルスを攻撃するための免疫反応が起き、その過程で近くにいるがん細胞も一緒に免疫の攻撃対象となるのです。

実際に、このササゲモザイクウイルスを使った腫瘍内免疫療法は、マウスのさまざまながんモデルや犬のがん患者で高い治療効果を示しています。

ササゲモザイクウイルスを腫瘍に直接注入すると、まず好中球やマクロファージ、ナチュラルキラー(NK)細胞といった免疫細胞が腫瘍内に集まり、がん細胞を攻撃します。

また、この免疫反応は一度だけで終わるのではなく、B細胞やT細胞という「免疫の記憶」を担う細胞にも働きかけ、長期間にわたってがん細胞を攻撃し続ける能力を獲得させるのです。

つまり、最初に注射した腫瘍だけでなく、身体の他の場所に転移したがん細胞にも攻撃が及ぶ可能性があります。

しかし、ここで重要な疑問が生じます。

それは、「なぜササゲモザイクウイルスだけが、他の植物ウイルスと比べて特に強い免疫反応を引き起こせるのか」という点です。

実は、この研究チームが過去に行った比較実験では、ササゲモザイクウイルスだけが非常に強力な効果を示し、他のよく似た植物ウイルスではそのような効果が見られませんでした。

この「ササゲモザイクウイルスの特別さ」の理由は長い間わからずにいました。

なぜ一部の植物ウイルスだけに特別な抗がん効果があるのか?

植物ウイルスががんを叩く仕組みを解明

なぜ一部の植物ウイルスだけに特別な抗がん効果があるのか?

謎を解明するため研究チームはまず、ササゲモザイクウイルスと非常によく似た別の植物ウイルスである「カウピークロロティックモトルウイルス(CCMV)」と呼ばれるウイルスを用意しました。

CCMVもササゲモザイクウイルスと同じくササゲを宿主とするウイルスですが、これまでの研究から、がんを攻撃する免疫反応を起こさないことが知られていました。

両者は見た目の構造や大きさが非常に似ていますが、免疫を活性化する能力に大きな違いがありました。

研究チームは、この2つのウイルスを人間由来の免疫細胞に加え、まず細胞がそれらをどのように取り込むかを観察しました。

その結果、どちらのウイルスも免疫細胞に同じように取り込まれることがわかりました。

つまり、ササゲモザイクウイルスとCCMVは「免疫細胞に取り込まれる」段階では差がありませんでした。

しかし、この次の段階に大きな違いが生じました。

免疫細胞に取り込まれたウイルス粒子は、細胞の中でエンドリソソームという特殊な小胞へと運ばれます。

このエンドリソソームには「TLR7(トール様受容体7)」と呼ばれる免疫のセンサーがあります。

TLR7は、主にウイルスが持つRNAという遺伝子物質を感知する役割を持っており、これが働くと免疫細胞に「異物が侵入した」という警報が発せられます。

ササゲモザイクウイルスが免疫細胞に取り込まれると、そのRNAがエンドリソソーム内に長くとどまり、TLR7を強く刺激しました。

その結果、免疫細胞は大量のインターフェロンと呼ばれる物質を放出しました。

インターフェロンは強力な免疫活性化作用を持つだけでなく、直接がん細胞を攻撃する能力も知られています。

実際、ササゲモザイクウイルスのRNAは96時間という非常に長い時間、細胞内で安定して存在し続けました。

(※実はCPMVは植物ウイルスでありながら、動物ウイルスの一種である「ピコルナウイルス」と似た構造や遺伝子配列を持っており、そのため免疫系が“本物のウイルス”として強く反応する可能性が指摘されています。)

この安定した長期的な刺激が、がん細胞への強い攻撃反応を引き起こす鍵だったのです。

一方、CCMVでは異なる状況が起こりました。

CCMVも同じように免疫細胞に取り込まれますが、そのRNAはエンドリソソームに届いても速やかに分解されてしまいました。

TLR7が刺激されることなく、免疫細胞は強い免疫シグナルを出すことができませんでした。

その結果、CCMVは免疫細胞に取り込まれても、がんに対する有効な免疫反応を引き起こすことはなかったのです。

まとめると、ササゲモザイクウイルスとCCMVの決定的な違いは、「RNAが細胞の中で安定して存在するか」と「免疫のセンサー(TLR7)をどれだけ強く持続的に刺激できるか」という点にありました。

ササゲモザイクウイルスはエンドリソソーム内でRNAが安定して存在することで、持続的にTLR7を刺激し、免疫細胞に強力なインターフェロンの産生を引き起こします。

これに対し、CCMVは同じ構造を持ちながらも、RNAが速やかに分解されてしまうため、強い免疫反応を起こすことができないのです。

また、研究チームはマウスのマクロファージ細胞を用いて両ウイルスの取り込みを詳しく調べました。

その結果、両ウイルスとも一般的な免疫細胞への取り込み効率に明確な差はありませんでした。

しかし、特定の受容体を介した取り込みの仕組みについては今回の研究では明らかにされていません。

別の研究では、ササゲモザイクウイルスが「スカベンジャー受容体A1(SR-A1)」という特定の受容体を介して取り込まれる可能性が示唆されていますが、本研究の範囲ではまだ確認されておらず、今後さらなる検証が必要です。

こうして、研究チームは、ササゲモザイクウイルスが他の植物ウイルスにはない独自の特徴を持っていることを実証し、その強力な抗腫瘍免疫反応の謎を解明しました。

この発見により、ササゲモザイクウイルスを利用したがん治療法をより効果的に設計するための重要な手がかりが得られたのです。

臨床応用目前?『畑生まれ』のがん治療薬の可能性

今回の研究によって、植物ウイルスササゲモザイクウイルスが他のウイルスにはない特別な免疫活性化メカニズムを持つことが初めて明確に示されました。

この発見は、ササゲモザイクウイルスを使ったがん免疫療法を今後発展させていく上で重要な道標となるでしょう。

研究チームもスタインメッツ教授の言葉として、「今回の研究により、ササゲモザイクウイルスが免疫を刺激する詳しい仕組みについて重要な知見が得られました。

現在は、最も有効で安全な候補を選定し、人への臨床試験を実現するための次の段階に取り組んでいます」と述べており、近い将来の臨床応用に向けて動き出しています。

実際、今回の論文の筆頭著者であるAnthony O. Omole氏をはじめ研究チームは、ササゲモザイクウイルスをヒトの治療に向けて最適化し、できるだけ早く臨床試験へと移行するべく精力的に研究を進めています。

もしササゲモザイクウイルスが人のがんでも有効性を示せば、このアプローチは画期的な治療法となる可能性があります。

なぜなら、遺伝子改造など特別な加工を施すことなく天然のウイルス粒子をそのまま利用でき、しかも植物を宿主として比較的容易に生産できるため、製造コストが非常に低く抑えられるからです。

極端に言えば、畑で育てた黒目豆の植物から抽出するだけで治療薬が作れてしまう可能性があるのです。

さらにササゲモザイクウイルスは一種類のがんに限らず様々ながん種で効果を示す可能性があり、一度免疫を教育すれば転移した遠隔の腫瘍も追跡して排除できるという理想的な全身効果(アブスコパル効果)も期待できます。

もちろん、実際の患者で安全かつ効果的かどうか確認するには慎重な臨床試験が必要ですが、スタインメッツ教授は「今こそ、この研究を実験室レベルから臨床試験に向けて進める段階に来ています」と述べています。

黒目豆由来の小さなウイルスが人間の免疫の力を呼び覚まし、がん征圧の切り札となる日が来るかもしれません。

元論文

Comparative analyses for plant virus-based cancer immunotherapy drug development

https://doi.org/10.1016/j.celbio.2025.100095

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部