今から100年以上前に世界で猛威を振るった「スペイン風邪」は推定で2000万~1億人もの命を奪ったと考えられています。

当時の人類の総人口が18億人から20億人であることを考えると、スペイン風邪によって最大で総人口の5%以上が失われた計算になります。

スイスのチューリッヒ大学(UZH)とバーゼル大学(UniBas)の研究チームによって、そんな人類に悪夢をもたらした「スペイン風邪」ウイルスのゲノム情報が復元されました。

研究者たちは100年以上もホルマリン漬けにされていた犠牲者の肺組織からRNAウイルスの断片を抽出し、その遺伝子配列を解析することに成功したのです。

またウイルスのゲノムを解析したところ、このパンデミック初期の段階ですでに3つの重要な変異が起きており、それらの変異によってスペイン風邪ウイルスは人間の免疫による防御をかいくぐり、細胞への感染力を高めていたことが判明しました。

100年前の大流行の「封印」を解き明かす本研究成果は、過去最悪のパンデミックの教訓を現代に甦らせるものであり、将来の新たなパンデミックへの備えにもつながると期待されています。

研究内容の詳細は2025年7月1日に『BMC Biology』にて発表されました。

目次

- 100年越しのRNA抽出—研究者が挑んだ困難な挑戦

- ホルマリン漬けのサンプルから「スペイン風邪」のゲノムを蘇らせる

- 【まとめ】過去のパンデミックから学ぶ—現代社会への重要な示唆

100年越しのRNA抽出—研究者が挑んだ困難な挑戦

新型コロナウイルスのパンデミックを経験した私たちにとって、「パンデミック」という言葉は決して遠い過去のものではなくなりました。

しかし、人類はこれまでにも同じような、いやそれ以上に恐ろしい感染症の脅威を経験してきました。

その中でも、100年以上前に世界を揺るがした「スペイン風邪」は、20世紀に起きた感染症のなかで最も悲惨な被害をもたらしたパンデミックとして知られています。

スペイン風邪は1918年から1920年にかけて世界中を襲い、推定で2,000万人から最大1億人もの命を奪ったと言われています。

ヨーロッパの小国であるスイスでも、その被害は甚大でした。

当時のスイスの人口はわずか400万人ほどでしたが、国民の約3分の2が感染したと推定されています。

(※そのうち約2万5千人が命を落としたとされています)

さらにスペイン風邪は一度きりの流行で収まらず、大きな波が三度も繰り返し押し寄せました。

特に第2波では若い世代を中心に多くの犠牲者が出て、社会に深い傷を残しました。

しかし、こうした恐るべき被害にもかかわらず、当時の医学では原因となる病原体を特定することはできませんでした。

その理由はシンプルです。

現在でこそ私たちはウイルスを分離し、培養して研究できる技術を持っていますが、1918年当時にはその技術が存在しなかったのです。

つまり、原因となったウイルスそのものが何であったかさえ正確に分からないまま、多くの人々が命を落としていったのです。

時代が進み、医学や遺伝子解析技術が発達するにつれて、科学者たちは徐々にこの謎を解き明かそうとしてきました。

1990年代から2000年代初頭にかけて、科学者たちは北米やヨーロッパで保管されていた歴史的な患者の病理標本を用いて、ウイルスの痕跡を探し始めました。

そしてついに2005年、アラスカで永久凍土の中に眠っていた犠牲者の遺体などから、初めてスペイン風邪ウイルスのゲノム情報が明らかにされました。

しかし、それ以降もゲノム解析に成功した例は非常に少なく、特にヨーロッパでは数えるほどしかありませんでした。

こうした状況の原因は、ウイルスの遺伝物質がDNAではなく「RNA」であることにあります。

RNAはDNAに比べて非常に不安定で、時間が経つにつれて簡単に壊れてしまいます。

さらに当時の病理標本は、組織を長期保存するためにホルマリンという薬品で処理されていました。

ホルマリン処理は確かに組織を長持ちさせますが、一方でRNAをバラバラに壊してしまうという弱点がありました。

つまり、1世紀以上も前のホルマリン標本からRNAを取り出して解析することは、非常に困難な挑戦だったのです。

そのため、これまでスイス国内に眠っているスペイン風邪の患者の標本から、RNAを抽出してゲノム解析を試みた例はありませんでした。

北米やドイツではごく僅かですが成功例が報告されていますが、スイスからの報告はこれまで皆無でした。

そこでスイスの研究チームは、100年以上もの間眠り続けてきた患者の病理標本に改めて着目しました。

果たして、ホルマリン処理されて劣化が進んだ肺組織から本当にRNAを回収し、ゲノムを復元することが可能なのでしょうか?

そしてその復元されたゲノムから、当時のウイルスが人間に対してどのように適応していったのかという謎を解明することができるのでしょうか?

ホルマリン漬けのサンプルから「スペイン風邪」のゲノムを蘇らせる

果たして、ホルマリンで処理され劣化が進んだ肺組織から、本当に100年以上前のウイルスRNAを取り出し、ゲノムを復元することは可能なのでしょうか?

そして、そのゲノム情報を用いて、当時のウイルスが人間に適応していった様子を詳しく明らかにすることはできるのでしょうか?

この大きな謎に答えを出すために、研究チームはまず貴重な標本を探すところから取り組みを開始しました。

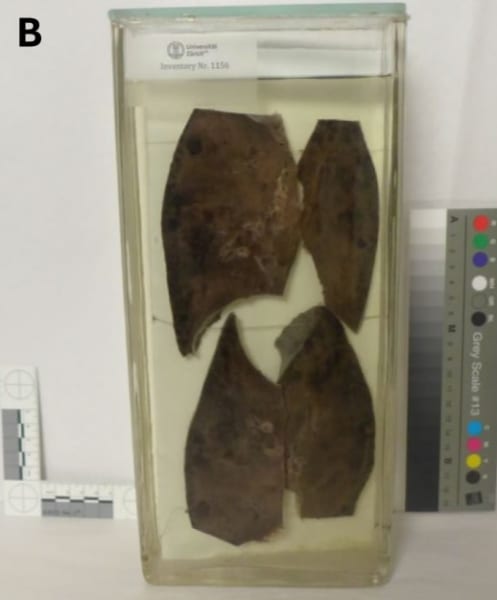

研究者たちは、スイス・チューリッヒ大学医学部が所蔵している、100年以上前の病理標本コレクションを調査しました。

ここに眠っていたのが、スペイン風邪が最初にスイスを襲った1918年7月に亡くなった、わずか18歳の男性患者の肺の標本でした。

この標本は、亡くなった患者の肺組織をホルマリンという薬品に漬けて長期保存されたものでした。

ホルマリンは組織を非常に長く保存するのに役立ちますが、RNAを壊してしまうという難点があります。

つまり、この標本に本当に当時のRNAが残っているかさえもわからない、非常に難易度の高い挑戦だったのです。

研究者らは、まずこの標本からウイルスのRNAを取り出すために、新たな抽出法を開発しました。

この手法では、組織を特殊な条件下で慎重に処理し、ホルマリン処理によるRNAの劣化を可能な限り防ぎつつ、短くバラバラになったRNA断片を丁寧に回収しました。

特にこの手法では、小さく壊れた短いRNA断片を効率よく回収できるよう工夫されています。

研究チームはこうした短いRNA断片を多数回収し、それらを精密な遺伝子解析機器にかけました。

この結果、研究者らは約98.8%をカバーする「ほぼ完全な」スペイン風邪ウイルスのゲノム情報を得ることに成功しました。

このゲノム情報は、スイスで記録された1918〜1920年のパンデミックウイルスとしては史上初のものとなります。

スペイン風邪ウイルスのゲノム情報はどこで公開されているのか?

今回の研究で復元されたスイス由来のスペイン風邪ウイルスのゲノム情報は、公開の遺伝子データベースである NCBI(米国国立生物工学情報センター)のBioProject(バイオプロジェクト)に『NCBI BioProject ID: PRJNA1181848』として登録されています。こちらのデータは、研究者だけでなく一般の方々でもオンライン上で自由に閲覧・アクセスすることが可能です。NCBIのデータベースを利用することで、100年以上前のスペイン風邪ウイルスの遺伝子情報を自ら確認し、詳細な解析や研究の参考にすることができます。

次に研究者たちは得られたゲノム情報を使って、すでに解析されていた北米やドイツなど他地域のウイルスと比較しました。

すると驚くべきことに、このスイス株のウイルスには、人間への適応を強力に促すと考えられる3つの重要な変異がすでに存在していたことが分かったのです。

しかも、その3つの変異は、その後パンデミックが収束に向かうまで、ほぼすべての地域で流行したウイルスに引き継がれていたタイプのものでした。

3つの変異のうち2つは、免疫回避に関する変異でした。

これは、ウイルスが人間の免疫システムが張り巡らす防御の壁を巧妙にすり抜けやすくするものです。

通常、鳥インフルエンザのような動物由来のウイルスが人間に感染することを防ぐため、人間の身体には生得的な免疫機構が備わっています。

しかし、この変異を持つウイルスは、人間の免疫による防御を突破し、ヒトからヒトへと感染しやすくなっていたのです。

もう1つの変異は、ウイルスが人間の細胞に取りつく際の能力を高めるものでした。

インフルエンザウイルスは表面にあるタンパク質を使って、ヒトの細胞にある受容体(いわばウイルスの「入り口」)に結合します。

この結合力が高まることで、ウイルスは人間の細胞に効率よく侵入し、感染を広げやすくなります。

つまり1918年7月のスペイン風邪第1波の初期段階において、このウイルスはすでに人間に感染しやすく、人の体内で急速に増殖する方向に強力な進化を遂げていたのです。

このような変異の進化の過程がどれほどの速さで起こったのか、当時の人々はもちろん、現代の私たちにも驚きを与えるでしょう。

スペイン風邪は鳥インフルエンザウイルスだったのか?

今回の研究で分析対象となった「スペイン風邪」は、明確にインフルエンザウイルス(Influenza A virus, IAV) であると特定されています。スペイン風邪のウイルスは一般に「インフルエンザA型(H1N1亜型)」として知られており、今回復元されたスイスの株もその特徴を備えています。通説として、スペイン風邪ウイルスは鳥由来のインフルエンザウイルス(鳥インフルエンザウイルス)が人間に感染する能力を獲得したものであると考えられてきましたが、今回の研究結果は、この通説を補強すると同時に、興味深い事実を明らかにしています。実際、今回の分析対象となったスペイン風邪ウイルスは「元をたどれば確かに鳥インフルエンザウイルスだったものの、1918年の世界的な流行が始まる頃には、もはや鳥のウイルスではなく、人間の身体に最適化された新たなタイプのヒト型インフルエンザウイルスに進化していた」のです。つまりウイルスのヒトへの適応がすでにパンデミック初期段階で進んでいたわけです。

なお、研究者たちはこれらのRNA断片が本当に1918年当時のものかどうか、現代の汚染による混入ではないかを、非常に慎重に検証しています。

新たに開発された解析手法では、このような汚染の可能性を厳密に排除し、得られたゲノム情報が本当に100年前のものだと確認しています。

では、この貴重なウイルスゲノム情報から、私たちはどのような重要な教訓を得ることができるのでしょうか?

そして、その教訓は将来の感染症対策にどのように活かされるのでしょうか?

【まとめ】過去のパンデミックから学ぶ—現代社会への重要な示唆

今回の研究によって、スペイン風邪ウイルスがパンデミックの初期段階から既に人間に対する適応を急速に進めていた可能性が示されました。

これは単なる過去の一事実というだけでなく、現代の私たちにとって極めて重要な意味を持っています。

なぜなら、この事実が明らかになったことで、新たなパンデミックが起きた際に、ウイルスがどのように進化・変異していくのかを予測するための重要な手がかりを得られたからです。

今回の研究成果を得るためには、長い間忘れ去られてきた「医学標本コレクション」や「医学史博物館」といった施設との緊密な協力が不可欠でした。

こうした施設には、歴史的に貴重な病理標本が多数保管されています。

それらの標本は、まさに過去の病原体が封印された「タイムカプセル」のような存在であり、そこに眠る情報は驚くべき価値を秘めています。

しかしながら、研究者たちは、こうした歴史的医療標本コレクションの潜在的な価値が未だに十分に活用されていないと指摘しています。

つまり、世界中の博物館や大学に保管されている膨大な病理標本の多くが、いまだ解析されないまま忘れられている可能性が高いのです。

今回の研究は、こうした古い病理標本が持つ重要性を私たちに改めて気付かせることになりました。

古い標本から100年以上も前のウイルスの遺伝情報を取り出すことが可能であることが証明されたのです。

これは単に過去の謎を解くという興味深い試みだけにとどまりません。

今回の研究によって示されたように、過去のパンデミックにおいてウイルスが人間への感染を強めるためにどのような変異を遂げていったのかを理解することで、ウイルスが持つ「進化の道筋」をより正確に把握することができるのです。

【コラム】スペイン風邪ウイルスのゲノムを公開しても大丈夫か?

スペイン風邪ウイルスのゲノム情報を公開することについては、研究者や公衆衛生の専門家の間でも意見が分かれています。特に強い懸念が示されているポイントは以下の通りです。

第一に、「ウイルス再構築のリスク」が挙げられます。

スペイン風邪ウイルスは、人類史上最悪のパンデミックを引き起こした非常に病原性の高いウイルスです。その詳細なゲノム情報が公開されると、それを元に技術的にウイルスを人工的に合成(再構築)することが可能になる恐れがあります。特に、現代では合成生物学の技術が急速に進歩しているため、技術的な障壁が年々下がっています。そのため、研究目的以外の悪意ある利用(バイオテロリズム)を懸念する声が根強く存在しています。第二に、「意図せざる漏洩や事故のリスク」も考えられます。

実際に1918年のスペイン風邪ウイルスを再構築した研究は過去にもありましたが、その際にも安全性や倫理的な観点から強い議論が巻き起こりました。これらの研究では、バイオセーフティレベル(BSL)が最も厳しいBSL-4施設での厳重な管理が必要ですが、それでも絶対的な安全は保証できないという懸念があります。第三に、「倫理的および心理的なリスク」です。

スペイン風邪ウイルスに対するゲノム情報の一般公開は、特に感染症の危険性やリスクを理解しにくい一般の人々に対して、不安を煽る可能性があります。歴史上の感染症の恐怖を不必要に蘇らせることで、社会的な不安を生み出しかねないという指摘もあります。こうしたリスクに対して研究者側は、以下のような反論や考え方を提示しています。

まず、公開データの価値が指摘されています。

ゲノム情報を公開することにより、世界中の研究者が協力してスペイン風邪の感染力や病原性のメカニズムを解析し、新たなパンデミックを予防するための重要な手掛かりを得ることができると考えられています。また、このデータを活用することで、将来的に新型ウイルスが出現した際にも迅速かつ効果的な対応が可能になるという期待があります。また、「再構築の困難さ」も指摘されています。

実際にスペイン風邪ウイルスを再構築することは技術的・設備的に非常に困難であり、高度な専門知識と厳重な管理体制を要します。そのため、現実的には容易にバイオテロなどに利用できるわけではないという意見もあります。こうした背景から、現在ではゲノムデータは「ヒト由来の情報を除去したうえで」安全性や倫理面での問題を最小限に抑える工夫を施した上で公開されています。今回の研究でも、人間のゲノム情報を除いたウイルスゲノム配列が安全かつ倫理的に適切な形で公開されています。

このような情報は、次に新しいウイルスが出現した時に非常に役立つものです。

新興ウイルスがヒトからヒトへ感染するために必要な変異を起こすプロセスを事前に予測することが可能になれば、感染拡大をいち早く防ぎ、有効な対策を講じることができるかもしれません。

つまり、過去の悲劇的なパンデミックから得られた教訓は、私たちが将来直面する可能性がある新たな感染症の脅威に対処するための「羅針盤」となるのです。

さらに、この研究では、ホルマリン処理された古い病理標本から劣化したRNAを効率よく取り出すという画期的な技術が開発されました。

これは他の過去の感染症の研究にも応用が可能であり、100年前のみならず、さまざまな歴史的パンデミックの病原体ゲノムを解読できる可能性を開きました。

例えば、古い標本からペストやコレラといった歴史的な大流行の原因菌やウイルスの遺伝情報を取り出すことも現実的な目標となったのです。

この技術は、将来的に多くの過去の感染症の謎を解き明かし、その感染症がなぜ人間社会に甚大な影響を与えたのかを科学的に明らかにする手段を提供します。

過去のパンデミック研究が教えてくれるのは、ウイルスや病原菌が人間にどのように適応し、どのように変化していくかという進化のダイナミクスです。

私たちが直面した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックも、まさにこうした進化のプロセスの一例です。

今回の研究の成果を受けて、過去と現在をつなぐ視点を持つことで、未来のパンデミックへの準備をより一層強化することができるでしょう。

元論文

An ancient influenza genome from Switzerland allows deeper insights into host adaptation during the 1918 flu pandemic in Europe

https://doi.org/10.1186/s12915-025-02282-z

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部