「立秋」とは秋が立つと書くように、暦の上での秋の始まりです。2025年の「立秋」は8月7日。まだまだ暑さの厳しい時期ですが、行事、食べ物、セミの鳴き声や空の変化などから季節の移り変わりを感じることができます。

この記事では、立秋とは何か、いまと昔との違いなど簡単にわかりやすく解説し、立秋のころの季節のイメージについてお伝えします。

「立秋」はいつからいつまで?

2025年8月7日は二十四節気の「立秋」です。

期間としての「立秋」は、8月7日から次の二十四節気の「処暑」の前日、8月22日までを指します。

立秋とは暦の上での秋の始まりですが、実際には秋はまだほど遠く、立秋の期間に暑さのピークがやってくる年も少なくありません。暦はあくまで季節の移り変わりを把握するもの。「立秋を過ぎたのに暑すぎる」のは現代では普通のことです。そんななかでも、立秋のころからは少しずつ秋の気配を見つけることができます。

また、立秋の次の二十四節気である「処暑」は、暑さの峠を越し、暑さがおさまるころという意味。ただ、処暑のころになっても、厳しい暑さの続く年があるのが現状です。

「立秋」の日はいまと昔で違う?

では、旧暦の「立秋」は何月だったのでしょうか。

こたえは、概ね6月後半から7月前半にかけて。旧暦のほうが現在の暦より季節に合っていたかというと、そういうわけではないのです。また、旧暦は月の満ち欠けをもとにした暦で、「立秋」の日は年によって1か月ほど前後することがありました。

現在の暦は、太陽の動きをもとにした暦です。「立秋」の日は毎年8月7日ごろで、年によって1日ほど前後することがあります。2026年の立秋も、8月7日です。

<参考>

国立天文台HP

https://www.nao.ac.jp/faq/a0305.html

こよみのページ

https://koyomi8.com/kyuureki.html

近年、秋の訪れは遅くなっている

現在の暦のほうが「立秋」の日が秋に近いことはわかりましたが、暑さが増している近年、秋の訪れ自体が遅くなっているように感じられます。

秋の訪れを感じるもののひとつに、朝晩の涼しさがあります。一般的に最低気温が20℃以下になると、朝晩の涼しさを実感できる人が多くなります。

大阪を例に、実際のデータでみてみましょう。

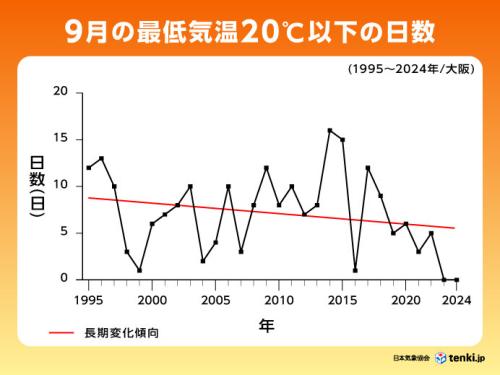

上のグラフは、大阪における9月の最低気温が20℃以下となった日数の年推移で、1995年~2024年までの30年間を表しています。年による変動がかなり大きいですが、長期的にみると減少傾向となっており、2024年までの約10年間は特に顕著です。2023年と2024年は、大阪で9月に最低気温が20℃以下となった日はありませんでした。

近年では、大阪で多くの人が朝晩の涼しさを実感できるのは10月に入ってから。立秋から2か月も先のことです。

地球温暖化などの影響で、日本の平均気温は長期的にみると、1年を通して上昇傾向にあります。全国的にも、気温で秋を感じる時期は遅れる傾向にあると言えそうです。

<参考>

気象庁HP

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/aug_jpn.html

「立秋」のころの季節感

立秋はまだまだ暑さが厳しいですが、身近で季節の移り変わりを感じられるものがあります。

残暑見舞い

「立秋」の文化である「残暑見舞い」です。季節の挨拶状は、二十四節気の「小暑」から「大暑」までは「暑中見舞い」、「立秋」からは「残暑見舞い」にかわります。

今はメールやSNSの普及により字を書く機会が減っていますが、手書きのメッセージには、ほかにはない温かみがありますよね。ちょうど夏の疲れが出るころ、体調を気づかうメッセージを添えて、大切な人に送ってみてはいかがでしょうか。

お盆の行事

一般的なお盆は8月13日~16日とされ、立秋の期間に重なります。お盆の時期、各地で様々な行事が行われますが、京都の五山の送り火は有名です。五山の送り火は毎年8月16日に行われ、京都に夏の終わりを告げる風物詩となっています。

<参考>

KBS京都/五山の送り火特集

https://www.kbs-kyoto.co.jp/contents/okuribi/index.htm

旬の食べ物

立秋のころに旬を迎える食べ物は、桃やいちじく、なす、とうもろこし、オクラ、枝豆などがあります。これらの旬の食べ物を積極的に取り入れて、夏バテを予防しましょう。

また、ぶどうや梨、さんまなど秋の味覚が出回るようになるのもこの時期ですね。

セミの鳴き声

「立秋」のころ、聞こえてくるセミの鳴き声に気をとめてみてください。

ミンミンゼミの「ミーンミンミン」や、クマゼミの「シャーシャー」などの大合唱から、だんだんとツクツクボウシの「ツクツクボーシ」など今まで聞こえなかったセミの鳴き声が聞こえてくるようになります。聞こえてくるセミの鳴き声からも季節の移り変わりを感じることができます。

※気候変動によりセミの鳴く時期が変化しているという研究データがあります。

<参考>

国立環境研究所

https://www.nies.go.jp/whatsnew/2024/20240624/20240624.html

NHK

https://www.nhk.or.jp/citizenlab/semi/kiji_0720.html

夏と秋が行き合う「ゆきあいの空」

空にも少しずつ秋の気配がみられるようになります。

立秋のころ、夏の雲と秋の雲が同時に現れることがあり、二つの季節が行き合う空を「ゆきあいの空」といいます。

夏の雲といえばもくもくとした力強い雲(積雲・積乱雲)、秋の雲といえば刷毛で書いたような薄い雲(巻雲)やうろこ雲(巻積雲)などがあります。まさに夏から秋へと移り変わる時期だからこそ、楽しめる空。

季節が進むとともに、いろいろな種類の雲もみられるようになりますよ。

みなさんの周りの小さな秋の気配をぜひ探してみてください。