秋刀魚、栗、マツタケ、さつまいも、そしてお米……。多くの魅力ある食材が旬を迎える秋は、他の季節より食欲が増すという考えから「食欲の秋」といわれます。

食材の魅力だけでなく、夏に比べて日照時間が短くなる秋は、体内のセロトニンの分泌量が減るために食欲が増すことが科学的にも解明されています。

理屈はともかくとして(笑)、秋から冬にかけては何を食べてもおいしく感じますが、人間にどうしても欠かすことのできない行為「食べる」ことにはさまざまな習俗があります。今回は「文字を食べること」についてです。

祝菓子に押された文字

たとえば、最中や落雁、月餅などに文字が刻印されていることがあります。そのお菓子の名前や製造元やブランド名であることもありますが、たとえばお祝いの席で使われる祝い菓子や月餅などには、「寿」などのおめでたい文字が押されていることがあります。こうした菓子を食べるとき、私たちは「文字を食べて」いるのではないでしょうか。

「寿」などの文字を食器や菓子の意匠に使うことは、昔からさかんに行われてきました。豊作を願う農耕儀式など、幸福な結果を願って前もって祝うことを「予祝(よしゅく)」といいますが、文字の押された祝菓子を食べることも「予祝」のひとつと考えることができます。その文字を体内に入れると幸福な結果をもたらす、と信じられてきたのです。

度胸がつくおまじない

実際には何も食べないのに「文字を食べる」という習俗もあります。

たとえば、落語家などの芸人が舞台などに上がるとき、「人」という文字を手のひらに3回書いて、食べる(飲む)仕草をすると度胸がつく、というおまじないがあります。客にのまれてしまうのではなく、反対に客をのんでやろう、という洒落(しゃれ)ですね。これは、俺の芸で客を支配してやろう……という意気込みを再確認するためのおなじないも兼ねているようです。

昭和の大名人・八代目桂文楽も「人」の字を手のひらに書いてから高座にのぼったといいます。大歌手の越路吹雪は作詞家で友人の岩谷時子に、ステージ前に背中に「虎」の字を指で書いてもらい、ポンポンポンと背中を3回たたいてもらっていたエピソードが残っています。これは客に圧倒されないために自らが虎になって、舞台へ躍り出るためのおまじないだったようですが、自らを神経質で臆病者と言っていた越路吹雪らしい話ですね。

古くからある文字信仰のひとつなのでしょうが、芸能の世界でこの仕草が広まったのは、江戸時代の歌舞伎役者初代・中村仲蔵がきっかけとなったようです。また、歌舞伎の「助六」には「俺の名を手のひらに三べん書いてなめろ。一生女郎に振られることがねえ」という台詞が出てきます。

こうした験担ぎともいえるおなじないは、今も人前で話をするときなどの本番前に、ビジネスマンがこの仕草を行っているようですね。

護符を食べる

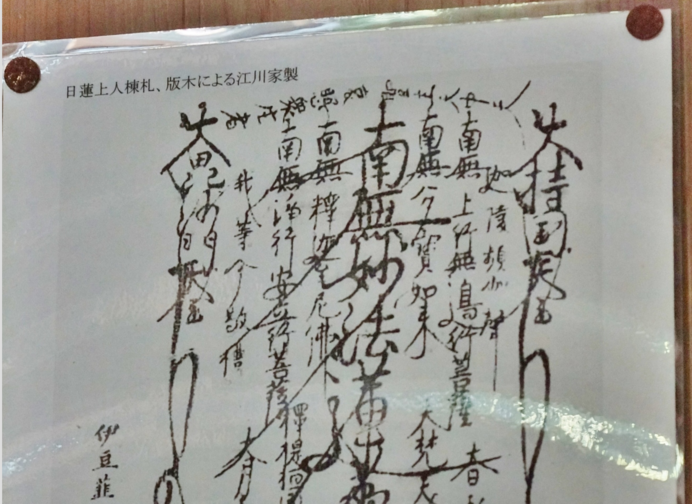

「文字を食べる」ことについての逸話は古くからあり、鎌倉時代の高僧・日蓮は、弾圧されて処刑されそうになったときに、毒消しの護符を飲んで助かったという言い伝えもあります。

三遊亭円朝が「三題噺」として即興で作ったという落語の「鰍沢(かじかざわ)」では、毒を飲まされ自由のきかない体で追いつめられた主人公が、身延山でもらった毒消しの護符を飲むと、逃げることができます。

さらに古代中国にもあります。

特に道教には、文字の書かれた護符や、それを焼いた灰を飲むという習俗がさかんに行われたようです。

4世紀の郗愔(ちいん)という名前の東晋(とうしん)王朝の貴族は、道教の熱心な信者でしたが、あるとき体の具合が悪いので、下剤をのんだら、こぶし大の紙のかたまりが出て、それはすべて護符だった、という逸話が残っています。こうした場合にもそうした文字の「意味」を食べ、体内に正しい言葉を届けるという宗教的な考えがこうした行為につながったといえるかもしれません。

── お菓子の文字も、単なるデザインではなく人間の信仰を支える言葉や文字と無関係ではないようです。最中や月餅を食べるときには、そこに書かれた文字に気をつけてみると、味わいも少し変わってくるかもしれません。