第二次世界大戦後、旧ソ連に抑留された男性。強制労働の合間、民家から手招きした女性がそっと差し出したものは――。愛媛県伊方町の佐田岬半島ミュージアムで、戦後80年を記念した自主企画展「戦争と佐田岬半島」が始まった。終戦とともに抑留された男性が後世のために残した手記「ソ連婦人と共に泣いた」も展示され、勝者のない過酷な現実に国を問わず向き合った市民らの日々、人間の尊厳が伝わってくる。

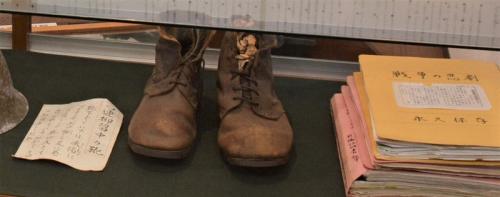

手記は同町出身の西田実さん(1925~2010年)がつづっていた。1945(昭和20)年2月、19歳で入営し、見送りの人たちと撮影した記念写真は企画展のチラシでも使われている。朝鮮半島で半年ほど軍務に就き、終戦後は旧ソ連を構成していたウクライナに抑留され、過酷な労働を強いられた。

「飢餓と重労働と寒さの三大苦痛の生活」。西田さん自身が「生ける屍(しかばね)だった」とつづるように、胸はあばら骨が浮き上がり、目はくぼみ、目の前に黒いものがチラチラして視界を遮った。眉毛だった。つばをつけて視界を保ち、「これ以上は骨がじゃましてやせられないという生きる限界」だったという。

48(昭和23)年にようやく京都・舞鶴に帰還後、伊方町で36年間、小学校教諭として教育活動にいそしみ、退職後は町文化財保護審議委員を務めた。抑留中の強制労働のさなか、ウクライナの女性と「共に泣いた」という出来事をつづったのがこの手記。伊方町の婦人会を中心とした編さん会が88(昭和63)年にまとめた「うぶすなのかたりべ 昭和回顧録」に寄せ、「言葉は十分通じませんが、人の心は通じるもの。親の子を思う心。子の親を思う心。そして戦争がどんなによくない事か」と、女性を思いやった。

長男健司さん(68)=松山市=は、いつも母睦子さん(95)から「お父さんの仲間は次々と亡くなり、お父さんも線路をまたげないくらい衰弱したんよ」と聞かされて育ったといい、「抑留中の父が本当に苦労したことを私に伝えたかったのでしょう」と語る。

企画展は10月13日まで。四国最西端の佐田岬半島に3カ所あった防空監視哨(かんししょう)、豊予海峡を挟んで構築された豊予要塞(ようさい)などの戦跡も展示。「戦争は決して遠い世界の話でなく、私たちの身近に起きた実際の出来事」(高嶋賢二・館長兼主任学芸員)と、実相を語り継ぐために企画した。

問い合わせは同ミュージアム(0894・21・3400)。【松倉展人】

◇ソ連婦人と共に泣いた 西田実

私がソ連抑留中の話です。

徴兵検査で甲種合格の私は入営当時は72キログラムありましたが、飢えと重労働のため、1年もたたないうちに37キロになり、レールをまたぐにも足が上がらず、四つんばいになって腕で体を支えて足をあげて、レールをまたがなければならないような状態になり、まさにミイラのような状態でした。それでも労働は強制され、死と隣り合わせの毎日でした。(私は体格がよかったので、37キロの体重は小学4年生のときの体重です)

ある日、小さな郊外の駅で3人で貨車へ石炭を積む仕事をさせられました(中略)。休みながら、ふと家並みの方を見ると五十歳くらいの婦人が手に小さな鍋を提げて、招いているのが見えました。飢えた者の直感で「何かくれるのではないか」と思い、3人が目配せをして婦人のところへ行きました。(監視兵の帰って来るのを案じながら)

案の定、3人にスープをつぎわけ「食べなさい」と手まねで合図しました。そのスープをすすりながら、袋から出してくれたパンもいただきました。戦争に勝った国とはいえ、ソ連の人々の生活も苦しく、配給のパンも一日570グラム(捕虜は350グラム)しかなく、その少ないパンを私たちに配ったら、自分の分は少しも残りません。でも遠慮はしません。喜んでいただきました。食べることが生きる道だったのです。

その間、婦人は聞くのです。「母はあるか」「妻はあるか」「子はあるか」と。母のある者は「ある」と言い、妻や子のある者は「ある」と言うと、急に2本の手を差し伸べ、3人の手を一緒に握るのです。そして涙を浮かべ、「元気に帰れ、元気に帰れ」と落ちる涙を何度もふくのです。

「息子2人と夫がドイツ軍との戦いで戦死した。一人暮らしである。あの子、そして夫がどこかで生きていたら」というようなことを話し、「戦争はいけない、戦争はいけない」と、何度も力を込めて繰り返し、3人の手を握って泣くのです(中略)。

夫が、息子2人がドイツ軍との戦争で戦死したにもかかわらず、ドイツをうらむような言葉は全くなく、ただ戦争をうらむ心に終始した婦人の気持ちを世界人類の心としたいものです。戦争は罪です。

今この文を書いていても四十年前の婦人との出会いの現場にいるようで、婦人の顔がはっきり目に浮かび、涙がほおを伝います。

(1988年発刊の体験文集「うぶすなのかたりべ 昭和回顧録」より)