「高畑勲展─日本のアニメーションを作った男。」が、東京・麻布台にある麻布台ヒルズギャラリー にて9月15日まで開催中です。

高畑さんと遠縁の親戚であり、スペシャル・サポーターを務める映画監督・岩井俊二さんに、高畑勲の作品の魅力について、展覧会の見どころについてお話を伺いました。

――岩井監督が本展覧会で特に魅力に感じた部分はどこでしょうか?

以前大きな展覧会を開催していた時にも訪れたので、初見じゃない資料もありましたが、改めて刺激的だなと感じました。出来上がった作品だけじゃなくて、「こういうプロセスを経て作られているんだ」という部分を見ることが出来るのが嬉しいですよね。

僕は特に『太陽の王子 ホルスの大冒険』(1968)が好きなのですが、高畑さんがまだ若かった頃の作品なので、「絵を動かしてみたい」という衝動が映画の中に映っている気がして。 そこからテレビシリーズのアニメをやる様になり、ジブリで作品作りをする様になるわけですが、その時期には初期衝動よりは、「アニメとは何だ」というところに突き進んでいた気がしていて。

その頃と比較しながら『太陽の王子 ホルスの大冒険』を観ると、「純粋に絵を動かしたい」というものを感じます。宮崎駿さんも参加されていたりするのでなおさらなのかもしれないですが、若かりし頃の皆さんが総動員で取り組んでいる感じでアイデアが豊富なんですよね。

ヒロインのヒルダの動きが本当に綺麗で、今あまり見られない様な独特の動きをしていて、きっとアニメーション表現としての色々な試行錯誤の途中にある作品だと感じています。60年代後半のアニメーション作品って、未完成な作品が多いと思うのですが、あれだけの完成度で仕上がっているということが衝撃的なんですよね。

――『太陽の王子 ホルスの大冒険』という作品自体をこの展覧会ではじめて知る方もいらっしゃるかもしれませんよね。

そうですよね。スタジオジブリが登場した時に驚いた人たちも、まさかその20年ぐらい前にこんな技術があったんだということは衝撃的だと思います。ただ、その素晴らしい技術やアイデアを奮う場面がなかったというか、その後皆さんテレビアニメシリーズに移行して。素晴らしいテレビアニメシリーズもたくさんありますが、予算も削られて、過去のクオリティから程遠いものになっていくのも切ないなと思います。

でもその中で『パンダコパンダ』(1972)といった名作も生み出していて、複雑な気持ちがある中でもクオリティを守り続けていたのだろうなという戦いの歴史を感じます。自分も若い頃に低予算の深夜番組の中で自分なりに頑張ってきていたことがありますが、環境は言い訳にならないよなということを高畑さんが教えてくれた気がします。

――その工夫の数々が展示されている資料からも強く感じられますよね。

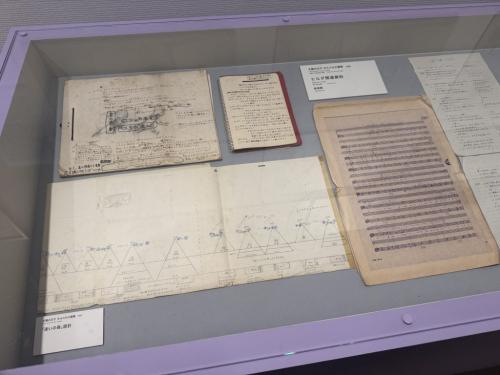

『太陽の王子 ホルスの大冒険』の資料たちは見慣れないものだったりして、以前見たときも驚いたんですけれど、すごく難解ですよね。背景資料やキャラクターデザインの中に、今で言えばエクセルで作成するような資料みたいなものあって。紙に鉛筆で書かれた図形を見ながら、「アニメに関わらず昔の人はこうして物づくりしていたんだよな」って感じられるんですよね。

――高畑監督の頭の中が垣間見れるといいましょうか、どれもたくさんの書き込みが綺麗に整理されていて驚きました。

ラフスケッチなどの形になっているものはだいぶ見やすいのですが、その前の段階の設定資料というか、一つ一つの場面を分析して作っていたんだろうなと思いますよね。高畑さんはアニメーター出身の方ではなかったので、絵で説明するというよりもそういった資料で説明する方がラクだったのかな?と思いつつ、後半の作品ではそういう資料が出てこなかった気がするので、初期だけの独特なものだったのかなとも。図録をしっかり読み直して研究したいですね。

――岩井監督もそういった、作品作りの前の資料を作ったりするのでしょうか?

僕は結構いきなり脚本を書き始めちゃったりするんですが、高畑さんも書かれていた幾何学的な図形みたいなものは、僕も物語を書いている途中で割と書くんですよ。なので、展覧会で初めて見た時に似たようなことされているなと思って。

――本展覧会は高畑監督の、作品作りの「楽しさと苦労」両方を感じられて、とても見応えがあるなと感じています。岩井監督はそんな姿勢に共感したり感化される部分はありますか?

作品ってある一定の形が浮かび上がった時に完成する感覚があるんですよね。早く引き上げちゃうと未熟なままになっちゃうし、また沈めてあげて、色々なものを足してあげると途端に完成に近づいたり。

「今日は人生でどういう意味があるんだろう」って思い続けながら生きているとしんどいじゃないですか。作品に関しても意味を考えすぎてもまずいし、健やかに育ってもらうためには、自発的に、自然に、成長してもらった方が良いので、あまり「こういう作品にしたい」とか「最高傑作にしたい」とか考えないようにしています。そういう教育ママさん的な発想になってしまって、作品がブレちゃうことがあるんですよね。どんな作品でも、何かしから意味があって最後に意味を持つだろうから、放任主義でやれるのが1番良いのかなと。もちろん手を動かすのはこっちなんですけど意識の問題としてはそういう部分があり、高畑さんもそんな葛藤に身を置いて作品を作り続けられてきたのかなと思います。

――『かぐや姫の物語』(2013)も8年と長い時間をかけて作られていて、想像を超えた葛藤があっただろうなといち観客として感じます。

どんなに立派に作品を完成させても、そのままの形でお客さんの脳の中に残っているわけではなくて、だいぶ折りたたまれた様な状態で残りますよね。何かの折に、本棚から本を取り出す感覚で記憶の中から出してくるわけですが、それぞれ思い返す場所も開くページも違いますよね。それが「作品」なのだろうと思うんです。作り手は「完璧なものを作ろう」という挑み方をしちゃうけど、それは必要な態度だと思いつつ、最後の最後は「自分の思ったとおりにはならないよね」という諦めもあって。

『かぐや姫の物語』って、それを先んじて映画の中でやっている感じがしたんです。「人々の中でこうやって記憶されていくのでしょう」と先読みしている感じすらするというか、極限までいらないものを排除して、見せたいものだけを残し、それ以外白紙で良いという迫力を感じます。

それでいて、全作品の中でも一番直感的な作品なのかなと思うんですよね。高畑さんの直感のイマジネーションをアニメーションにしていった。そのインスピレーションをアニメーターさんたちにリレーして完成させたことがすごいですよね。何作品も一緒に作っていくことで、1言えば100伝わるみたいな状況が出来てきて、先ほど言った初期の図形の資料みたいなものが無くなってきたのかもしれないですね。

――素晴らしいお話をありがとうございます。最後に、岩井監督のアニメーション『花とアリス殺人事件』(2015)がとても好きな作品なのですが、またアニメーションを作りたいというお気持ちはありますか?

やりたいですよね。どの題材で何をやろうかということを考えつつ、5分ぐらいの短い作品でも良いから作っておきたいよなという気持ちがありますね。元々漫画家を目指していた時もあったので絵を描くことが好きで。その絵を動かし続けるアニメーションという表現を実際にやってみたら、全く手が抜けないなというか。最初は決めというか、ビシッとするところだけ決めて、途中のシーンは多少雑でも良いのかなって思ったりもしたんですけれど、やってみるとダメで。1秒も無いほどの時間のために最高のクオリティで描き続けないと全然ダメなんだと。時間をかけて描いた絵が1秒の中で何枚も使われていってしまうというのは、すごく贅沢な表現ですよね。

あと、自分の中では2Dアニメと3DCGアニメは完全に分かれていて、混じり合うことが無いんですよね。2Dは絵を連続して動かしているという世界で、3DCGは人形劇に近いと考える方がしっくりくるというか。僕は人形劇も大好きなので特にそう思うのかもしれませんが、『花とアリス殺人事件』はロトスコープという表現を使ったので、今後色々な表現に挑戦したいなと思います。

――今日は貴重なお話をありがとうございました!

「高畑勲展─日本のアニメーションを作った男。」

https://www.azabudai-hills.com/azabudaihillsgallery/sp/isaotakahata-ex/ [リンク]

会期:2025年6月27日(金)〜2025年9月15日(月・祝)

会場:麻布台ヒルズ ギャラリー

東京都虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ

ガーデンプラザA MB階

開館時間:10:00-20:00(最終入館19:30)