都会の喧騒を離れ、静かな森に囲まれた小さな村で、いま“生成AI”が地域の未来をつくる新しい風を吹かせています。場所は岡山県の西粟倉村。豊かな自然に囲まれたこの村で、企業のプランナーたちが泊まり込みで行ったのは、ただの研修ではありません。彼らが挑んだのは、地域が抱える課題にAIの力を掛け合わせて向き合う、実践型の地域活性プロジェクトでした。

現地に宿泊し、村役場や温泉宿、地域団体などと直接対話しながら課題を掘り下げる。そして得られた“生の情報”をもとに、AIとともにマーケティングのアイデアを構築していく。短期間ながらも濃密なこの取り組みは、企業研修の枠を超えた、まさに「人×AI×地域」のリアルな協働実験だったといえます。

AIがどれほど実践の場で役立つのか、そして人の知恵とどんな相乗効果を生み出すのか。デジタルとローカルの接点を模索するその姿勢は、これからのAI活用を考えるうえで多くのヒントを与えてくれます。

AIは「現場でこそ」活きる 宿泊型研修がもたらす一次情報の価値

企業研修のスタイルが多様化するなかで、岡山県・西粟倉村を舞台に行われた研修は、生成AIを活用した実践型の地域貢献という点で特に注目を集めました。参加者たちは現地に4泊5日滞在し、村の役場や温泉施設、地域団体などと協働しながら、課題解決に取り組みました。最大の特徴は、ネットでは手に入らない「一次情報」を、現地の人々との対話や体験を通じて集めた点にあります。

たとえば、地域の事業者がどのような想いでサービスを提供しているのか、日々の情報発信でどんな悩みを抱えているのか——。そうした“声”を聞き取るために、参加者たちは実際に業務を手伝ったり、森林資源の加工現場を見学したりと、五感で地域と向き合いました。単なるヒアリングにとどまらず、現場での体験を通じて課題の背景や文脈まで理解するプロセスは、AIにとっても、そして人間にとっても極めて重要なインプットとなります。

AIに有効なアウトプットを期待するには、正確で深い情報が必要です。そしてその情報の多くは、検索では見つからない、現場に足を運んでこそ得られるものばかり。今回の研修では、まさに“足で稼いだ情報”が、AI活用の成果を左右する要となったといえます。

生成AIを“実践の道具”として使いこなすには

今回の研修では、生成AIを使ってどのように地域課題の解決にアプローチできるのか、その実践的な使い方が問われました。ChatGPTをはじめ、複数の生成AIツールが活用されましたが、特徴的だったのは“最先端の技術を駆使する”というより、“誰でも現場で使いこなせる形でAIを活用する”という現実的なアプローチがとられていた点です。

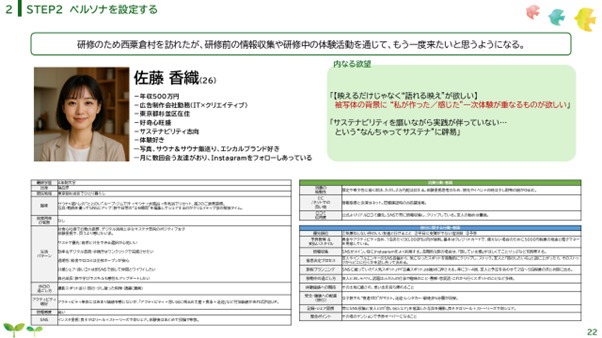

研修の参加者たちは、地域で得た一次情報をAIに入力し、ペルソナ設計や課題整理、発信コンセプトの構築などを短期間で行いました。中でも注目すべきは、生成AIが出力した内容をそのまま使うのではなく、チーム内で議論したり、生成AI自身に内容の評価をさせたりと、あくまで“共創のパートナー”として活用していたことです。

限られた時間の中で精度の高いアウトプットを得るには、AIが扱いやすい形に情報を整える前処理も不可欠でした。そうしたプロセスにもAIを活用し、効率化を図りながら質を落とさない工夫が随所に見られました。AIを「便利なツール」として終わらせず、業務や課題解決にどう組み込むかを模索する中で、生成AIの可能性を実感する場面が多く見られました。

また、こうした使い方は、特別なスキルやエンジニアリングの知識がなくても再現できるものが多く、地域事業者が今後自分たちの力でAIを活用していくためのヒントにもつながる内容でした。

世代も職種も飛び越えて コラボレーションが生む価値

合宿に参加したのは、20代から40代まで、世代もキャリアも異なる16名のプランナーたち。それぞれが異なる業務や視点を持ち寄り、地域事業者との対話を重ねながら一つの課題に向き合うという環境は、普段の職場では得難い学びの場となりました。

この研修では、ただAIを使って答えを導き出すのではなく、「どうすればこの地域にとって本当に役立つ提案になるのか」を全員で考えることが求められました。生成AIが示したアイデアに対し、「実際に使えるのか?」「現場に無理なく導入できるのか?」という視点で多角的に検証していく中で、自然と議論が深まり、より実践的な施策へと磨き上げられていきました。

また、地方の現場に入り込むことで、地域の人々の想いや価値観、課題の背景に触れられたことも大きな要素です。事業者との会話を通して、情報発信における悩みや希望にリアルな温度感で接した経験は、机上の理論では得られない気づきをもたらしました。

さらに、こうした異なる立場・世代が混ざり合うなかで、発想の広がりが生まれたことも見逃せません。ある参加者の視点が別の人の経験と結びつき、そこに生成AIが新たな切り口を提案する。そうした連鎖が、単なる「AI活用研修」にとどまらず、参加者にとっては自身の仕事を見つめ直す貴重な機会にもなりました。

コロナ禍を経て、社内外でのリアルな対話や学びの機会が減るなかで、このような“人と人との交差点”がもたらす価値は、ますます大きくなっているのかもしれません。

都市と地方、企業と地域が交わる場がひらく未来

生成AIという言葉が日常に浸透しつつある今、その活用の場がオフィスの中だけに留まらないことを、今回の取り組みは静かに示していました。都市部の企業人が地方に赴き、地域のリアルな課題に向き合いながらAIと協働するという流れは、これからの時代における“知の循環”のヒントとなるかもしれません。

この研修の本質は、最新技術を使いこなすことよりも、「誰と、どこで、どのように使うか」を考え抜くことにありました。検索では辿り着けない現場の声を聞き、それをどうAIに伝えるかを模索する。そのプロセスには、単なる業務スキルを超えた、価値観の更新や視点の拡張があったように感じます。

生成AIは、正しく使えば確かに大きな力になります。ただ、それを支えるのは人の感性であり、対話であり、現場へのリスペクトです。西粟倉村での研修は、AIと人が手を取り合って課題解決に挑む未来の一端を、確かに私たちに見せてくれました。

都市と地方、企業と地域、テクノロジーと人。そうした交わりのなかに、これからの社会を形づくる新しい答えが見えてくるのかもしれません。

株式会社日本SPセンターについて

1967年創業のマーケティング・エージェンシー。大手企業のマーケティング・プロモーションを中心に、国内外の実績多数。マーケティング戦略立案から、WEBサイトやカタログ、動画などのプロモーションコンテンツ制作まで幅広く対応可能です。2010年頃からはコンテンツマーケティングの研究・実践に取り組んでおり、コンテンツマーケティングのビジネスアカデミー「CONTENT MARKETING ACADEMY(コンテンツマーケティング・アカデミー)」を主催し、国内最大規模のコンテンツマーケティングのコミュニティイベント「CONTENT MARKETING DAY(コンテンツマーケティング・デイ)」を毎年開催しています。

生成AIを活用した地方創成とコンテンツマーケティングについては近年の研究テーマのひとつです。マーケティング業界と地方の事業者や自治体をつなげる活動を今後も進めていきます。