もし老化した脳を若返らせる「スイッチ」が存在するとしたら、あなたは信じられるでしょうか?

アメリカのカリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)で行われた研究によって、脳の老化を引き起こす意外なタンパク質「FTL1(フェリチン軽鎖1)」が特定されました。

研究チームはマウスを使った実験で、このFTL1というタンパク質が増えすぎると記憶力の低下や神経細胞のネットワークの弱体化が起き、まるで脳が急速に老化したような状態になることを発見しました。

しかし、反対にFTL1を減らすと神経ネットワークの機能や記憶力が顕著に改善されることもわかりました。

つまり、FTL1は脳の老化を進める「スイッチ」のような役割を果たしており、これをコントロールすることで脳機能の若返りが実現できる可能性を示したのです。

このFTL1をコントロールすれば、ヒトの脳も若返ることができるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年8月19日に『Nature Aging』にて発表されました。

目次

- そもそもなぜ脳は年をとると記憶力が落ちる?

- 「鉄のタンク”FTL1」が脳の老化スイッチ? 老マウスで減らすと記憶が戻った

- 老いた脳に希望を与える鍵分子

そもそもなぜ脳は年をとると記憶力が落ちる?

年齢を重ねると、誰でも物忘れが多くなったり、新しいことを覚えるのに苦労したりするものですが、これがなぜ起こるのか考えたことはあるでしょうか?

脳には「海馬(かいば)」と呼ばれる領域があり、ここが私たちの記憶を作り出したり、思い出を保管したりする重要な役割を担っています。

しかし、年をとるとこの海馬が最もダメージを受けやすく、その影響で記憶力が徐々に衰えてしまうのです。

かつては「脳の老化」という現象は、時計の針が戻らないように一方通行で、いったん老化が始まれば取り返しのつかないものだと考えられていました。

ところが近年のさまざまな研究によって、「実は脳の老化を遅らせたり、ある程度巻き戻したりすることができるのではないか」と期待されるようになってきています。

特に動物を使った研究では、脳を若返らせる可能性が示唆される結果が次々と報告されているのです。

しかし、いったいどのようなメカニズムで脳の老化が起き、またどのような仕組みで若返りが可能になるのか、その詳しい仕組みはまだ明らかにされていません。

たとえばアルツハイマー病のような病気では、脳の神経細胞が次々と死滅することで記憶力が低下します。

ところが通常の加齢による物忘れは、実はこうした病気とは少し異なり、神経細胞そのものが大量に失われるわけではありません。

むしろ、神経細胞同士のつなぎ目である「シナプス」と呼ばれる部分が、年齢とともに徐々に弱ってしまうことが主な原因と考えられています。

脳の中では毎日さまざまな情報が神経細胞から神経細胞へ電気信号として伝わっており、シナプスはその情報をやりとりする重要な交差点です。

もしシナプスがうまく機能しなくなると、情報の流れが悪くなり、記憶がうまく保てなくなってしまうのです。

では、なぜ年を取るにつれてシナプスの働きが衰えるのでしょうか?

これまでの研究では、老化した脳の中で特定の遺伝子が働きにくくなったり、あるいは特定の物質が多くなったり少なくなったりする現象が多く観察されていました。

しかし、これらの変化が実際にどの程度「記憶力の低下」や「シナプス機能の衰え」といった老化現象の直接の原因になっているのか、その因果関係はあまり明らかではありませんでした。

つまり、「脳の老化の真犯人」はこれまでなかなか特定できていなかったのです。

そこでアメリカのカリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の研究チームは、「加齢によって脳内で特に増えているもの」の中に老化を引き起こす「真犯人」がいるのではないかと考えました。

もしこの犯人を突き止め、その働きをコントロールできるならば、老化した脳の機能を回復させる手がかりになるかもしれない——。

研究者たちは、そんな新たな視点で研究をスタートさせました。

「鉄のタンク”FTL1」が脳の老化スイッチ? 老マウスで減らすと記憶が戻った

先にも述べたように、脳の老化に関するこれまでの研究では、老化が進むにつれて脳内のさまざまな物質や遺伝子の量が変化することはわかっていましたが、その中で「本当に老化の原因となっている物質」を明確に特定するのはとても難しいことでした。

そこで今回の研究では、若いマウス(生後3か月)と老齢マウス(18~20か月)を比べ、脳の中でも記憶に深く関係する海馬という場所で特に増えているタンパク質や遺伝子がないかを詳しく調べました。

研究チームがさまざまな解析を行った結果、年老いたマウスの海馬で特に目立って増えているタンパク質をひとつ見つけることができました。

それが「FTL1(フェリチン軽鎖1)」というタンパク質でした。

FTL1は細胞内にある「フェリチン」という複合体を構成するタンパク質の一つで、もともとは細胞の中に鉄を蓄える役割を持っています。

一見すると鉄の貯蔵と記憶力の低下は無関係に見えますが、詳しく調べていくと老齢マウスの海馬ではこのFTL1が異常に増えており、しかもFTL1が多ければ多いほど、記憶テストでの成績が悪くなるという関係が明らかになりました。

つまり、FTL1の増加は単なる偶然ではなく、老化にともなう記憶力低下や神経ネットワークの機能低下に深く関係している可能性が浮かび上がったのです。

しかし、FTL1が増えたことが、本当に脳の老化を進める原因なのかは、これだけでは断定できません。

そこで研究チームは、「FTL1を若いマウスで人工的に増やしたら、実際に脳が老化するか?」という逆方向の検証を行いました。

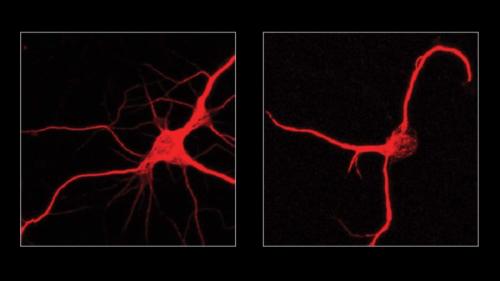

するとその結果、FTL1を人為的に増やした若いマウスの脳は、本来若いマウスが示すはずのシナプスの働きが弱くなり、記憶や学習の能力もはっきりと低下してしまいました。

つまり、FTL1を増やしただけで若い脳がまるで老いた脳のような状態になったわけです。

ここで少し補足すると、私たちの脳の中では神経細胞同士が「シナプス」という結び目を通じて情報を伝達しています。

このシナプスが元気であれば、記憶も情報伝達もうまくいきますが、FTL1が増えすぎると、シナプスの働きが弱ってしまい、情報の流れがスムーズにいかなくなります。

いわば道路の交通渋滞のように情報の伝達が滞り、記憶力が衰える原因となってしまうのです。

一方で研究チームは、FTL1を減らしたら逆に脳の働きを取り戻せるのかも検証しました。

老齢マウスの脳でFTL1を減らすと、今度は神経ネットワークの働きがよくなり、シナプスの活動が再び活性化しました。

その結果、記憶力のテストでの成績も明らかに改善し、老いた脳が若い脳に近づくような回復が見られました。

この結果について研究を率いたビジェーダ博士は、「これは本当の意味での機能の回復です。単に症状を遅らせる以上の効果がありました」と述べています。

つまり、FTL1の増減は脳の老化に対して、まるで「スイッチ」のような役割を果たしている可能性があるわけです。

しかし、そもそもなぜFTL1が増えると脳が老化するのでしょうか?

研究チームがさらに詳しく調べると、FTL1が増えることで神経細胞のエネルギー産生が低下することがわかりました。

脳を動かす神経細胞は細胞の中の小さなエンジン(ミトコンドリア)でエネルギーを作り出し、それによって元気に働いています。

ところがFTL1が多くなりすぎると、このエネルギーを生み出す仕組みがうまく動かなくなり、脳細胞はエネルギー不足の状態に陥ってしまうのです。

そこで研究者たちは、エネルギー不足を補うために細胞にエネルギーを供給する役割を持つ「NADH」という物質を投与する実験も行いました。

すると、このNADHを与えることで、FTL1による悪影響が軽減され、神経細胞のエネルギー不足が改善し、神経の働きや記憶力も回復することが確認できました。

つまりFTL1が脳の老化を引き起こす主な理由は、神経細胞のエネルギーがうまく作れなくなってしまうことにあったのです。

逆に言えば、エネルギー不足を解消することで脳の老化の影響を和らげることができるということになります。

このようにFTL1というタンパク質の役割と、それが脳の老化に与えるメカニズムを明らかにした今回の研究は、老化を根本から理解し、その対策を探る上で非常に重要な成果といえるでしょう。

老いた脳に希望を与える鍵分子

今回の研究は、FTL1というタンパク質が脳の老化を進める重要な原因であることを明らかにした、非常に注目すべき成果です。

これまで脳が老化する仕組みについては、「年を取ると自然に脳が衰える」とぼんやりとしたイメージしかありませんでしたが、FTL1という具体的な「老化スイッチ」を特定したことで、老化を科学的にコントロールできる可能性が浮かび上がってきたのです。

実際にこの研究では、FTL1の量を抑えるだけで、老齢マウスの脳機能が改善され、記憶力やシナプスの活動が回復するという非常に明確な結果が示されています。

これは単に脳の老化を遅らせるだけでなく、失われかけていた機能を部分的に取り戻すことができることを意味しています。

FTL1はもともと細胞の中で鉄を安全に蓄えるために必要な役割を果たしており、鉄は私たちの体にとって絶対に欠かせない重要な元素です。

しかし、鉄が過剰になると、金属が錆びるように細胞にダメージを与えてしまうことがあります。

これが深刻になると、「フェロトーシス」という細胞の死につながることも知られていますが、今回のマウス実験では、FTL1を増やしたり減らしたりしても、こうした深刻なダメージや細胞死が起きる兆候はありませんでした。

つまり、FTL1の変化は細胞が死ぬような病的な老化とは違い、神経細胞が生きたまま働きが弱くなる「通常の老化」に近いことが示唆されています。

このことから、FTL1が脳の老化に与える影響は、比較的安全な範囲で制御できる可能性があり、慎重に検証を続けていく価値があると考えられます。

このように老化そのものに根本的に働きかけて脳機能を回復できるという点が、従来の研究と比較して大きな進歩だと言えるでしょう。

もう一つ注目すべきポイントとして、FTL1が脳の老化を進める理由には、神経細胞のエネルギー不足が深く関係していることが挙げられます。

エネルギー代謝と老化との関連性については近年特に注目されており、脳が老化すると神経細胞がエネルギーを十分に作れなくなってしまうことが指摘されています。

今回の研究では、FTL1が多くなると神経細胞のエネルギー産生が低下し、逆に「NADH」というエネルギーの産生を助ける物質を投与すると、その影響を和らげることができました。

実は、動物を使ったこれまでの研究でも、NADHやその関連物質を使って脳のエネルギー産生を助けると、老化による認知機能の低下を改善できる可能性が指摘されています。

コラム:NADHってなに?脳のガソリン添加剤?

私たちの体は、食べたごはんやパン、呼吸で取り入れた酸素などを材料にして、細胞の中でエネルギーを作り出しています。このエネルギーは「ATP(アデノシン三リン酸)」という物質の形で保存されていて、体を動かしたり、脳で考えたりするために使われています。でも、ATPを作るためには、その前に「エネルギーのもと」になる補助的な物質が必要です。そこで登場するのが、NADH(ナディーエイチ)という物質です。NADHは、ビタミンB₃の仲間から作られる「補酵素(ほこうそ)」で、エネルギー工場であるミトコンドリアに「燃料を渡す役目」をしています。いわば、細胞内でのガソリンの添加剤のような存在です。このNADHがうまく働いていると、細胞はたくさんのATPを作り出し、元気よく活動できます。ところが、年を取ったり病気になったりすると、このNADHの働きが弱まってしまい、エネルギー不足で細胞の元気がなくなってしまうのです。今回の研究では、老化で弱った神経細胞にNADHを与えることで、もう一度エネルギーをしっかり作れるようにして、脳の働きを改善することができました。つまり、NADHは老化した脳に再び活力を与える「小さなエネルギー補助剤」として期待されているのです。

今回のFTL1の研究は、こうしたエネルギー代謝と脳の老化の関係をさらに裏付ける結果であり、エネルギー不足を解消するアプローチが老化への新しい対策になることを示しています。

一方で、FTL1というタンパク質自体は、実は人間においてもまったく無関係ではありません。

FTL1遺伝子に変異があると、「神経フェリチン症」と呼ばれる遺伝性の神経疾患が起こり、中高年以降に運動機能や認知機能に障害が現れることが知られています。

また、アルツハイマー病患者の脳脊髄液を調べると、FTL1が含まれるフェリチンというタンパク質の量が多いほど、症状が早く進行するという報告もあります。

これらのことから、FTL1や脳内の鉄代謝の異常は、老化だけでなく認知症などの病気にも深く関わっている可能性があります。

つまり、今回マウスで得られた研究成果は、私たち人間の脳老化や病気の理解にも役立つ重要な手がかりになるかもしれないのです。

最後に、この研究成果が将来どのような影響を持つかを考えてみましょう。

現代社会は超高齢化が進み、記憶力の低下や認知症といった老化に関わる問題がますます深刻になっています。

研究チームを率いたビジェーダ博士は、「私たちは、加齢による最悪の影響を和らげる可能性をますます目にするようになりました。老化の生物学に取り組む今は希望に満ちた時代です」と語っています。

もちろん、FTL1をヒトでコントロールするためにはまだ多くの研究が必要です。

この研究はマウスを対象とした基礎研究であり、人間の脳でもまったく同じことが起きるかどうかは慎重に検証していく必要があります。

それでもこのような具体的な老化因子を特定したことは、将来の新しい治療法につながる大きな一歩と言えるでしょう。

老化した脳も、適切なスイッチを操作すれば再び若々しい働きを取り戻せる──この研究は、そうした未来を実現するための希望となるかもしれません。

元論文

Targeting iron-associated protein Ftl1 in the brain of old mice improves age-related cognitive impairment

https://doi.org/10.1038/s43587-025-00940-z

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部