日本の北海道大学(北大)と韓国の釜山大学(PNU)となどの共同研究によって、酸素をまるで呼吸するように吸ったり吐いたりできる、新しいタイプの金属酸化物結晶が開発されました。

この結晶はストロンチウム(Sr)に加えて、鉄(Fe)とコバルト(Co)を組み合わせて作られています。

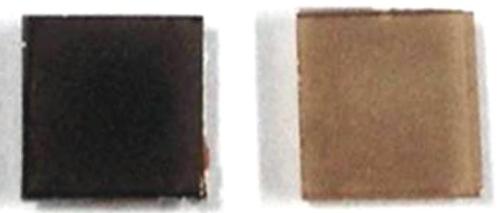

研究では結晶は酸素を放出すると色が薄くなり部分的に透明になり、酸素を再び吸収すると初めの状態に近い色に戻ることが示されています。

さらに、この酸素の出し入れを複数回繰り返しても結晶は壊れず安定であることが確認されています。

この「酸素を出し入れできる」結晶は、燃料電池や自動で明るさを調整する窓(スマートウィンドウ)など、未来の省エネルギー技術への応用が期待されています。

しかしこの結晶は、いったいどうして仕組みで酸素の出し入れを安定して繰り返すことができるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年8月15日に『Nature Communications』にて発表されました。

目次

- なぜ酸素の出入りが未来を変えるのか

- 結晶はどんな風に“呼吸”するのか

- 呼吸する結晶が変える未来

なぜ酸素の出入りが未来を変えるのか

今回の研究のカギとなるのは「金属酸化物」という物質です。

「金属酸化物」とは、金属と酸素が結びついてできた物質の総称で、たとえば身近なところでは鉄が酸素と結びついた「サビ」などがその仲間です。

でも、この金属酸化物はただのサビにとどまらない面白い性質を持っています。

実は、金属酸化物の中に含まれる酸素の量をわずかに増やしたり減らしたりするだけで、その物質の性質を劇的に変化させることができるのです。

では具体的に、どんなふうに酸素の量を変えるのでしょうか。

金属酸化物の中では、酸素の原子が規則正しく並んでいます。

その並びから酸素原子をいくつか抜いてあげると、「酸素欠損」という小さな「穴」が生まれます。

この穴の数や位置を調整すると、物質の電気の通り方や構造を自由自在に変えることができるのです。

たとえば、「燃料電池」という装置を例に見てみましょう。

燃料電池とは、水素と酸素を使って電気を作り出す装置のことです。

このとき、電池の内部では酸素がうまく材料の中を移動することがとても重要です。

金属酸化物は、この酸素の動きをコントロールする役目を果たしています。

つまり、酸素を自在に出し入れできる材料を使えば、燃料電池の性能がぐんとアップする可能性があるのです。

また、私たちが普段暮らす家の窓にも、この金属酸化物が役立つ可能性があります。

例えば「スマートウィンドウ」と呼ばれる、天候や気温によって自動的に光や熱の透過量を調整する窓があります。

こうした窓では、ガラスに使われる金属酸化物の中の酸素を調整することで、透け具合を自在に変えることができるのです。

夏には熱を遮り、冬には暖かな日光を取り入れることで、冷暖房にかかるエネルギーを大幅に節約できます。

ところが、今までの金属酸化物には大きな問題がありました。

これまで使われてきた材料は、酸素を抜き差しするために非常に高い温度が必要で、まるで真っ赤に熱した鉄を扱うような過酷な条件でなければうまく動きませんでした。

さらに、一度や二度酸素を出し入れしただけで構造が壊れ、ボロボロになってしまうという弱点もありました。

これでは、実際に日常生活で何度も繰り返し使うことは難しいですよね。

具体的に、これまでよく研究されてきたコバルト酸化物(SrCoO₂.₅)は、確かに酸素を放出する性質は強いものの、水素を含んだガスの中で熱すると簡単に崩れてしまいます。

一方で、鉄酸化物(SrFeO₂.₅)は一般的に広い範囲で酸素の量を調節することが可能ですが、今回の穏やかな還元条件(約400℃)では鉄はほとんど変化せず、主に構造を維持する役割を果たしました。

そこで今回の研究チームは、「じゃあ、二つを混ぜればお互いの弱点をカバーできるのでは?」と考えました。

酸素の出し入れが得意なコバルトと、構造が丈夫な鉄のいいところだけを組み合わせて、全く新しい金属酸化物を作ろうとしたのです。

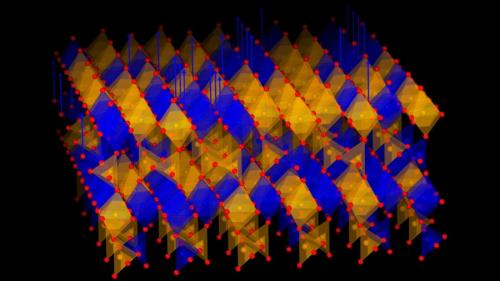

その結果できあがったのが、結晶の中心部分(Bサイト)に鉄とコバルトを1:1の比率で配置した特別な結晶『SrFe₀.₅Co₀.₅O₂.₅』です。

この結晶なら、コバルトの「酸素を貯めたり放出したりするタンク」の機能と、鉄の「構造をしっかり支える柱」の役割が同時に働いて、比較的穏やかな条件(約400℃、3%水素希釈ガス)で、複数回の酸素の出し入れが可能になるはず。

研究チームは、そんな新しい材料の可能性を確かめるために、実際の実験を行ったのです。

結晶はどんな風に“呼吸”するのか

研究チームはまず、新しく考案した特別な金属酸化物の薄い膜(薄膜)を作るところから実験を始めました。

この薄膜は「SrFe₀.₅Co₀.₅O₂.₅」という名前がついていて、ストロンチウム(Sr)に加え、鉄(Fe)とコバルト(Co)がちょうど1:1の割合で含まれています。

薄膜とは、紙よりずっと薄いフィルムのようなもので、研究ではこうした薄い膜を使って実験を行います。

次に研究チームは、この薄膜を水素を少しだけ含んだガス(還元ガス)で加熱する実験を行いました。

温度は約400℃に設定しました。

これは、金属酸化物の酸素を抜き取る実験としては比較的低い温度です(一般には酸素を抜き取るのにもっと高温が必要になることが多いのです)。

すると、薄膜の中で不思議な変化が起こりました。

まず注目すべきことに、薄膜は台となる基板の上に張り付いたまま、わずかに縦方向にふくらむように伸びました。

そして、この伸びによって元々あった結晶構造(原子の規則正しい並び方)が変化し、新しく安定した構造へと姿を変えたことがX線回折という方法で確認されました。

ここで特に重要なのが、「結晶構造が変わる際にコバルトだけが変化し、鉄はほぼそのままだった」という点です。

具体的には、加熱によって酸素が薄膜の外へ抜け出すとき、薄膜中のコバルト原子だけが酸素を放出する働きをし、還元(酸素を失うこと)されました。

このとき、コバルト原子の状態は詳しい分析で、エネルギーが約1.65 eVだけ下がり、原子の電気的な性質(原子価)が約2.91+から2+に変化していることがわかりました。

一方で、鉄はこのような変化はほとんど起こらず、薄膜の構造を支える役割に徹していました。

つまり、この結晶は、酸素を貯めたり放出したりする「タンクの役割をするコバルト」と、薄膜の構造を支える「柱の役割をする鉄」が見事に役割分担した、一種のチームプレーの結果としてできているのです。

実際、この結晶の見た目は酸素の量によってはっきり変化します。

薄膜に酸素が十分に満ちている状態では、薄膜は濃い茶色(暗い色)をしています。

ところが、加熱して酸素を外に逃がしてあげると、薄膜はまるで曇りが晴れたかのように色が薄くなり、部分的に透明になります(バンドギャップという光を通す特性が2.47 eVから3.04 eVへと変化しました)。

その後、再び酸素を加えると、色や構造は元の状態に近いところまで戻りますが、完全に元通りになるわけではありません。

このように、「酸素を吐き出すと透明になり、吸い込むと色が濃くなる」という、まるで呼吸をしているかのような変化が起こるのです。

こうした透明度の変化は、薄膜の中で酸素の抜き差しが目に見える形で起こっている証拠でもあります。

さらに研究チームは、この薄膜が「酸素を出し入れするサイクル」を何回も繰り返せるかどうかを確かめるために追加の実験を行いました。

つまり、一度酸素を抜いて透明にした薄膜に、再び酸素を戻して元の色と構造に戻るかどうかをチェックしたのです。

結果は成功でした。

酸素を抜いては戻し、抜いては戻しを繰り返しても、薄膜の構造や色は元の状態に近いところまで戻ることを確認しました。

ただし、完全に元の状態に戻ることはありませんでした(理想的な完全酸化状態には戻らない)。

また、この「酸素の出し入れ」がうまく行えるのは、比較的低い温度(400℃前後)でのみということも同時にわかりました。

もし加熱温度を600℃以上にまで上げてしまうと、薄膜の結晶構造は乱れてしまい、酸素を戻しても元の状態には戻れなくなります。

これは高すぎる温度では結晶の中の規則正しい構造が保てず、崩れてしまうためです。

そのため、あくまで穏やかな条件下で安定して酸素の出し入れを繰り返せることが、この研究成果の特筆すべき点なのです。

研究チームはさらに細かな分析も行い、薄膜の中で酸素の移動にともなって「還元前の構造」→「酸素が抜けた還元後の構造」→「酸素が再び入って戻った構造」の3つの状態がはっきり存在し、その間を何度も安定して行き来できることを確認しました。

こうして研究チームは、「酸素を出し入れする結晶」が現実に可能であることを、目に見える形で証明したのです。

呼吸する結晶が変える未来

今回の研究で特に重要なポイントは、「比較的低い温度で安定して酸素を出し入れできる新しいタイプの結晶」が実現したことです。

実は、これまで研究されてきたペロブスカイト酸化物と呼ばれる材料の多くは、酸素を出したり入れたりするために高温や高圧などの過酷な条件が必要でした。

簡単に言えば、これまでの材料は「圧力鍋」のような厳しい環境の中でないとうまく酸素の移動ができませんでした。

しかし、今回作られた結晶(SrFe₀.₅Co₀.₅O₂.₅)は約400℃という、この分野の中では比較的低い温度で酸素の出し入れを安定して行えるようになったのです。

さらに今回の研究が新しいのは、「コバルトだけを選んで酸素を抜き取り、特定の場所(四面体サイト)に小さな穴を開けることで、これまでにはなかった結晶構造を作り出した」という点です。

通常、物質から酸素を取り除くと、構造が弱くなって壊れやすくなります。

しかし今回の結晶では、酸素を抜き取る役割のコバルトと、構造を支える鉄がそれぞれうまく役割を分担しているので、壊れずに何度も酸素の出し入れができました。

研究者たちは「リアルタイムで自らを調整するスマート材料の実現に向けた大きな一歩です」と述べています。

では、このような性質を持った結晶が実用化されると、私たちの生活にどのような影響を与えるでしょうか?

まず、燃料電池への応用が考えられます。

燃料電池とは、水素と酸素から電気を作る装置で、次世代の環境にやさしい発電方法として期待されています。

燃料電池の性能を良くするには、酸素が材料の中をスムーズに動くことが大切です。

今回の結晶は酸素の量を雰囲気や温度の調整によって段階的に変えることができる可能性があるため、将来的には燃料電池の性能を大きく向上させるかもしれません。

ただし、この研究はまだ材料の段階であり、実際の燃料電池に使えるようになるにはさらなる研究が必要です。

もう一つの期待できる応用は、家やビルの窓などに使われる「スマートウィンドウ」です。

スマートウィンドウとは、気温や天候に応じてガラスの透明さや熱の通り方を自動で調整できる窓のことです。

今回の結晶は酸素の出し入れによって透明度が部分的に変わるため、夏は熱をあまり通さないようにして室内を涼しく保ち、冬は逆に太陽の光をたっぷり取り入れて暖房の効率を高めることができるかもしれません。

このような窓が実現すれば、冷暖房にかかるエネルギーを節約できるため、環境に優しい社会の実現にもつながります。

今回発見された「酸素を自在に出し入れできる結晶」は、単なる科学的な興味深い発見を超えて、将来の私たちの暮らしや環境問題を改善するための重要な鍵になる可能性を秘めています。

研究者たちは、このユニークな性質をもつ新材料が今後さらに研究され、新たなエネルギー技術や省エネルギー技術の開発につながることを強く期待しています。

参考文献

Scientists Discover a New Crystal That Breathes Oxygen

https://www.global.hokudai.ac.jp/news/23220

元論文

Selective reduction in epitaxial SrFe0.5Co0.5O2.5 and its reversibility

https://doi.org/10.1038/s41467-025-62612-1

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部