南国の言語はよく響き、北国の言語は控えめに響く――そんなイメージはないでしょうか。

実はこのステレオタイプ、科学的に裏付けられるかもしれません。

中国の南開大学(NKU)とドイツのキール大学(Kiel University)を中心とする国際共同研究チームがの研究によって、温暖な地域で話される言語ほど音がよく響き(ソノリティが高く)、寒冷な地域の言語ほど控えめな響き(ソノリティが低い)になる傾向が明確に示されたのです。

では、なぜ気温が言語の響きに関係するのでしょうか?

研究内容の詳細は『PNAS Nexus』にて発表されました。

目次

- 言語は気候の影響を受けない?100年間続いた常識への挑戦

- 9179言語を分析して分かった『気温と声』の意外な関係

- 言葉の響きをデザインするのは気候だった

言語は気候の影響を受けない?100年間続いた常識への挑戦

暖かい国に旅行に行くと、現地の言葉が伸びやかに響いて聞こえることはありませんか?

逆に寒い国では、言葉がぎゅっと詰まって聞こえることもあるかもしれません。

言語がこうした地域ごとの気候と関係しているのではないか、という直感的な疑問は昔から人々の興味を引いてきました。

でも、言語の研究では長い間、環境が言葉の音そのものに影響を与えることはないと考えられていました。

20世紀初頭、言語学者エドワード・サピアは「言語の音の仕組みは環境からほとんど影響を受けない」と述べました。

その後、チョムスキーの生成文法が広まったことで、「言語の基本的な構造は人間に生まれつき備わったものであり、環境による影響はごく限られている」という考え方が定着しました。

つまり、長い間、言語は独立した閉じられたシステムだと信じられてきたのです。

ところが近年、この考え方に疑問を投げかける研究が次々と現れ始めています。

例えば高地では空気が薄く、肺の圧力を使った独特な破裂音(エジェクティブ音)がよく使われることが報告されています。

また、降水量や湿度の低さが母音の比率に影響を与える可能性が指摘されており、乾燥地域ほど母音が減ってソノリティが低くなる傾向が別の研究で報告されています。

こうした例からも、人間の言語の音が環境に影響される可能性が徐々に認識されるようになってきました。

その中でも、最近特に注目されたのが、「気温」と「言語の響きやすさ(ソノリティ)」の関係です。

これまでにも、小規模な研究で「暖かい地域の言語ほど響きやすくなる傾向がある」と指摘されていましたが、調査された言語数が100程度と少なく、十分な根拠にはなっていませんでした。

そこで今回、ドイツ・キール大学の言語学者ソーレン・ヴィヒマン博士らの国際チームは、より大規模で包括的な調査によってこの仮説を検証しようと考えたのです。

もし気温が言語の響きに本当に関係しているなら、それは世界中の多くの言語で一貫して現れるはずです。

果たして、この仮説は正しいのでしょうか?

9179言語を分析して分かった『気温と声』の意外な関係

果たして、この仮説は正しいのでしょうか?

答えを得るため研究者たちはまず、音が伝わる仕組みと空気の性質との関係を改めて調べました。

私たちが言葉を発すると、その声は空気の中を音波として伝わりますが、この音波は空気の性質によって伝わり方が大きく変化します。

例えば冷たく乾燥した空気では、私たちの声帯(声を出すために振動する器官)の表面が乾燥してしまい、振動がスムーズに起こりにくくなります。

すると、声帯を振動させて出す母音や鼻音などの響きの豊かな音(有声音)を長くきれいに保つことが難しくなります。

それに対して暖かい空気の場合は、高い音域(高周波数)の音をよく吸収します。

そのため、摩擦音や破擦音と呼ばれる「シュー」「シャッ」といった高い周波数を多く含む子音(無声音)が伝わりにくく、結果として「ア」「オ」など低く響く母音や、響きの豊かな鼻音などのほうがはっきりと遠くまで届きやすくなるのです。

寒冷地で暮らす人は、冷たく乾燥した空気を吸い込むのを避けるため、口を大きく開けずに話すことが多く、そのため言葉が詰まった印象になります。

一方で暖かい地域の人々は口を広く開けて発声できるため、自然と響きの豊かな母音を多用した言語になる傾向があると考えられます。

このように、音の響きやすさや遠くまで届く度合いを言語学では「ソノリティ」と呼んでいますが、研究者たちは「暖かい地域ほどソノリティの高い(響きの豊かな)言語が多く、寒冷地では逆に子音を多く含むソノリティの低い言語が多くなるのではないか」という予測を立てました。

そして、この予測を検証するため、ヴィヒマン博士ら国際研究チームは、世界規模で言語の響きと気温の関係を調べるという前例のない挑戦を始めました。

研究チームは世界各地の9,179種類にも及ぶ言語データを収めた「ASJP(Automated Similarity Judgment Program)」と呼ばれる言語データベースを利用しました。

このデータベースには、世界中のほぼすべての地域において使われている約5,293の言語(ISOという国際規格で分類されている言語数)に加え、それらの方言や地域変種まで幅広く収録されています。

研究者たちはこのデータから、それぞれの言語における単語を構成する音素(音を区別する最小単位)を調べ、それらの音素がどれだけ響きやすいかを数値化して平均した「平均ソノリティ指数(Mean Sonority Index, MSI)」という値を計算しました。

このMSIは直感的に言うと、母音の多い単語ほど響きがよく、子音ばかりが続く単語は響きが弱くなる、というようなことを数値で表した指標です。

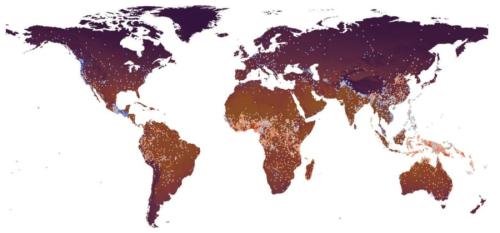

このMSIを各言語ごとに世界地図に当てはめ、その地域の年間平均気温との関連性を詳しく調べました。

その結果、予想をはるかに超えて明確なパターンが現れました。

赤道に近い暖かな地域ほど、そこで話される言語のMSI値(響きやすさ)は明らかに高かったのです。

特にオセアニア地域(ポリネシアなどの南太平洋の島々)やアフリカの言語はMSIが非常に高く、母音を多く含む豊かで響きやすい発音の特徴が目立ちました。

逆にMSIが最も低い地域は、カナダのブリティッシュコロンビア州からアメリカのワシントン州付近にまたがる北米北西海岸に位置する、サリッシュ語族という先住民の言語でした。

この地域の言語は子音が連続して並ぶ単語が多く、響きが少なく、詰まったような発音が特徴的でした。

一方、中央アメリカや東南アジアの一部の地域では、「暑い地域にも関わらず、MSIが低い」という例外的な結果もありました。

しかし研究チームは、「いくつかの例外はあるものの、全体としては世界的にみて、平均気温が高い地域の言語ほど響きが豊かでソノリティが高いという明確な相関関係を見いだした」と述べています。

実際に統計的な分析でも、年間の平均気温が高くなるにつれて、言語のソノリティも明らかに高くなることが確認されました。

それでは、こうした世界的な傾向があるにも関わらず、一部の地域では例外が生じるのはなぜでしょうか?

研究チームはこの問題をより詳細に調べるため、同じ言語ファミリー(言語の系統的なグループ)内で比較を行いました。

その結果、言語ファミリー内では、寒冷地と温暖地の言語を比較しても響きの差がはっきりと現れないケースが多いことがわかりました。

例えば、インド・ヨーロッパ語族やシナ・チベット語族などのように、共通の祖先をもつ言語群では、気候が異なる地域に分布していても、響きの特徴があまり変化していないことがしばしば見られました。

研究チームは、これは言語が気候に適応して音が変化するには非常に長い時間が必要なため、短期間の気候変化や移動だけでは言語音が変化しにくいからだと考えました。

つまり、響きの変化が明らかに現れるには数百年から数千年もの時間が必要であり、これらの地域ではそのような時間がまだ経過していない可能性があるというのです。

こうした例外の地域では、過去の環境で形成された言語の特徴がそのまま残されているのかもしれません。

一見シンプルな気温と言語の関係ですが、その背後には長い時間と複雑な歴史が絡み合っているようです。

では、なぜ言語が気温に適応して響きを変えるには、これほど長い年月がかかるのでしょうか?

言葉の響きをデザインするのは気候だった

今回の研究によって、「気温が人間の話す言語の響き方(ソノリティ)に影響を及ぼしている可能性がある」という、これまでの言語学では考えられてこなかった興味深い新たな視点が示されました。

従来、言語学の世界では、「言語の構造や音の響きは、その言語が話される土地の環境にはほとんど影響されない」と信じられていました。

「言語の基本的な仕組みは人間に生まれつき備わったものであり、環境による変化は少ない」というのが、長い間、多くの研究者が支持してきた見解です。

しかし今回の研究結果は、こうした伝統的な考え方に対して強力な再検討を促すものとなりました。

今回の研究で示されたのは、「人間が環境に意識的に適応しようとして言語を変えるのではなく、環境が言語そのものをゆっくりと変化させている可能性がある」ということです。

人々は数百年や数千年という長い時間をかけて環境に慣れていきますが、その間に少しずつ、本人たちも気づかないうちに使う言葉の音や響きまでも変化している可能性があるのです。

このことは単に言語学の視点にとどまらず、人類の歴史や文化の研究においても重要な新しい洞察を提供します。

研究チームによると、気温とソノリティの関係が言語に顕著に現れるまでには非常に長い年月(数百年から数千年)が必要だそうです。

つまり、私たちが今話している言語の音の響きには、私たちの祖先が暮らしていた土地の気候が刻まれている可能性があるということになります。

研究者はこれを「言語が環境にゆっくり適応する過程で、言語自体に昔の環境の痕跡が残される可能性がある」と表現しています。

ということは、現在の私たちが話す言語を詳しく分析すれば、私たちの遠い祖先がどんな環境で生活していたかを探る手がかりになるかもしれません。

例えば、現在は寒冷地にある地域で、妙に響きが豊かな言語が話されているとしたら、その言語の祖先が元々は温暖な土地で発達した可能性を示しているのかもしれません。

こうした視点は、人類の移住の歴史や失われた過去の環境を、言語を通じて探るという新たな可能性を生み出します。

このように考えると、私たちが普段何気なく話している言葉の中に、遥か昔の人々が生きてきた環境の記録が隠されているかもしれないというロマンチックな仮説も現実味を帯びてきます。

たとえば日本語を例に考えてみると、母音を中心とした開音節が多いため、響きが比較的豊かな言語である可能性があります。

一方でロシア語やドイツ語など、子音が連続する単語が多い言語は、響きが抑えられソノリティが低くなるかもしれません(ただし本研究では具体的な個別言語の分析は行われていません)。

このように、響きの特徴から各言語の形成された環境を推測することは興味深い新たな研究領域となりそうです。

さらに今回の研究結果は、未来の言語についても考えさせるものです。

近年、世界中で地球温暖化により気温が上昇していますが、この気候変動が将来的に人間の言語に影響を与えることになるのでしょうか。

もし気温が上昇し続ければ、人類の言語はさらに響きが豊かなものへと変化していく可能性もあります。

とはいえ、こうした言語の変化が現実に起きるには何世紀、あるいは数千年もの長い年月がかかると考えられます。

そのため、私たち自身がそのような言語の変化を直接観察できる機会はないかもしれませんが、それでも言語が長期的に気候と密接に関連している可能性があるという考え方は、私たちに大きな驚きと興味をもたらします。

言語というものは、単なるコミュニケーションの道具を超えて、私たちが住む環境や歴史と深く結びついているのかもしれません。

そして今回の研究は、言語進化という視点から人類と環境の関係を捉え直す大きなきっかけを提供したと言えるでしょう。

元論文

Temperature shapes language sonority: Revalidation from a large dataset

https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad384

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部