2023年の夏、新型コロナウイルスのある変異株が、まるで「瞬間移動」したかのように、ほぼ同時期に世界各地で相次いで見つかりました。

その名はオミクロン株BA.2.86系統です。

感染力がさほど強くないにも関わらず、ほぼ同時期に遠く離れた国々でこの新型ウイルスが検出された現象に、科学者たちは首をかしげました。

筑波大学の研究チームはこの謎に対し、大胆な仮説を提示しています。

それは「ウイルスが実験室で培養され、不完全な梱包のまま世界各地に発送された結果、各地で同じウイルスが漏出・検出された可能性がある」というものです。

一見すると陰謀論めいたシナリオにも聞こえますが、実は綿密なデータ分析に基づく科学的な推論なのです。

本記事では、BA.2.86系統とは何者か、その出現に何が異常だったのか、そして研究者たちがどのような証拠から「実験室由来」の可能性にたどり着いたのかを、最新の研究内容に沿ってわかりやすく解説します。

研究内容の詳細は2025年7月15日に『JMA Journal』にて発表されました。

目次

- 感染力が弱いBA.2.86が世界同時に現れた本当の理由を探る

- 統計分析が示した『自然ではない拡散』

- 梱包されたウイルスが世界を移動し漏洩した可能性がある

感染力が弱いBA.2.86が世界同時に現れた本当の理由を探る

新型コロナウイルスが世界的に流行している間、人々の暮らしは大きく変わりました。

そして流行中にはさまざまなウイルスの変異株が登場し、その多くは感染力を高める方向に徐々に進化するものでした。

ところが、ある日突然、まるで階段を一気に何段も飛ばして上がるような、大きな変異ジャンプを示す株が現れることがあります。

オミクロン株がまさにそれで、特に2021年末に出現したオミクロン株BA.1系統は、スパイクタンパク質に約30個もの変異を一度に獲得し、世界中を瞬く間に席巻しました。

しかし、ここで一つの疑問が浮かびます。

「一体どうやって、短期間にこれほど多くの変異が生じたのだろうか?」と。

これまで研究者たちは、この問いに対していくつかの仮説を立ててきました。

ワクチン接種が広がり、人々がウイルスに対して免疫を持ち始めたため、ウイルスがその免疫から逃れようとして徐々に変異を重ねたという説が一つ。

また、免疫が弱い患者の体内でウイルスが長期間生き延び、その間に変異が蓄積されたという説もあります。

このほか、人間から動物に一度感染が広がり、そこでウイルスが変異を繰り返した後、再び人間に戻ってきたという説もありました。

ところが、これらの仮説にはそれぞれ課題がありました。

免疫の弱い患者の体内で起こる変異は、過去の観察からおよそ10個程度までであり、オミクロン株のように約30個もの変異が一気に蓄積するとは考えにくかったのです。

動物由来の説も魅力的でしたが、当初の新型コロナウイルス(武漢株)はマウスには感染しにくい性質があることが知られており、「そもそもマウスにどうやって感染したのか?」という根本的な疑問が未解決のままでした。

つまり、オミクロン株BA.1の起源をめぐる謎は、未だ明快な結論には至っていません。

そのような状況の中で、2023年の夏、再び科学者たちを驚かせる変異株が登場しました。

それがオミクロン株BA.2.86系統です。

BA.2.86は、その祖先株であるオミクロン株BA.2系統から突然約30個の変異を持って現れました。

変異の数だけを見れば、BA.1と似たような大きなジャンプです。

しかし、興味深いことにBA.2.86系統は、BA.1のように世界中で爆発的な流行を引き起こすことはありませんでした。

むしろBA.2.86自体の感染力はそれほど強くなく、その後にさらに変異を重ねた「JN.1系統」という新たな株が出現した後にようやく感染が広がった程度でした。

ここで研究者たちは新たな疑問に直面しました。

感染力が強くないBA.2.86系統が、なぜ地理的に遠く離れた複数の国で、ほぼ同時期に散発的に検出されたのか?

これは自然に起こり得る現象なのだろうか?

それとも何らかの人為的な要素が絡んでいるのだろうか?

この奇妙な拡散パターンを説明するためには、BA.2.86がいつ、どこで、どのように出現したのかを詳しく調べる必要があると考えました。

そこで筑波大学の研究チームは、このBA.2.86系統の起源を明らかにするため、ウイルスが検出された時期と場所、そして変異の特徴を詳しく調べることにしました。

統計分析が示した『自然ではない拡散』

感染力が強くないBA.2.86系統が、なぜ地理的に遠く離れた複数の国でほぼ同時期に散発的に検出されたのでしょうか?

この謎を解明するために、研究者たちはまず、世界各地でのBA.2.86系統の発生パターンを詳しく調べました。

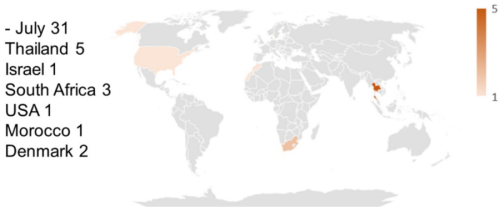

具体的には、国際的なウイルス遺伝子データベースであるGISAIDに登録されたBA.2.86系統とその派生型であるBA.2.86.1系統について、最初に検出された2023年7月から8月にかけてのサンプル情報を解析しました。

その結果、BA.2.86とBA.2.86.1系統は、北米やヨーロッパ、アジア、アフリカなど世界8地域のうち、南米を除く7つの地域でほぼ同じタイミングに検出されていることがわかりました。

これは非常に異例な広がり方で、他のウイルス変異株では通常、一つの地域を中心に流行が始まり、徐々に他地域へと広がっていくのが一般的です。

ところが今回、BA.2.86.1系統の最初の50のサンプルでは、7つもの地域に散らばっており、このように短期間で広範囲に拡散する確率は統計的にわずか2%程度(p=0.019)であることも判明しました。

つまり、自然に起こった感染の広がりとは考えにくく、通常とは異なる経路があった可能性が浮上しました。

次に研究者たちは、この変異株の遺伝子変異のパターン(専門的には「変異スペクトル」と呼ばれます)を詳しく調べました。

具体的には、BA.2.86系統の直接の祖先にあたるオミクロンBA.2系統のウイルスと、今回新たに現れたBA.2.86系統のウイルスの遺伝子配列を比較し、どのようなタイプの変異が起こっているのかを確認しました。

さらに、それを一般的な人間社会の感染で起きる変異や、免疫が弱った患者の体内でウイルスが免疫から逃れるために起こす変異パターンとも比較しました。

すると、BA.2.86系統で見られた遺伝子変異のパターンは、通常の人間同士の感染や免疫が弱い患者内での変異とはまったく異なり、統計的にも非常に珍しいものであることがわかりました(全ゲノム変異パターンでp=0.0073)。

これは、従来の仮説(ワクチン接種が進んだ社会での免疫逃避や免疫不全患者内での長期的な変異蓄積)では説明できない新しい証拠です。

では、動物に一度感染した後に変異が蓄積し、再び人に戻ってきた可能性はどうでしょうか?

動物と人間では、ウイルスが変異するパターンが異なるため、動物を介した場合、人由来のものとは明らかに異なる変異パターンが観察されます。

ところが、BA.2.86系統が持つ約30もの変異が、世界中の異なる地域の動物で偶然同じタイミングに同じように発生し、同時に人間に戻ってきたと考えるのは非常に非現実的なシナリオです。

また、BA.2.86系統そのものの感染力はそれほど高くなく、2023年7月31日時点で確認された検出例も世界で合計13件と極めて限られていました。

このBA.2.86系統は、その後さらにL455Sという新たな変異を獲得し「JN.1系統」となった後でようやく広がりを見せ始めました。

つまり、最初の段階で自然に短期間に広範囲へと拡散するには感染力が弱すぎたのです。

これらの事実から、研究者たちは自然な感染拡大や一般的な変異進化のプロセスでは、このBA.2.86系統の出現と世界への拡散を説明できないと考えました。

では、どのような仕組みがこの異例の現象を生み出したのでしょうか?

梱包されたウイルスが世界を移動し漏洩した可能性がある

今回の研究によって、「BA.2.86系統が自然な感染拡大や一般的な進化プロセスでは説明できない特殊な経緯で広がった可能性」が示されました。

これは非常に慎重な言い方をしていますが、簡単にいえば「通常ではありえない経路で、世界各地にほぼ同時期に広まった可能性がある」ということです。

ここから浮上してきた仮説は、大変興味深いものでした。

研究チームは、BA.2.86系統が、人間以外の動物や培養細胞の中で人工的に培養・継代された可能性を指摘しています。

さらに、その培養されたウイルスが研究目的で世界各地の研究機関へ輸送される途中に、梱包が不十分だったために漏れ出し、世界の様々な地域で散発的に検出される事態が生じたかもしれないというシナリオを提示しています。

もしこれが事実だとすれば、イメージとしては「ウイルスを詰め込んだ箱が、飛行機やトラックで世界中を移動し、予期しない場所で中身がこぼれ落ちた」と言えるような、驚くべき事態が起きていた可能性があるのです。

もちろん、これはまだ一つの可能性にすぎません。

しかし、この仮説が従来の説と大きく異なる点は、感染力がそれほど強くないBA.2.86が、短期間で世界中の複数の地域に出現したことを合理的に説明できることです。

従来の説(免疫逃避説や動物起源説)では、このような奇妙な広がりを完全には説明できませんでした。

研究チームは慎重に、「BA.2.86の起源を最終的に決定するにはさらなる調査が必要だ」と述べています。

このような控えめな表現からも、研究者が今回の結果を客観的なデータに基づいて注意深く提示していることが伝わります。

近年、新型コロナウイルスの最初の型(武漢株)の起源が研究所からの流出だったのではないか、という説が注目を集めています。

この説は以前から陰謀論としてインターネット上で話題になることが多かったのですが、現在では米国政府をはじめ複数の国の公的機関がその可能性を公式に認めるまでになっています。

ただし、今回のBA.2.86系統を含む後続の新たな変異株については、まだどの公的機関からも公式な見解は示されていません。

つまり、現在のところはあくまで武漢株のみに関する話であり、それ以降に登場した変異株については議論の余地があるということです。

もし、今後の調査によって今回のBA.2.86系統も研究所由来であると確認されれば、これは非常に重大な事態となります。

なぜなら、それは現在の世界的なウイルス研究の管理体制や安全対策が非常に不十分であることを示してしまうからです。

今回の研究は、こうした「最悪のシナリオ」の可能性に警鐘を鳴らす役割も果たしているのです。

実際、研究者らは病原体の感染力や毒性を人為的に高めるような「機能獲得研究」の一時停止や、各国の研究施設間のルールの統一、違反を監視する国際的な仕組みづくりが必要だと提言しています。

これまではSF映画や小説のような話だと感じられていたかもしれませんが、科学的なデータに裏付けられた今、決して無視できる話ではなくなっています。

今回のBA.2.86系統に関する研究は、ウイルスがどのようにして世界に広がり、どのように変異していくのかという謎に対し、科学の目をより一層鋭くして向き合っていく必要があることを、私たちに強く印象付けた研究といえるでしょう。

元論文

Anomalous Spike Mutations and Sporadic Global Detection of the SARS-CoV-2 BA.2.86 Lineage

https://www.jmaj.jp/detail.php?id=10.31662%2Fjmaj.2025-0118

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部