塩キャラメル、みたらし団子、鶏肉の照り焼き、筑前煮等々……

私たちの周りには甘じょっぱくて魅力的なものがたくさんあります。

けれども実は、その「甘じょっぱさ」が健康にとっての思わぬ罠となっているかもしれません。

京都府立医科大学とハウス食品グループの研究チームは、「甘味が加わることで塩味の不快感(忌避反応)が和らぎ、塩分を過剰に摂取しやすくなる」という驚くべき味覚のメカニズムを発見しました。

とくに慢性腎臓病(CKD)患者において、その傾向は顕著に現れており、注意が必要です。

この研究成果は、2025年7月7日、英国の科学誌『Scientific Reports』に掲載されました。

目次

- 人の「高濃度塩味を避ける傾向」を弱める要素とは?

- 甘味が加わることで塩辛さの感覚が鈍ると判明

人の「高濃度塩味を避ける傾向」を弱める要素とは?

近年の高齢化にともない、慢性腎臓病(CKD)や心不全といった臓器不全を抱える患者が増加しています。

これらの病気において、共通して重要視されるのが「塩分制限」です。

高血圧はCKDや心疾患の重大なリスク因子であり、世界保健機関(WHO)をはじめ、各種の医療ガイドラインでは、CKD患者の塩分摂取は1日5g〜6g未満が推奨されています。

そして哺乳類にはもともと命を守るための感覚が備わっています。

例えば、「甘味を好み、強い塩味や苦味に対しては本能的に忌避反応を示す」という性質があります。

甘味はエネルギー源として重要な糖分を意味するため、積極的に摂取されやすく、逆に高濃度の塩味や苦味は「体に悪いもの」として避けるべき信号として認識されているのです。

確かに私たちは、適度な塩分が含まれた「味噌汁を飲む」時に美味しく感じますが、高濃度の塩分が含まれた「海水を飲む」と吐き出したくなります。

ところが現代の食生活では、この本能的な忌避反応がうまく働かなくなる場面があります。

その理由のひとつに、「塩分に対する感度の低下」、特にCKD患者での「塩味への忌避反応の鈍化」が指摘されてきました。

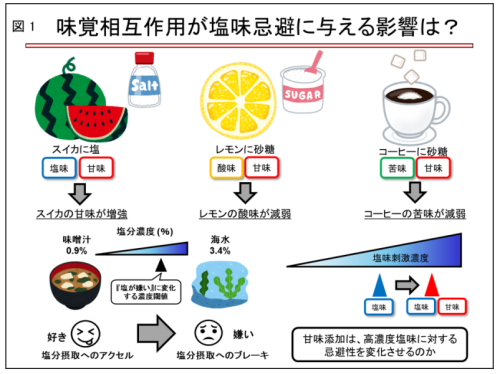

またこれには、「味覚相互作用」と呼ばれる現象が関わっているかもしれません。

味覚相互作用とは、異なる味が同時に存在することで、それぞれの味の感じ方が変わるというものです。

例えば、スイカに塩をかけたり、コーヒーに砂糖を加えたりすることで、それぞれの味が引き立つように感じられるのも、その一例です。

そして現実の食事では塩味だけでなく、甘味・酸味・苦味・うま味といったさまざまな味覚が複合して現れます。

特に「甘じょっぱい」料理のように、甘味と塩味が同時に口に入るケースは多くあります。

このとき、味覚はどのように感じ取られ、どんな相互作用が起きているのでしょうか?

そこで今回の研究では、「甘味を加えると塩味に対する忌避反応がどう変わるか」、さらに「酸味や苦味に対しても同様の効果があるのか」について検証することが目的とされました。

研究チームはおよそ100名の健常者と66名のCKD患者を対象に、濾紙に塩味(NaCl)、酸味(クエン酸)、苦味(キニーネ)、甘味(ショ糖)を染み込ませた味覚テストを実施。

それぞれの味に対して「どの濃度から嫌だと感じるか(忌避反応閾値)」を測定しました。

さらに、それぞれの塩味・酸味・苦味に対して、80%ショ糖水を等量混合した試薬を用いて、甘味添加の影響も調べました。

甘味が加わることで塩辛さの感覚が鈍ると判明

まず注目すべきは、健常者における変化です。

5%濃度の食塩水に対して「不快だ」と答えた人は32%いましたが、甘味を加えるとその割合は17%に減少。

同様に、10%濃度では45%から25%へと忌避反応が減少しました。

つまり、甘味が加わることで塩辛さの感覚が鈍るという現象が明確に示されたのです。

この効果は、CKD患者においてさらに顕著でした。

10%食塩水に対する忌避反応は、甘味なしでは15.2%が「不快」と答えましたが、甘味を加えるとわずか3.0%に。

20%濃度では、21.2%から7.6%へと大きく減少しました。

CKD患者はもともと塩味の認知感度が低いため、甘味が塩味の不快感を和らげることで、高濃度の塩分でも気づきにくくなるのです。

これは、彼らが無意識に塩分過剰摂取に陥る要因のひとつかもしれません。

一方、酸味については健常者ではやや忌避反応が減少したものの、CKD患者では効果が見られませんでした。

これは、CKD患者が酸味自体を感じにくくなっているためと推察されます。

苦味に関しては、甘味を加えてもほとんど変化はなく、依然として強い忌避反応が持続しました。

これは苦味が毒物のサインとして本能的に避ける味であるため、味覚の相互作用による影響を受けにくいのかもしれません。

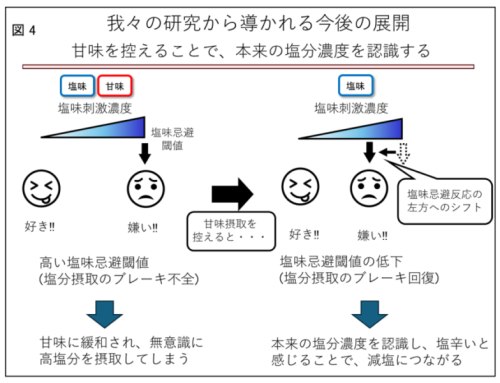

この研究から得られた重要な教訓は、「減塩を目指すなら、単に塩を減らすだけでなく、甘味の摂取にも注意を払うべき」という点です。

特に「甘じょっぱい」味付け、たとえば市販の照り焼き弁当や甘酢だれ、加工食品、お菓子などは、塩分の「隠れた増加要因」になり得ます。

甘味を控えれば、塩味の感受性が回復し、「これはちょっと塩辛すぎる」と気づく感覚も戻ってくるかもしれません。

本研究は、食品企業と大学が協力して実施した産学連携の好例でもあり、将来的には「減塩をサポートする調味料の開発」など、実用的な応用にもつながる可能性があります。

「塩分のとりすぎ」を気にしている皆さん、甘じょっぱい味には気をつけてくださいね。

参考文献

【論文掲載】食塩摂取の新たな盲点:甘味が塩辛さの感覚を鈍らせる-慢性腎臓病患者の味覚変化に加え、甘じょっぱい食品が塩分摂取量に与える影響を解明-

https://www.kpu-m.ac.jp/doc/news/2025/20250716-press1.html

元論文

The addition of sweetness reduces aversion to high salt concentrations in patients with chronic kidney disease

https://doi.org/10.1038/s41598-025-09602-x

ライター

矢黒尚人: ロボットやドローンといった未来技術に強い関心あり。材料工学の観点から新しい可能性を探ることが好きです。趣味は筋トレで、日々のトレーニングを通じて心身のバランスを整えています。

編集者

ナゾロジー 編集部