長寿を祝う席でよく用いられる『鶴は千年、亀は万年』ということわざがあります。

この言葉通りツルやカメは本当に長寿の動物です。

しかし、カメにおいては『長寿なだけでなく、老化もほとんどしていない』という驚くべき真実が、近年の研究で明らかになってきました。

今回はそんなカメのアンチエイジングの秘密に迫ります。

目次

- カメの形態学的な特徴

- カメの生態

- カメはどのくらい長寿で、どのくらい老化しないのか?

- なぜカメは老化しないのか?

カメの形態学的な特徴

種類が多用な爬虫類の中でも、カメはかなり早期の約2億年前に出現されたとされています。

『太古昔の生物』『恐竜の図鑑』などで、『アーケロン』という生物を見たことのある人は多いでしょうが、ここからはカメがかなり古い時代から現代と同じ姿かたちを獲得していた事実が伺えます。

カメの基本的な身体の構造は、他の四肢動物と似通っていますが、一つだけ大きく逸脱した構造があります。それが、『甲羅』です。

全身が甲羅に覆われ、前方から顔、後方から尾を出している動物はカメだけです。あの甲羅は、一体どのように出来ているのでしょうか?

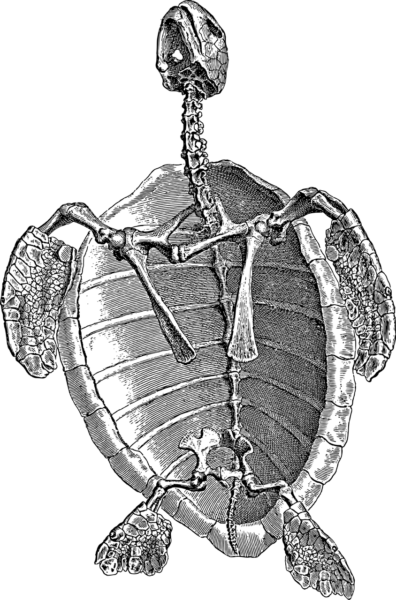

スーパーマリオのノコノコは踏むと甲羅を脱がせることができるため、『甲羅の中に、カメという生き物が入っている』というイメージを持つ人もいるかもしれません。しかしカメの骨格を見ると、そうではないことが分かります。

まずカメの身体では、脊椎骨、肩胛骨、肋骨、胸骨などが全て密着して成り立っています。

では、甲羅はどのように構成されているかと言うと、肋骨が変化した『骨甲板』と鱗が変化した『角質甲板』で構成されています。

甲羅の真ん中には脊椎骨が通っており、甲羅も歴とした身体の一部なのです。

甲羅の形は、陸棲種だとドーム状になっている種が多く、海棲種は水の抵抗を減らすため平らな形になっています。浦島太郎は、龍宮城に行くためにウミガメに乗ったようですが、きっと乗り心地は良かったでしょう。

つまり甲羅はほぼ骨であるため、カルシウムから出来ています。カルシウムの吸収にはビタミンD3が必要ですが、ビタミンD3の生成には紫外線が必要です。

カメはよく日光浴をしているイメージがないでしょうか? 飼育下でも紫外線ランプが必要ですが、それらはカメの健康を維持するために必要なことなのです。

カメの生態

カメの種類は陸棲種、水棲種、水陸両用棲種と幅広く、大きさにおいても2~10cmのミシシッピニオイガメ、約200cm(2m)にもなるオサガメなど幅広い種が存在します。

陸棲のカメは水辺で生活をすることが多く、草を食べますが、水棲のカメは、陸棲のカメに比べると肉を食べることが多くなっています。

爬虫類であるため、全てのカメは肺呼吸ですが、水棲種は肛門のような場所にあたる「総排出腔」でもガス交換を行えるため、長時間水面に顔を出さないこともあるようです。

また、陸棲種、水棲種共にほとんどのカメは冬眠をします。カメは変温動物であるため、体温が外気温の影響を受けます。

つまり冬場は体温が低くなるため、体温を維持して、代謝を促進することも難しい状況です。よって、無駄なエネルギーを使わないように冬眠するのです。

日照時間の少ない冬場に、落葉樹が葉緑体を作らずに、茶色い葉を落葉させるのと同じイメージです。

実はこのような『無駄なエネルギーを使わない仕組み』がカメの長寿や老化防止の原因になっている可能性があります。

カメはどのくらい長寿で、どのくらい老化しないのか?

全ての種を平均すると、カメの平均寿命は約100歳と言われています。これは、脊椎動物の中では最も長寿の記録です。長寿であることから、中国では縁起の良い動物として扱われています。

南太平洋のセントヘレナ島で飼育されている『ジョナサン』というゾウガメは、2020年になんと190歳になりました。気軽な気持ちでゾウガメをペットにしてしまったら、私達は最後までお世話が出来ないかもしれませんね。

このように長寿なカメですが、『長寿なだけでなく、老化もしてないのではないか?』と疑われ、老化速度の研究がされています。

まずは、人間の年齢別死亡率について、このような調査結果が出ています。アメリカ社会保障局の調査によると、アメリカに住む50歳の男性が翌年に死亡する確率は約0.5%ですが、80歳になると約6.0%に、100歳になると約35%に増加します。

つまり『人間もカメと同じくらい長寿だが、加齢と共に死亡率も上昇していく』ということです。

加齢と共に死亡率が高くなるということは、加齢に伴い免疫系や骨が衰えていき、老化していることの裏付けでもあるため、ごく自然な調査結果です。

一方でカメについての加齢と死亡率の関係の研究は、南デンマーク大学のリタ・デ・シルバ氏によって行われました。彼は、52種のカメについて調査を行いました。

その結果、調査した種のうちギリシャリクガメやアルダブラゾウガメを含む約75%もの種において、加齢による死亡率の上昇はほぼ見られませんでした。5歳のカメであっても、50歳のカメであっても、死亡率は等しかったのです。

つまり、『カメは、加齢と共に肉体が老化していくわけではない』ということです。

なぜカメは老化しないのか?

では、なぜこのようにカメの老化速度は遅いのでしょうか?

一つは、カメは変温動物であるためと考えられています。変温動物は、外気温に合わせて体温も変化します。つまり、体温を維持するためにエネルギーを費やす必要がないため、細胞の修復にエネルギーを向けることができるのです。

また、変温動物は代謝が低いことが知られます。特に冬場だと外気温に合わせて体温も低くなりますが、そうすると代謝も低くなります。そのため、無駄なエネルギーを使わないよう、冬眠をして無駄なエネルギー消費を避けているのです。

実際に、変温動物と恒温動物の老化速度を比較した研究があります。全ての変温動物の老化速度が低いわけではありませんでしたが、カメにおいては特に老化速度が遅いという結果になっています。

ペンシルベニア州立大学のデイビッド・ミラー氏による研究では『暑い地域では、爬虫類の老化速度は速く、両生類の老化速度は遅かった』『性的成熟が遅い動物は長寿で老化速度が遅く、性的成熟が早い動物は短命で老化速度が速い』という結果も出ています。これらの結果の理由は明らかになっておらず、未だ考察が続いているようです。

では、数ある変温動物の中でも、なぜ特にカメだけが際立って長寿なのでしょうか?

それは『他の動物に比べ、カメは死亡率が低く、長寿になりやすいため』と考えられています。キツネに襲われたカメと、キツネに襲われたウサギを想像してみて下さい。どちらが捕食されやすく、死亡率が高いでしょうか?

答えは、ウザギでしょう。カメは硬い甲羅に守られているため、外敵からの捕食率が低いのです。

ちなみに、飼育下における動物が長寿であること、家に住むようになった人間が長寿になったことも、他の研究の結果で明らかになっています。

例えば、ペットの猫は、自由に外出させるよりも、家の中に閉じ込めていた方が死亡率が低くなります。これは、家の中に閉じ込めていた方が、外敵に襲われる確率や病気になる確率、食べ物に困る確率が低くなるためです。

さいごに

老化防止のためには『細胞が他のことにエネルギーを使わず、老化防止のためにエネルギーを使える環境を作ること』、長寿のためには『捕食者など、外敵要因による死亡率を低くすること』が重要なようです。

このことから、もし長寿を目指すなら『色々なことを頑張らない』『家という甲羅から出ない』ことが有効なのかもしれません。

ただ、カメは長寿と引き換えにかなり自由な動きを制限されてしまった印象があります。

いたずらに長寿を目指すより、経験豊かな人生を楽しむ方がずっと大切なことなのかもしれません。

参考文献

Scientists find species that don’t seem to age. What does it mean for humans?, Stephanie Pappas

https://www.livescience.com/turtles-dont-age

How Slow Can You Go?, Hannah Thomas

https://www.the-scientist.com/news-opinion/how-slow-can-you-go-70163

元論文

Diverse aging rates in ectothermic tetrapods provide insights for the evolution of aging and longevity, BETH A. REINKE

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm0151

ライター

山﨑 実香: 山﨑 実香(やまざき みか) 1991年 東京都 日野市生まれ。 東京大学 大学院 農学生命科学研究科 修士課程 修了後、大手学習塾が運営する科学実験教室の教室長などを務める。 その後、専門である生物学を中心に科学の解説記事を執筆するサイエンスライター、大学職員、フリースクール理科実験講師などとして活動。 歌うことが好きで、運動が苦手。 HP https://mikayamazaki.crayonsite.com/

編集者

ナゾロジー 編集部