2020年度のデビューを控え、いよいよ走行試験が始まった東海道新幹線の次世代車両N700S。普通車を含む全席にコンセントが設置されたり、車内テロップがLCDディスプレイとなって大型化されたりといった目に見える変化があるだけでなく、安全性や快適性においても従来の車両から更なるレベルアップを遂げている。こうした進化に大きく貢献した「秘密基地」が、愛知県の森の中にあるのをご存じだろうか。

愛知県小牧市のはずれ、約73ヘクタールの広大な敷地に研究棟と3つの実験棟が並ぶ。小牧研究施設と呼ばれるこの場所が、JR東海の技術開発の拠点だ。2002年に開設された同施設では、安全・安定輸送確保を追い求めるための研究開発が日々行われている。先般、同施設内の大型試験装置がメディアに公開された。

乗り心地、車窓風景、音まで再現

N700Sのグリーン車には、車体の揺れを打ち消す力を発生させることによって乗り心地を向上させる「フルアクティブ制振制御装置」が東海道新幹線で初めて搭載された。この装置の開発を支えたのが、新幹線の走行時の動きを再現できる「車両運動総合シミュレータ」だ。輪切りの新幹線が宙に浮いたような形状で、実際に乗り込んでみると内部は実際のN700系車内と瓜二つ。車窓風景が3DCGIで再現され、スピーカーからは環境音が流れて臨場感がある。

取材では「フルアクティブ制振制御装置」と従来の「セミアクティブ制振制御装置」それぞれによる、走行時の制振効果の違いを体験。「フルアクティブ――」では従来の「セミアクティブ――」に比べ、横揺れが軽減がされているように感じた。「セミアクティブ――」再現時は手に持ったメモ帳に書く文字が時折乱れたが、「フルアクティブ――」再現時は支障なく文字を書くことができた。

このシミュレータでは、6軸の油圧装置など3種類の駆動装置によって車体振動を再現している。横方向に伸びるレールはリニアモータ式の駆動装置で、全長28メートル。実際の車両が曲線を通過する際の横方向への加速度を模擬できる。その再現度は、本物の新幹線に乗車しているのかと錯覚してしまうほどだった。この振動のデータは、実車の走行中に計測したデータを用いているそうだ。

本線上ではできない実験を試験装置で

続いて紹介されたのは「車両走行試験装置」。レールに相当する部分を輪にした「軌条輪」に車輪を乗せ、回転させて実験を行う。時速約350キロメートルまでの走行試験が可能で、空気力やレール表面の凹凸などによる揺れを再現することで、実際の車両の走行状態を確認できる。

この装置では車両のさまざまな部品の耐久性を測定したり、台車部品の耐久限度まで走行させて不具合に至る前兆をとらえたりと、本線上ではできない試験を行っている。その結果、N700Sの台車は溶接の改良などによって信頼性が向上しただけでなく、1台車あたり75キログラムの軽量化に成功。走行時の騒音も低減されているという。

秒速97.2メートルの風で実験

くさび型の吸音材に囲まれたこの場所は「低騒音風洞」。鉄道事業者としてはJR東海が国内で初めて導入したという。この装置は、全長72メートルの風路計測室内の台の上に車両の模型などを置き、そこに風を当てて騒音や空気抵抗を測定できるというもの。最速で秒速97.2メートル(時速350キロメートル)の風を発生させることができる。

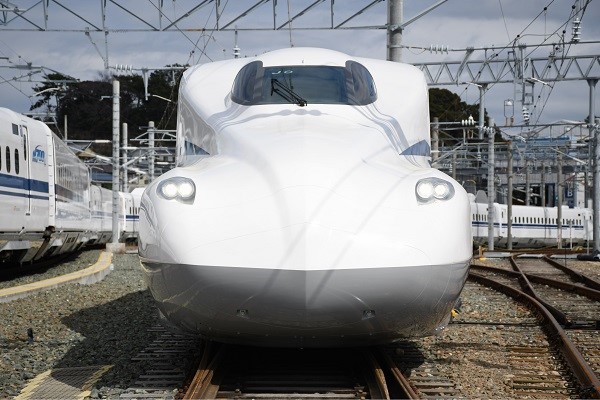

左右両サイドにエッジを立てた「デュアルスプリームウィング形」と呼ばれるN700Sの先頭形状形状も、この風洞試験での研究成果の一つ。「デュアルスプリームウィング形」は走行風を整流することで、騒音低減などの環境性能向上が図られている。また、最後尾車両においては揺れの原因となる空気の流れ(剥離渦)の発生を抑えることができ、走行抵抗の低減や乗り心地の向上が期待できるそうだ。

N700Sはデータと理論解析の結晶

鉄道の研究開発のプロセスは、「フィールドにおける現象の把握」、「コンピュータによる理論解析とシミュレーション」、「試験装置による検証」の3つの繰り返しだという。小牧研究施設には今回紹介したもの以外にも多くの試験装置があり、それらで得られたデータを実車にフィードバックして、より安全・快適な車両へのブラッシュアップを進めている。同施設の担当者は「車両や地上設備などのデータや現場と向き合うこと」、「理論解析をしっかりやっていくこと」が技術開発の大切なポイントだと話す。これまではN700系の量産先行車X0編成が本線上で試験走行を繰り返して現場の様々なデータを収集しているが、「今度はこれをN700Sの確認試験車に引き継いでいくことになる」という。さらに、「鉄道の現象は複雑。できるだけリアルサイズの試験装置で実証しながら、構築した理論や解析が正しいかを確かめていく」と説明し、大型試験装置で実験を繰り返しながら集めた要素が結実した車両がN700Sだと話した。

■関連記事

東海道新幹線の新型「N700S」完成 車内を初公開