トロっとした食感がおいしい半熟のゆでたまご。ちょっと長めにゆでると黄身が固まりきってしまい、理想の半熟具合にならなかった……なんて失敗をしたことはありませんか?そこでベストなゆで時間が何分なのか、実験してみました!おいしいゆでたまごを作るコツとともに紹介します。

ゆでたまご作りの基本

そのまま食べてもおいしいし、お料理に添えて一緒に食べるのも嬉しいゆでたまご。理想の半熟具合を作るには、どうしたら良いのでしょうか?まずはゆでたまご作りの基本から知っていきましょう。

冷水からゆでる?沸騰した後にゆでる?

たまごをゆでる時、火にかける前にお鍋に入れていますか?それとも沸騰した後に入れていますか?どちらの方法も間違いではありませんが、それぞれにメリットとデメリットがあります。

冷水からゆでるメリット・デメリット

- メリット:ひび割れにくい。

- デメリット:好みの半熟具合の調整が難しい。

たまごはお湯との温度差によりひびが入ってしまいます。冷水からゆでる場合は、だんだんとたまごの温度があがっていくため、ひび割れてしまうことが少なく、きれいなゆでたまごを作りやすくなります。

しかし、鍋の大きさや水の量によって温度が上がるまでの時間が変わってくるので、好みの半熟具合を作るには少し慣れが必要です。

沸騰した後にゆでるメリット・デメリット

- メリット:好みの固さに仕上げやすい。

- デメリット:ひび割れることがある。

一方、沸騰したお湯に入れる場合は、温度と時間が比較的一定に保てるので、好みの固さに仕上げやすいでしょう。しかし前述のように温度差により、たまごのひび割れが起こるかもしれないというデメリットがあります。

卵は常温に戻す?戻さない?

たまごを冷蔵庫から出してそのままゆでる方法と、常温に戻してからゆでる方法の2パターンがあります。どちらの方法でも作れますが、それぞれのメリット・デメリットは次の通りです。

常温に戻してからゆでるメリット・デメリット

- メリット:加熱時間が短くてすむ。ひび割れにくい。

- デメリット:すぐに作りたい場合は不便。戻し時間によって加熱時間が変わる。

ゆで始める時にたまごを常温に戻しておくと、加熱時間が短くてすみます。また温度差でのひび割れも起きにくくなる良い点も。しかし、事前にたまごを常温に戻して多く必要があるので「今すぐに作りたい」という時に不便であること、戻し具合によってゆで時間が多少変わってしまうことが、デメリットとしてあげられます。

冷蔵庫から出したてをゆでるメリット・デメリット

- メリット:すぐに料理に取りかかれる。加熱時間が変わりにくい。

- デメリット:ひび割れることがある。

冷蔵庫から出したての冷たいたまごは、ひび割れの心配はありますが、すぐ料理に取りかかれるというメリットがあります。また温度が常に同じ程度だと思われるので、好みのゆで加減にするための時間が読みやすいのも良いところです。

ゆでたまご作りで失敗しないためには?

思い立ったらすぐ調理にとりかかれて、好みの半熟具合を調整しやすいおすすめの方法は、冷蔵庫から取り出してすぐのたまごを、沸騰したお湯でゆでるというもの。ただし、失敗しないためにいくつか気をつけたいポイントがあります。

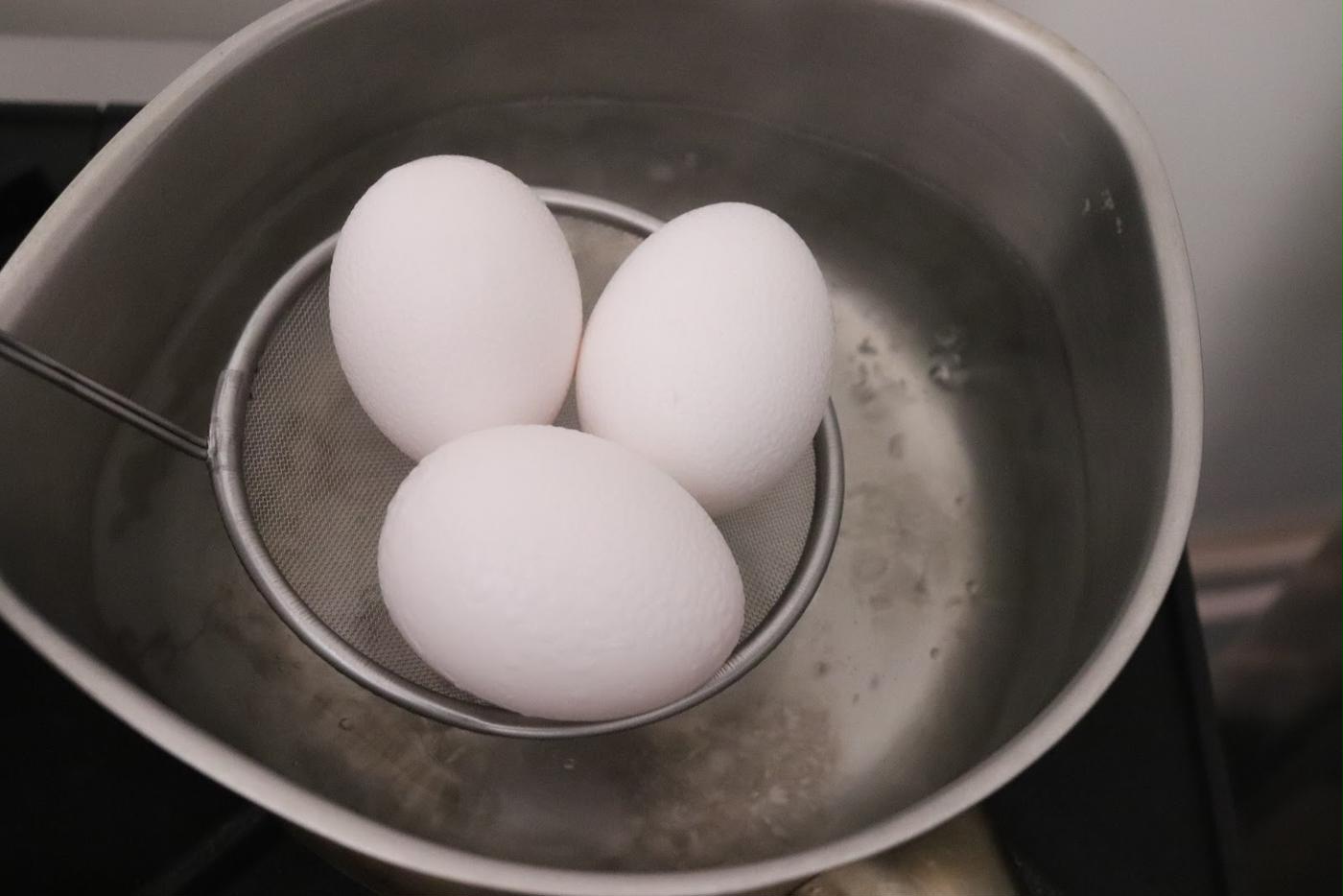

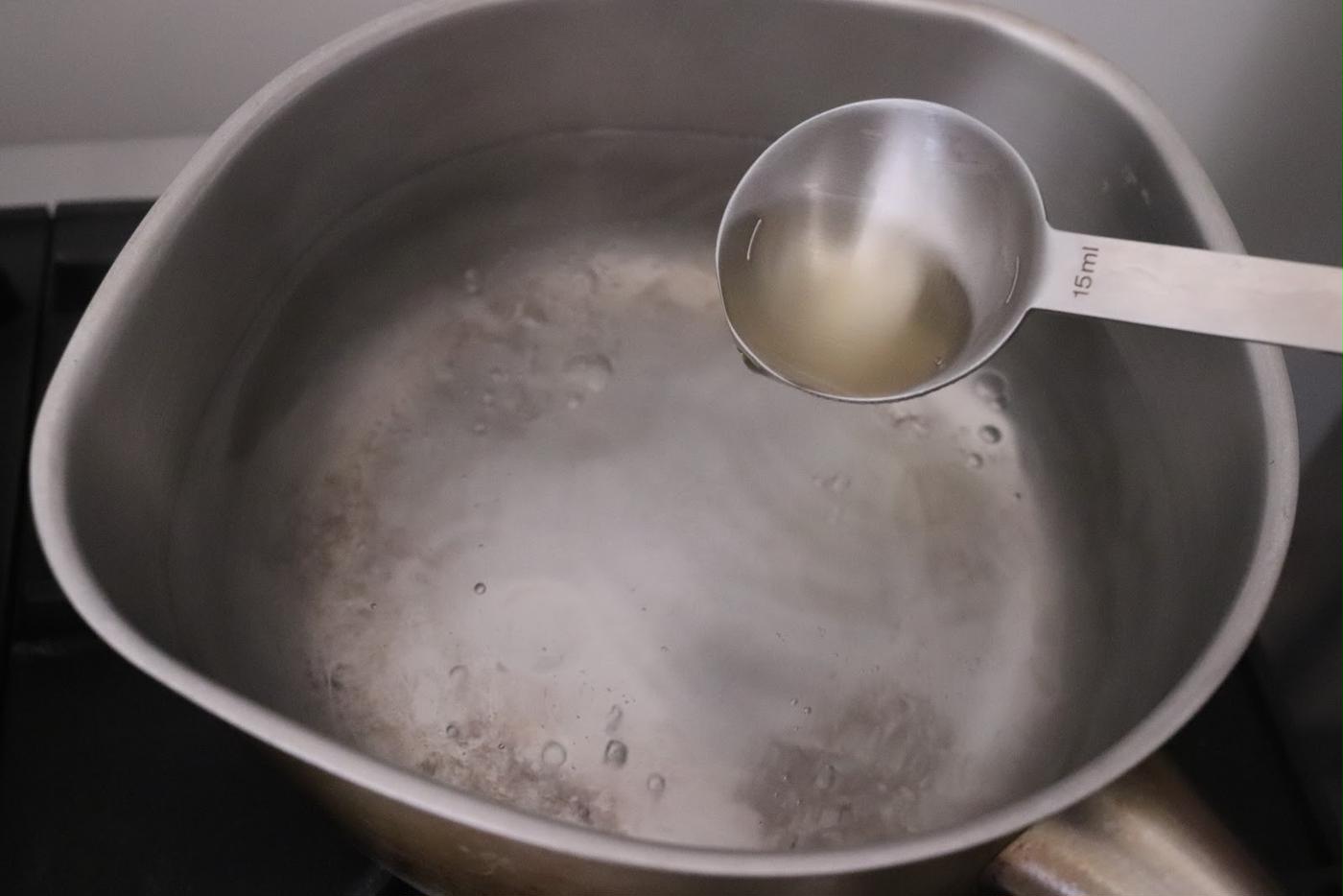

失敗しないコツ①:たまごはお玉や網を使ってそっと鍋に入れる

沸騰したお湯に手でたまごを入れると、どうしてもポンと落として鍋底にたまごが当たり、ひびが入りやすくなります。お玉や網を使い、たまごが当たらないように、そっとお鍋に入れましょう。

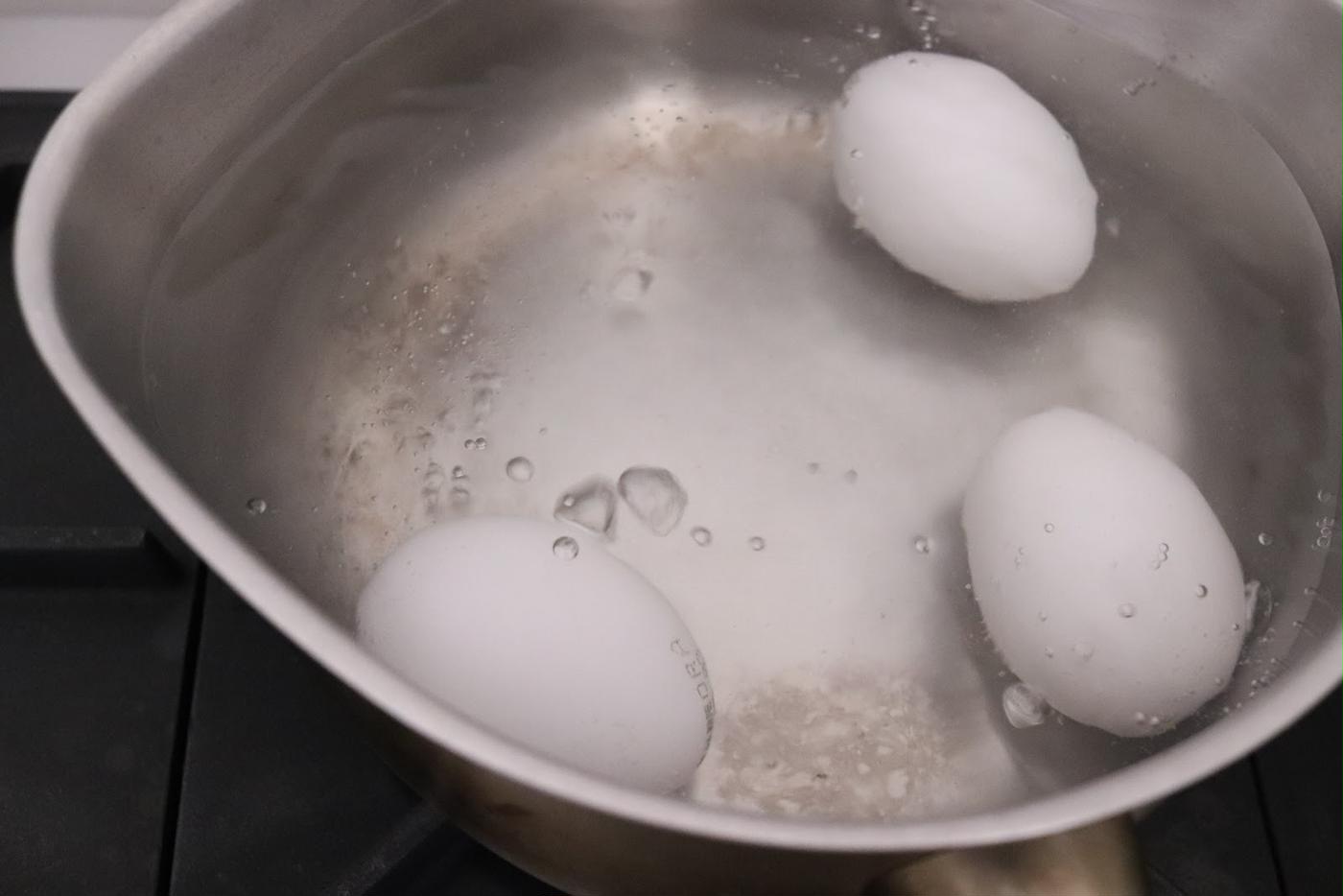

失敗しないコツ②:たまごを入れたらお湯を沸騰させすぎない。

はじめはブクブクと沸騰させたお湯の中にたまごを入れますが、ゆでている最中は、ふつふつと小さな沸騰が起こるくらいの火加減で。たまごを入れた後もブクブクと沸騰する強い火加減にしていると、たまごがお鍋の中でぶつかり、ひび割れの原因になります。

失敗しないコツ③:ゆで上がったらすぐに冷水につける。

規定の時間をゆでたら、すぐに冷水につけましょう。すぐに冷ますことで、余熱でさらに加熱されるのを防ぎ、殻も剥きやすくなります。

豆知識「お湯にお酢を入れると、ひび割れても卵白が固まりやすい」

ゆでるお湯に大さじ1杯程度のお酢を入れておくと、もしたまごにひびが入ってしまっても卵白がすぐに固まるため、流れ出てしまうのを防ぐことができます。

ひび割れが不安な場合は、あらかじめお酢をいれておきましょう。

ゆでたまごの半熟具合、何分がベストか試してみよう!

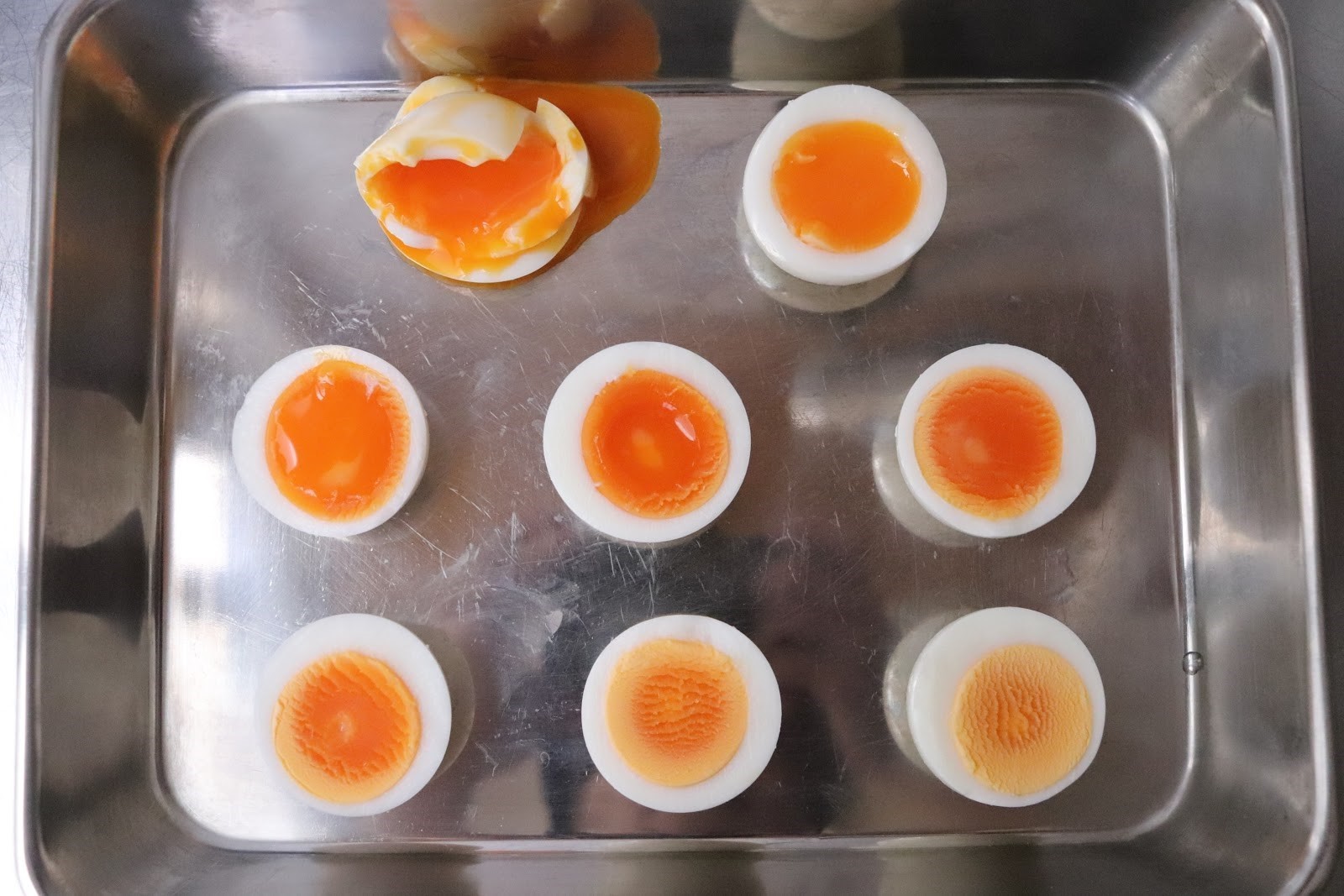

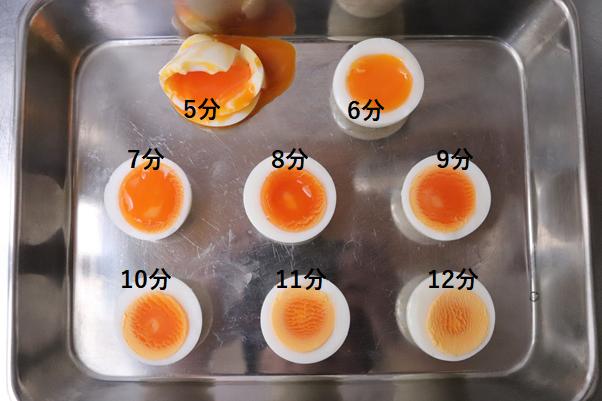

さてここからは、好みの半熟具合に仕上げるためのゆで時間を紹介します。今回は沸騰したお湯に冷蔵庫から取り出してすぐのたまごを入れ、ゆで時間の違いを比較しました。

ゆでる時間は、5分から1分刻みで12分まで。8種類のゆで時間をそれぞれ試してみました!

※卵はMサイズを使用しています

沸騰後5分

殻を剥くためにたまごにひびを入れると、白身が割れてしまうほどゆるい仕上がりです。白身は何とか固まっていますが、一部にまだとろりとした部分があります。

黄身は少し温まった程度で、とろりと流れ出るやわらかさ。ゆでたまごというには少し加熱時間が短すぎるようです。

沸騰後6分

5分、6分のものに比べるとかなり殻が剥きやすくなりました。黄身の外側が少し加熱されて固まり、中は少し火が入って、ねっとりとした食感に。まだとろりと流れ出る程度の固さです。

沸騰後8分

白身がしっかりしてきて、殻も剥きやすくなりました。黄身も中心部はまだかなり半熟ですが、加熱されている部分が多くなってきて流れ出るほどではなくなりました。

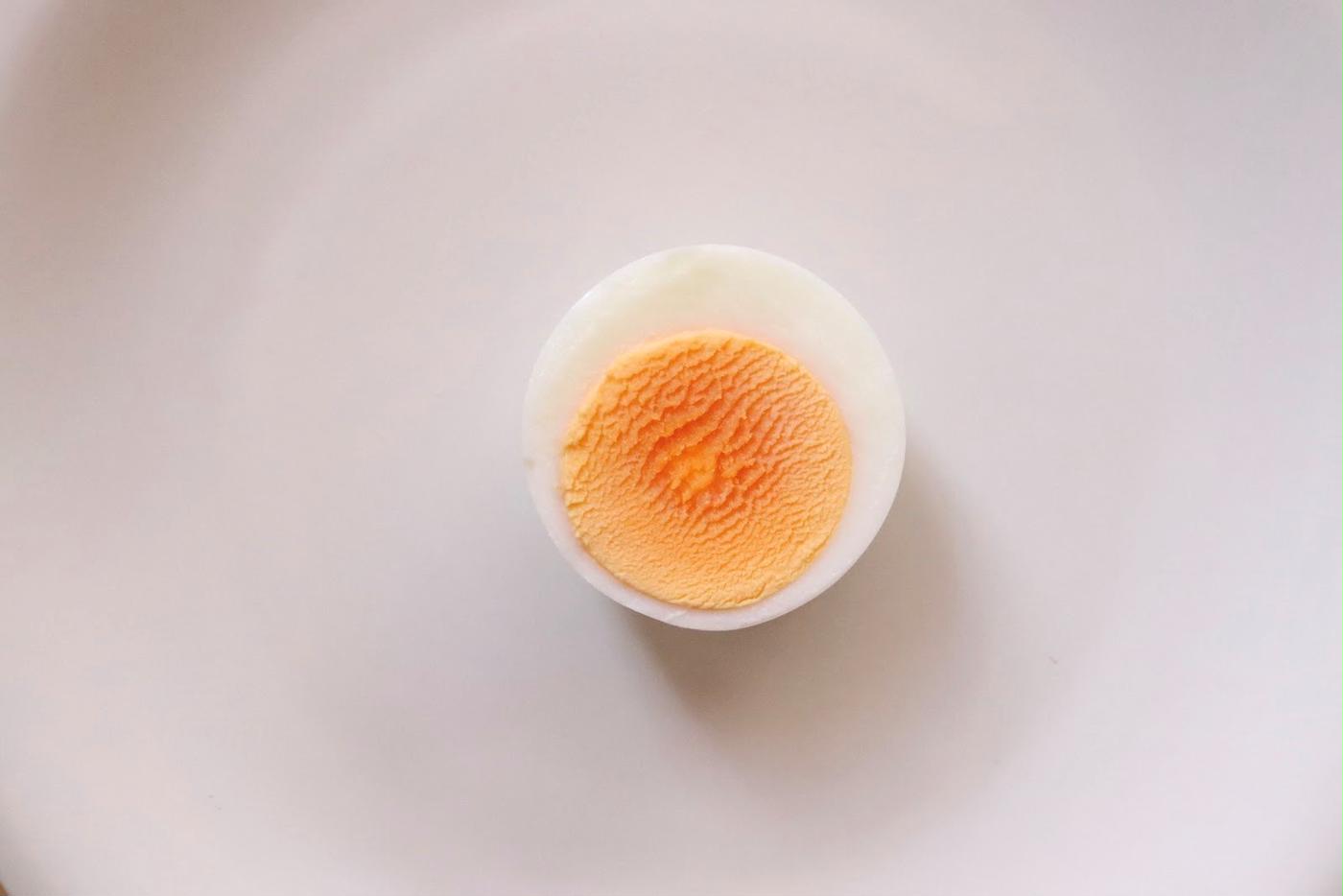

沸騰後9分

全体的に黄身の加熱が進み、中心部は半熟とはいえないほどの固さになってきましたが、まだオレンジ色の部分が多くしっとりとしています。白身はしっかり固まっています。

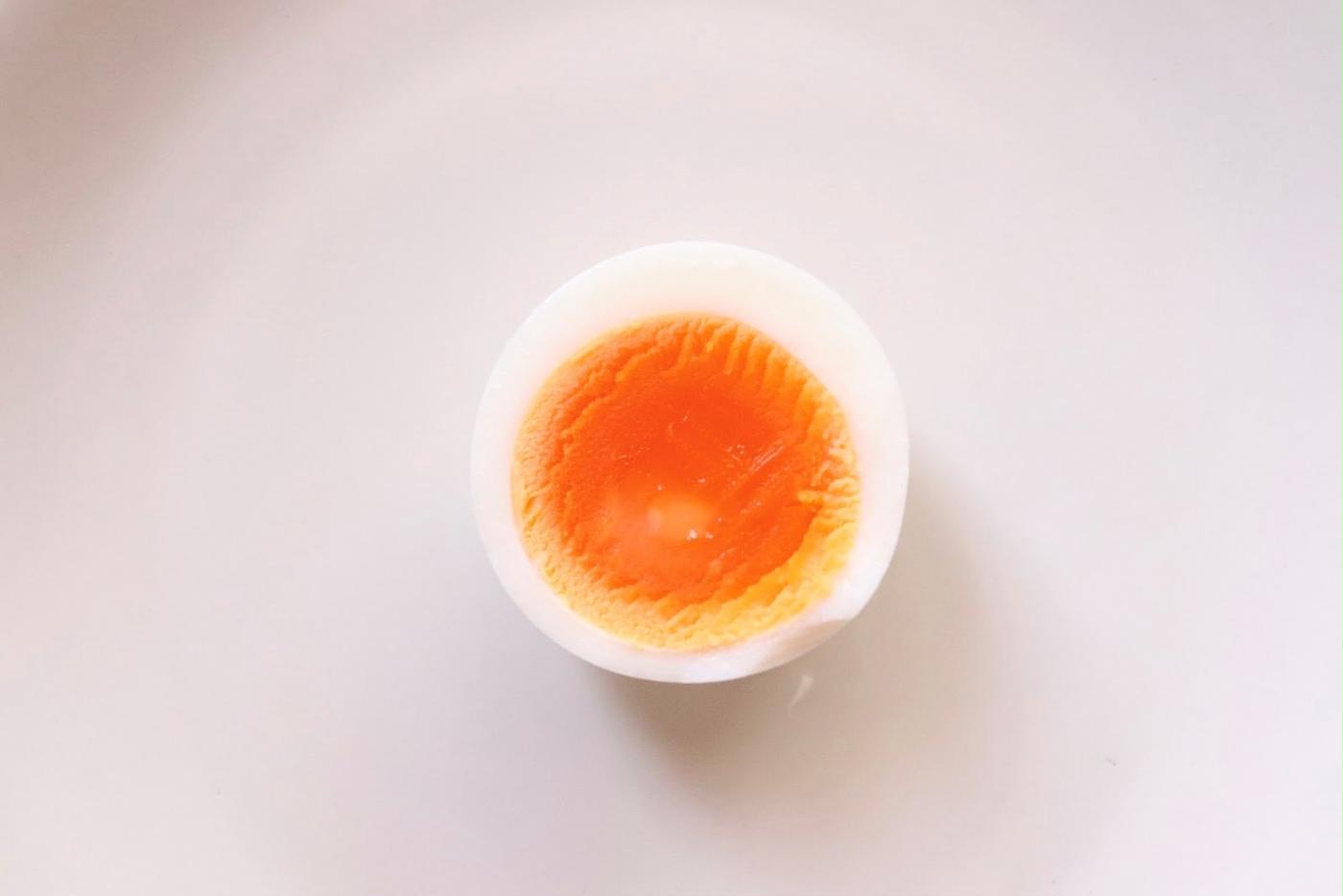

沸騰後10分

白身が少しぷりっとした食感になってきて、黄身も加熱されている部分が多くなってきました。まだオレンジ色の部分は多く残っています。

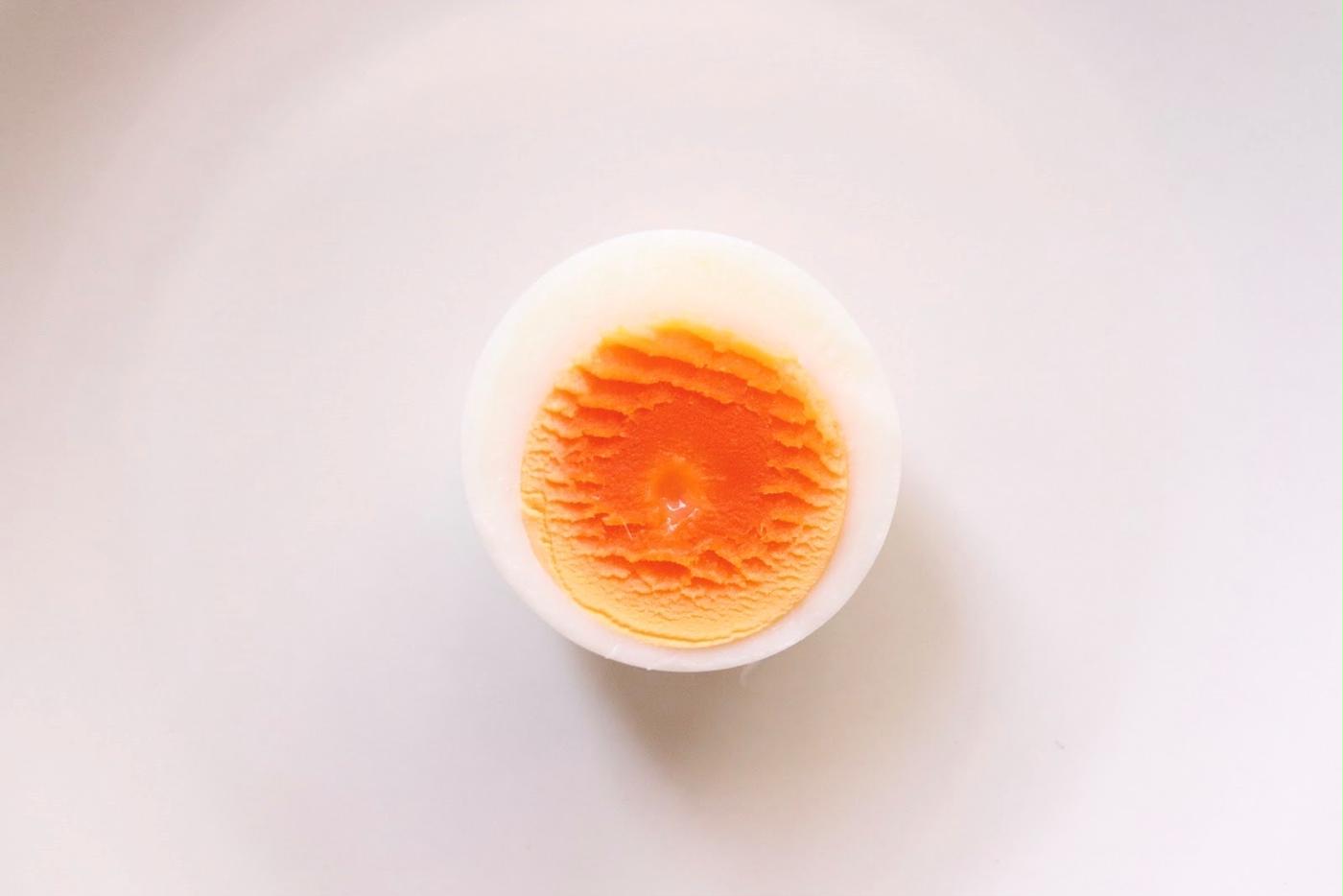

沸騰後11分

全体的にかなり火が入ってきました。黄身の大部分に火が入り、オレンジ色から黄色に変わっています。パサつきは感じられず、全体にしっとりとした食感です。

沸騰後12分

白身部分は歯ごたえが増し、黄身部分もほとんどしっかりと火が入っています。黄身の外側部分は少しパサつきが感じられるようになってきています。“かたゆで”と呼べるゆで加減です。

結論

今回の条件で比較した場合、「半熟のゆでたまご」といえそうなのは、7分~8分あたりのものでした。7分だと、とろりと流れ出るくらいの固さ、8分だとぎりぎり流れ出ないくらいの固さです。

なお今回はMサイズのたまごを使用しましたが、大きさによって多少時間が変わるので注意してくださいね。

また、お鍋のサイズも重要です。沸騰したお湯にたまごを入れた際、お鍋が小さい、つまりお湯の量が少ないと沸騰が落ち着いてしまいます。沸騰が小さく続くぐらいお湯の量が入る鍋を選べば、たまごの個数に関係なく、同様の時間を目安に作ることができますよ!

電子レンジでゆでたまごを作るのは危険!

お湯でゆでるのが面倒だからと電子レンジでゆでたまごを作ろうとすると、たまごが内側から温められて膨張し、殻を破って爆発をする恐れがあり大変危険です。

最近ではアルミホイルを使い、電子レンジでゆでたまごを作っている人もいますが、電子レンジでアルミホイルを使用すると火災の危険があります。事故に繋がる可能性があるので絶対に避けましょう。

おまけ:温泉たまごの作り方

ゆでたまごと並んで人気の高い温泉たまご。温泉たまごは白身と黄身の固まる温度の差を利用して作ります。80℃を越えると白身も完全に固まってしまうので、黄身が固まる70℃程度の温度を保ってじっくり加熱すると、とろりとした温泉たまごを作ることができます。

おうちで作る場合は保温性の高い厚手のお鍋やスープジャーなどにお湯を入れ、たまごを入れて79℃を超えない温度になるよう調整しましょう。

お湯に入れて10分程度(たまごの大きさや室温によって多少前後します)経ったら冷水に取り、しっかりと冷やすと温泉たまごが完成しますよ。

ゆでたまごのゆで時間は、たった1分の差でだいぶ状態が変わってきます。失敗しにくい方法のポイントを押さえて、お好みの半熟具合になるようゆで時間を調整してみてくださいね!