星として晩年の状態にあるとされる、オリオン座「ベテルギウス」は、たびたび天文ニュースの話題にのぼっており、現在非常に膨張した状態になっていると予測されています。

その直径は10億キロメートル以上に達していると考えられ、その全体のサイズは太陽の約1000倍に匹敵します。

そんなベテルギウスの表面は、現在飛んでもないことになっている可能性があるようです。

その事実はベテルギウスの自転速度の調査から示されました。

最近の調査によると、ベテルギウスは秒速5キロメートルという超高速で自転しているように見えると報告されたのです。

しかし専門家いわく、ベテルギウスほどの巨大な恒星であれば、理論的にはこの秒速5kmという数値より2桁は遅いはずだといいます。

では、どうしてこんな超高速に見えたのでしょうか?

独マックス・プランク天体物理学研究所(MPI for Astrophysics)が新たに調査した結果、ベテルギウスの表面が「ボコボコと沸騰している」せいで、自転速度が正確に測定できなかった可能性があるという。

研究の詳細は2024年2月16日付で科学雑誌『The Astrophysical Journal Letters』に掲載されています。

目次

- 恒星の自転速度はどうやって知るのか?

- ベテルギウスが「沸騰」しているせいで高速に見えていた?

恒星の自転速度はどうやって知るのか?

何百光年も離れた恒星の自転速度というのは、車の走行スピードやピッチャーの球速を測るようには調べられません。

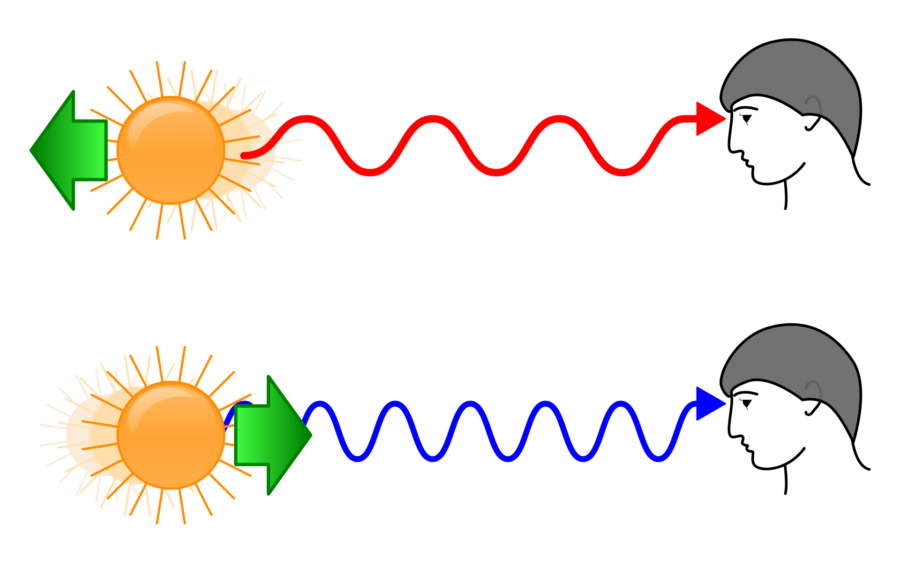

そこで天文学者たちは、自転する天体の左右のから届く光の波長の違いに着目し、自転速度を割り出しています。

回転している物体を正面から捉えた場合、こちらに向けて近づいている部分と、離れていく部分ができます。

天体が地球側に近づいているときには、光のスペクトルが縮まることで波長の短い青色方向にシフトします。これを「青方偏移」と呼びます。

反対に、天体が地球から遠ざかっているときには、光のスペクトルがよりの波長の長い赤色方向にシフトします。これが「赤方偏移」です。

これは近づいてくる救急車のサイレンは高い音になり、離れていくと音が低くなるという音のドップラー効果と同じ原理です。

自転する恒星においては当然ながら、表側が地球に向かって回転する場所と、地球から離れていく場所で異なる波長の偏移が起きます。

天文学者は、この「青方偏移(近づくように回っている部分)」と「赤方偏移(離れるように回っている部分)」の光の差を詳しく分析することで、どれくらいのスピードで自転しているかを割り出すのです。

ただこの測定方法は、表面が丸く穏やかな天体に適応できるものとされています。

問題はベテルギウスの表面が「穏やか」とは程遠い状態にあることでした。

ベテルギウスが「沸騰」しているせいで高速に見えていた?

ベテルギウスは現在、星の寿命の晩期における「赤色超巨星」という段階にあります。

星は晩年になると水素が枯渇し、ヘリウムの核融合を始めます。ヘリウムの核融合は水素よりもエネルギー放射が大きいため、星の自重で表面を押さえきれなくなり大きく膨張します。

現在ベテルギウスはこの段階にあると考えられ、途方もない大きさに膨らんでいます。

この状態の星の表面をどのように定義するかは難しい問題ですが、便宜上星の表面と表現される部分は激しい熱対流によってボコボコと泡立って見えるのです。

対流とは、液体中の温度差などが原因で流動が引き起こされる現象で、日常生活でも水を沸騰させるときに観察できます。

ただベテルギウスの対流は水の沸騰とは比べ物にならないくらい巨大なスケールで起きています。

そのため表面でボコボコと沸騰する泡は最大速度は秒速30キロメートル近い速さで上がり下がりしているのです。

このスケールで表面の泡がボコッと膨れ上がると、地球からはベテルギウスの光が青方偏移を生じているように観測されます。

逆に表面の泡がペコっと萎むときには、地球から遠ざかっているわけですから、赤方偏移が生じます。

つまり、べテルギウスの表面上で青方偏移と赤方偏移が繰り返し生じている状態になります。

こちらはベテルギウスの表面が沸騰するシミュレーション映像です。

これが原因で研究者はベテルギウスの自転速度を誤って算出していた可能性があるようです。

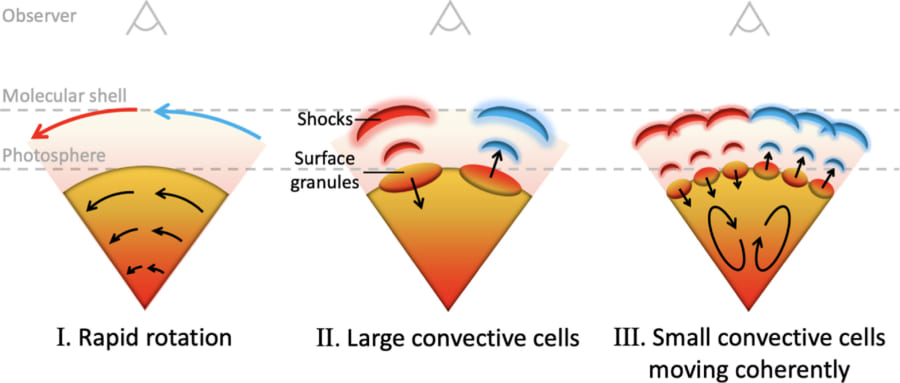

そこで研究チームは南米チリのアルマ望遠鏡を用いてベテルギウスを観測し、シミュレーションを行いました。

しかしアルマ望遠鏡を使っても、遠く離れているベテルギウスを高解像度で捉えることは難しく、全体的にボヤッとしていて、ボコボコと沸騰している様子は見えません。

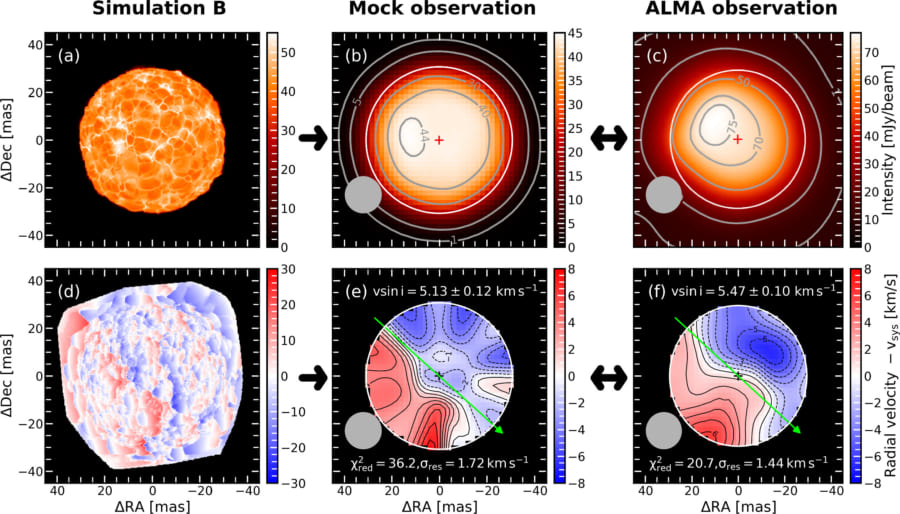

それを踏まえてチームは、ベテルギウスの表面がボコボコと沸騰している場合の高解像度イメージと、そこから得られる「赤方偏移」と「青方偏移」の分布図をシミュレーションにより作成(下図の一番左)。

次に、それを元に解像度を落とした画像データを作成し(下図の中央)、それを実際にアルマ望遠鏡で得られたデータ(下図の一番右)と比較しました。

その結果、解像度を落としたもの(中央列)と実際のアルマ望遠鏡の観測データが(右列)見事に一致し、ベテルギウスの表面はシミュレーション通りにボコボコと沸騰している状態にあることが示されました。

そして問題の自転速度は、アルマ望遠鏡の現状の解像度が低いために、地球から見えるベテルギウス表面の「赤方偏移」と「青方偏移」をうまく識別できずに混同して、あたかも高速で自転しているように見えてしまったのだろうと結論づけられました。

ただし研究チームは、今回の結果があくまでシミュレーションから得られたものであり、「ベテルギウスが超高速で回転していないという確かな証拠にはならない」と指摘しています。

ベテルギウスの実際の自転速度を知るには、より解像度の高い望遠鏡での観測が必要になるようです。

とはいえ、ベテルギウスが近くで見た場合、かなり劇的な状態になっている可能性は高いようです。

参考文献

Betelgeuse’s Wild Surface Seems to Be Baffling Our Telescopes

https://www.sciencealert.com/betelgeuses-wild-surface-seems-to-be-baffling-our-telescopes

A new spin on Betelgeuse’s boiling surface

https://www.mpa-garching.mpg.de/1094283/hl202403

元論文

Is Betelgeuse Really Rotating? Synthetic ALMA Observations of Large-scale Convection in 3D Simulations of Red Supergiants

https://doi.org/10.3847/2041-8213/ad24fd

ライター

大石航樹: 愛媛県生まれ。大学で福岡に移り、大学院ではフランス哲学を学びました。

他に、生物学や歴史学が好きで、本サイトでは主に、動植物や歴史・考古学系の記事を担当しています。

趣味は映画鑑賞で、月に30〜40本観ることも。

編集者

海沼 賢: ナゾロジーのディレクションを担当。大学では電気電子工学、大学院では知識科学を専攻。科学進歩と共に分断されがちな分野間交流の場、一般の人々が科学知識とふれあう場の創出を目指しています。