天草市とANA総合研究所、東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻鈴木・土屋研究室は、ドローンと有人機の共存に向けた実証実験を天草広域連合南消防署で、熊本県防災消防航空隊、天草広域連合消防本部の協力のもと実施した。

有人機とドローン、ドローン同士が安全な距離を保ち、共存できる環境を作ることは新たな課題としており、ヘリコプター(有人機)とドローンの運用情報共有について、実機を用いて検証するもの。実験では崖から転落した人を救助する際に、ドローンがヘリコプターが来るまでに早期に遭難者を捜索して場所を特定、ヘリコプターの救助の補助をすることを想定した。ヘリコプターは熊本空港から熊本県防災消防航空隊の「ひばり」が飛来。2回に渡る訓練が行われた。

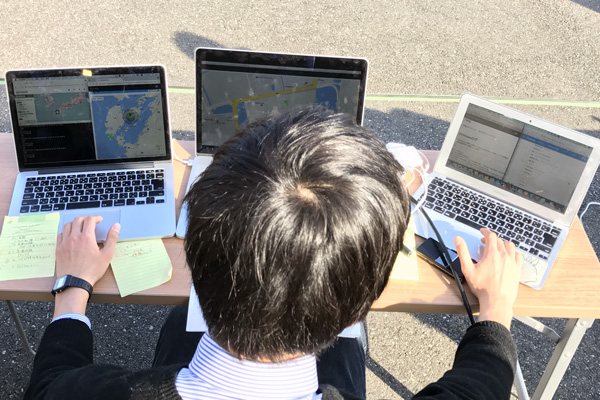

ヘリコプターとドローンの間隔は2キロ以上あけることで安全を確保する必要があり、今回の実験では2機のドローンを使用。1機は一般ユーザー、もう1機は防災ドローンでプロが操縦しているという設定で、ヘリコプターとの間隔が9キロと5キロになった時点で手動で着陸させた。9キロと5キロという距離は、帰還させるまでの時間が一般ユーザーは120秒、プロは60秒で帰還させることができるという仮説に基づいたものだという。

150メートル以下の空域は、ホビーユーザーが増えることによって、有人機とドローンやドローン同士の衝突リスクが極めて高くなるという。特にヘリコプターから地上を見ると多くの色の中に小さいドローンがあるため見つけづらく、衝突してしまった場合には、墜落に至る可能性もある。航空機と同様に管制技術の必要性が増すほか、ルールも未だに多くが未整備であるものの、防災ヘリの現場への到着に時間がかかる場合には、安全にその場所にアクセスできるかなどをドローンが先に確認できることから期待も大きい。

熊本地震の際にはルールづくりができていなかった故に、ヘリコプターとドローンが飛行する時間を分けていたため、安全に運用できるルールが作られることでより捜索などの効率性が増すほか、コスト削減にも繋がる可能性がある。

今後は自動で着陸させる機能や、ドローンをどのような目的で誰が飛ばしているのかといった情報の表示、GPS情報をウェブ上で共有できる仕組み、一般ユーザーに対してヘリコプターが近づいた際に警告を出す仕組みの構築なども研究を重ねる。

■関連記事

ANA総研と天草市、東京大学がドローン活用で協定 あす有人機と日本初の実証実験