ポイント

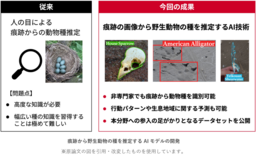

・ 足跡、糞、卵、骨、羽など、従来は専門家による鑑定が必要であった動物の多様な痕跡の画像から動物種を推定するAIモデルを開発

・ データセット・ベンチマークも同時に整備。たとえば羽の画像においては、提案手法がTop-1精度65%以上で正しく種を分類することに成功

・ 土地開発や環境アセスメント等の現場で、野生動物の生息状況を効率よく調査するツールとしての活用に期待

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202507242632-O1-qSgln7Rv】

概 要

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)人工知能研究センター 片岡裕雄 上級主任研究員は、大阪大学大学院 情報科学研究科 マルチメディア工学専攻 篠田理沙 特任助教(常勤)と共同で、動物の痕跡から動物種を推定するAIモデルを開発しました。

足跡や糞など、動物が残した“痕跡”を手がかりに、その生息状況を把握する「アニマルトラッキング」は、直接観察することが難しい野生動物の情報を得る手法として、生物多様性保全に活用されています。この手法は、特別な装置を必要とせず、動物に負担をかけずに調査できるという利点があります。一方で、痕跡の識別には高い専門性と長い経験が必要です。

今回、足跡、糞、卵、骨、羽など多様な痕跡画像からデータセット「AnimalClue」を構築し、動物の種を推定するAIの画像認識モデルの開発に成功しました。また、AIモデルの評価のためにベンチマークを設定し、開発したモデルが、たとえば羽の画像においてはTop-1精度65%以上で、555種の候補の中から正しく種を識別できることを確認しました。

今回開発したモデルは、専門知識がなくても野生動物の痕跡の識別を可能にし、土地開発や環境アセスメントなどの現場において、生息状況を効率よく調査するためのツールとして貢献します。加えて、設定したベンチマークにより、アニマルトラッキングのためのAIモデルの開発が加速されることが期待されます。

なお、本研究成果は、MIRU2025 画像の認識理解シンポジウム(2025年7月29日~8月1日、京都開催)およびIEEE/CVF International Conference on Computer Vision(ICCV)(2025年10月19~23日、米国・ハワイ開催)で発表予定です。また、今回構築した「AnimalClue」はGitHub( https://dahlian00.github.io/AnimalCluePage/ )からダウンロード可能です。

下線部は【用語解説】参照

開発の社会的背景

野生動物の生息状況を把握することは、生態系の健全性を評価し、生物多様性の保全を進めるうえで不可欠です。また、土地開発やインフラ整備に伴う環境アセスメントに加え、人間活動や気候変動による生息域の変化を捉えるための基礎情報としても重要です。たとえば、開発予定地における希少種の存在や野生動物の生息状況を事前に把握することで、適切な保全措置を講じたうえで開発計画を立てることが可能になります。

しかし、生息数が少ない種や夜行性の動物など、すべての野生動物を直接観察することは困難です。こうした課題に対し、足跡や糞などの痕跡から動物の種を特定する「アニマルトラッキング」と呼ばれる手法が広く活用されてきました。この手法は、センサーカメラなどの特別な装置を必要とせず、非侵襲的で動物に負担をかけないという利点があります。一方で、痕跡を正確に識別するには高度な専門知識が求められ、従来は専門家による鑑定が不可欠とされてきました。そのため、習得には多くの時間と経験を要し、誰もが簡単に実践できるわけではありませんでした。

研究の経緯

AIモデルの構築には、大規模なデータセットに基づく事前学習が重要です。産総研は、視覚と言語の統合モデルやシミュレーションを活用し、画像認識の高度化に取り組んでいます。実世界で柔軟に適応するロボット知能の基盤構築を目指し、人の動きや環境を的確に認識するための汎用かつ高性能な画像識別技術を開発してきました。

こうした知見を活かして、今回は、アニマルトラッキングの手法をAIによる画像認識で自動化し、痕跡の識別に専門知識を必要としない汎用的なモデルの開発を目指しました。

なお、本研究開発は、産総研政策予算プロジェクト「フィジカル領域の生成AI基盤モデルに関する研究開発」に基づき実施されました。

研究の内容

本研究では、アニマルトラッキングを画像認識技術によって自動化する手法を考案し、専門的な知識を必要としない汎用的なモデルの開発に成功しました。まず、65属、200科、968種にわたる総計約16万件の痕跡情報に、動物の行動パターンや生息地域に関するアノテーション、生物階層情報などを付与して、大規模データセット「AnimalClue」を構築しました(図1)。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202507242632-O2-38c3Oe7q】

次に、このデータセットを用いて、画像認識AIモデルを学習させ、画像識別、物体検出、物体セグメンテーションの各AIモデルを構築しました。画像識別においては、たとえば羽の画像においてはTop-1精度(最も確からしいとモデルが判断した1位の予測が正解である割合)65%以上で、555種の候補の中から正しく種を識別できることを確認しました。図2および図3は、それぞれ物体検出モデルと物体セグメンテーションモデルの推論結果を示しています。物体検出モデル(図2)は、画像内の各物体を矩形(バウンディングボックス)で囲むことで位置とクラスを予測します。一方、物体セグメンテーションモデル(図3)は、物体の形状に沿って各ピクセル単位で領域を分類し、より詳細な輪郭情報を得ることができます。細かい種の分類についても、一般の方が見て判断が難しい痕跡を正しく識別できることを確認しました。このように、高度な専門的知識が求められるアニマルトラッキングの分野において、AIによる代替が期待できます。まだ改善の余地はあるものの、我々は学習データの公開およびベンチマーク評価も実施しており、今後、さまざまな研究者がこの分野に取り組むことを期待しています。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202507242632-O3-qq7DJ7gk】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202507242632-O4-wWmGx41X】

今後の予定

今後は、現在収集が困難と位置づけられ、AIモデル学習のための画像枚数が限られている希少種についても、積極的に追加のデータ収集を進め、種ごとの画像識別制度を向上させることで、より強力で汎用性の高いモデルの構築を目指します。また、痕跡の種類や特徴に応じた処理を可能とする、痕跡に特化した専用モデルの開発も検討しており、これにより実環境における画像識別精度のさらなる向上が期待されます。将来的には、現地で撮影した画像から痕跡を即座に解析し、種を推定できるアプリケーションの開発に向けた研究も進めていく予定です。

学会情報

学会名:International Conference on Computer Vision, ICCV 2025

発表タイトル:AnimalClue:: Recognizing Animals by their Traces

著者:Risa Shinoda, Nakamasa Inoue, Iro Laina, Christian Rupprecht, and Hirokatsu Kataoka

学会名:画像の認識・理解シンポジウム MIRU2025

発表タイトル:痕跡からの動物種推定ベンチマーク

著者:篠田理沙, 井上中順, Iro Laina, Christian Rupprecht, 片岡裕雄

入手先

本研究で構築したデータセット「AnimalClue」はGitHub( https://dahlian00.github.io/AnimalCluePage/ )からダウンロード可能です。

用語解説

アニマルトラッキング

野生動物の足跡や糞などの痕跡を手がかりに、動物の種類や行動を推定する技術である。直接観察が難しい環境でも、生態調査の把握に活用されている。

ベンチマーク

システムやモデルの性能を評価・比較するために使われる標準化されたテストや指標のこと。異なる手法やアルゴリズムの実力を客観的に測るために活用される。

アノテーション

画像内の対象物のラベルや位置、形状を明示するために、矩形(バウンディングボックス)や領域(セグメンテーションマスク)などの情報を付加する作業。これにより、物体の存在箇所をモデルが学習・認識できるようになる。

生物階層

生物を分類するための体系的な階層構造で、一般に「界・門・綱・目・科・属・種」の順で細分化される。これにより、生物の分類や進化的な関係を整理し、種間の類縁性を理解する手がかりとなる。

画像識別

コンピュータが画像を解析し、あらかじめ定められたカテゴリに割り当てる技術。写っている対象が何であるかを自動的に判別可能である。

物体検出

画像内に含まれる物体の位置を特定する技術である。画像中の対象を矩形などで囲んで示すことで、存在を明確に把握できる。

物体セグメンテーション

画像をピクセル単位で分析し、物体の正確な輪郭を抽出する技術である。背景と対象を厳密に分離し、詳細な形状情報を取得できる。

プレスリリースURL

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20250729/pr20250729.html