大手の電力会社が続々と、春からの値上げを経済産業省に申請しています。

発電所の長期停止や、ロシアによるウクライナ侵攻に伴う燃料価格の高騰などが主な理由です。

今回の値上げで家庭にはどれくらいの影響が出るのかをまとめました。

「電気代が上がる」という悲観的なニュースが目立ちますが、「電気代が下がる」政策も行われています。

値上げと値下げのスケジュールを確認し、家計への負担を予測するのに役立ててください。

【全国旅行支援】千葉県でめざせ0円旅行 年明けすぐ利用したいポイント3つ

各電力会社の値上げ時期と値上げ率

一般家庭で主に利用されている電気料金(低圧・規制部門)について、各電力会社の値上げ時期と値上げ率を一覧にしました。

値上げ時期や値上げ率は申請時点のものなので、今後、変わることもあります。

また、低圧自由料金プランについては各電力会社とも値上げ率が異なります。

| 電力会社名 | 値上げ時期 | 値上げ率 |

| 東北電力 | 2023年4月1日 | 平均32.94% |

| 東京電力 | 2023年6月1日 | 平均29.31% |

| 北陸電力 | 2023年4月1日 | 平均45.84% |

| 中国電力 | 2023年4月1日 | 平均31.33% |

| 四国電力 | 2023年4月1日 | 平均28.08% |

| 沖縄電力 | 2023年4月1日 | 平均40.93% |

【参照】

東京電力(pdf) (資料1ページ)

北陸電力(pdf) (資料9ページ)

沖縄電力(資料6ページ)

今のところ、大手電力会社10社のうち6社が4月または6月からの値上げ申請を行っている状況です。

その他の電力会社について、今後の予定は現段階で次のようになっています(2023年1月26日現在)。

| 北海道電力 | 規制料金を含む低圧の電気料金の値上げ実施予定。電気料金の水準について検討中。 |

| 関西電力 | 情報なし |

| 中部電力 | 情報なし |

| 九州電力 | 情報なし |

参照:北海道電力

値上げシミュレーションで家計への負担を確認

各電力会社が発表している値上げ率が実際の電気料金に反映するとどれくらいの金額になるのか、を見ていきます。

東北電力の値上げシミュレーション

平均モデル(契約種別:従量電灯B、契約電流:30A、使用電力量260kWh/月の場合)の月額

値上げ前:8,565円 → 値上げ後:1万1,282円(値上げ額2,717円)

参照:東北電力

東京電力の値上げシミュレーション

平均モデル(契約種別:従量電灯B、契約電流:30A、使用電力量260kWh/月の場合)の月額

値上げ前:9,126円 → 値上げ後:1万1,737円(値上げ額2,611円)

参照:東京電力(pdf 11ページ)

北陸電力の値上げシミュレーション

平均モデル(契約種別:従量電灯B、契約電流:30A、使用電力量230kWh/月の場合)の月額

値上げ前:6,402円 → 値上げ後:9,098円(値上げ額2,696円)

参照:北陸電力

中国電力の値上げシミュレーション

平均モデル(契約種別:従量電灯A、使用電力量260kWh/月の場合)の月額

値上げ前:8,029円 → 値上げ後:1万428円(値上げ額2,399円)

参照:中国電力

四国電力の値上げシミュレーション

平均モデル(契約種別:従量電灯A、使用電力量260kWh/月の場合)の月額

値上げ前:7,915円 → 値上げ後:10,120円(値上げ額2,205円)

参照:四国電力

沖縄電力の値上げシミュレーション

平均モデル(契約種別:従量電灯、使用電力量260kWh/月の場合)の月額

値上げ前:8,847円 → 値上げ後:1万2,320円(値上げ額3,473円)

参照:沖縄電力(pdf 10ページ)

悲観するのはまだ早い!?政府による負担緩和策で値下げ要因もあり

電気料金の値上げ申請を行っている電力会社では、3割~4割の値上げが予定されています。

寒さの厳しい冬が終わった4月以降の値上げなので電気の使用量が減るとはいえ、家計へのダメージが大きそうと悲観する声も多く聞かれます。

しかし、2023年1月からは国による負担緩和策で電気料金の救済措置がとられます。

値上げばかりに目が行きがちですが、値下げの要因もあることに注目してください。

あらためて、電気料金の値上げ・値下げスケジュールを確認してみましょう。

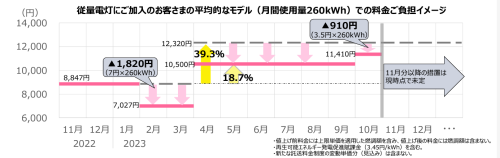

2023年1月分の電気料金(2月以降請求分)より、低圧契約で1kWhあたり7円の値引きが行われます(9月使用分のみ1kWhあたり3.5円)。

利用している電力会社が対象となっている場合は自動的に請求金額から値引きされるので、特別な手続きは必要ありません。

春の値上げの前から緩和対策がはじまるので、3月(東京電力の場合は5月)までは値下げ要因の影響が強くなります。

電気をたくさん使う冬の季節は、家計へのダメージを抑えられそうです。

電気料金の値上げが本格的に始まる4月以降も、9月までは緩和策によって値上げ幅が小さくなります。

沖縄電力によるイメージ図をご覧ください。

≪画像元:沖縄電力(pdf)≫

値上げが始まる4月より前は、緩和策によって料金の負担が減っていることがわかります。

4月以降も本来の値上げ率である39.3%が抑えられ、18.7%の値上げにとどまる試算です。

夏も電気の使用量が増える季節ですが、緩和策のおかげで負担は少し軽減するでしょう。

緩和策はありがたく受けつつ、節電で値上げに備えよう

3割~4割の値上げと聞くと頭を抱えてしまいますが、政府による緩和策があることで少しは負担が和らぐことがわかりました。

とはいえ、今のところ緩和策での救済措置は2023年9月までです。可能な範囲で節電に務めていってください。(執筆者:元銀行員、FP2級 福島 怜実)

【丸亀製麺 釜揚げうどんの日】230円で「450円メニュー」になる裏ワザ紹介 年間節約効果も検証