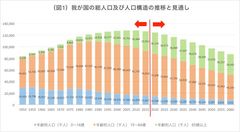

(図1)我が国の総人口及び人口構造の推移と見通し ※出典:内閣府 「平成28年版少子化社会対策白書」より作成

【あしたのチーム総研】2017年度版 働き方改革対策白書

http://ashita-team-soken.com/hatarakikata/20161216.html

I.働き方改革の背景

1. 労働政策的背景

まずは、日本の労働を巡る社会環境から、政府が改革を急ぐ理由を読み解いていきます。

<労働力不足の深刻化>

大きな要因としてまず挙げられるのは、日本の生産年齢(15~64歳)人口が、総人口の減少を上回るピッチで減少し、労働力不足が深刻化することがあります(図1)。このままでは、国全体の生産力が落ちて、国力衰退が現実のものとなります。政府はそれを阻止するべく、「一億総活躍社会」を掲げ、働き方改革を一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジと位置づけています。

労働力不足への対応策には、大きく3つあります。まず、働き手を増やすために、いま労働市場に参加していない女性と高齢者に働いてもらうことです。さらに、出生率を上げて将来の働き手を増やすことも必要です。そして、働き手が減っても、いまと同じかそれ以上のアウトプットを出すこと、つまり労働生産性を上げることです。日本の労働生産性はOECD主要7カ国中では最下位にあり、改善の余地は大いにあるはずです。

<労働力不足の解決に立ちはだかる課題>

上で述べたとおり、労働力不足への対応策には、次の3つが挙げられています。

(1)女性と高齢者の労働市場への参加促進

(2)出生率の向上

(3)労働生産性の向上

この3つを実現するために解消しなければならないとされている課題が、「長時間労働」と「正社員と非正規社員の格差」です。

<長時間労働と正規・非正規格差による労働市場への悪影響>

日本の正社員は、国際的に見ても長時間労働者の割合が高く、特に30歳台と40歳台の男性の長時間労働が際立ちます。また、正社員は残業だけでなく、配置転換や転勤の命令にも応じなければなりません。それに応じられないなら、非正規といわれるパートタイマーや有期契約社員として働くことをたいていは選ばざるをえず、しかも、いったん非正規社員になれば正社員への転換はこれまでかなり困難でした。

一方、日本の非正規社員の賃金は、正社員の時間当たり賃金の6割に留まり、欧州諸国では8割程度であるのと比べ、格差が大きいのが特徴です。つまり、日本では、正規・非正規の間の大きな待遇格差が固定化するという問題を抱えています。

育児や介護の負担の大きい女性や体力的な制約がある高齢者にとって、勤務地、勤務時間それに職種も「無制約」な働き方は受け入れられず、結局は非正規社員を選ぶことになり、働く力を十分に発揮する機会を失っています。

<出生率・労働生産性への悪影響>

「長時間労働」と「正社員と非正規社員の格差」の問題は、出生率にも悪影響を及ぼします。夫婦とも正社員の場合、少なからぬ女性は仕事と育児を両立する負担の重さや、キャリアの中断をおそれて、出産をためらってしまいます。出産・育児年齢と長時間労働を課される年齢が重なることも問題です。正社員の夫に、家事・育児への十分な協力を望むことは困難です。他方、非正規社員の場合、特に夫が非正規社員なら、経済的な不安から子どもをあきらめてしまう現実があります。

労働生産性の面では、非正規社員は教育機会に乏しいことや、数年で職を転々とすることを余儀なくされるなど、スキルの向上が阻害されています。一方、長時間労働がプラスにこそ評価され、マイナス評価はされない正社員は、短時間で効率的に仕事をすることへのインセンティブが働いていません。

<日本型雇用の転換>

日本型雇用の3種の神器といわれた「終身雇用」「年功賃金」「企業別組合」は、高度成長の終焉、製造業中心からサービス業中心への産業構造の転換とともに、すでに寿命を迎えつつあります。3種の神器のもとでしか有効に機能しない、正社員の「無期雇用」「無制約な働き方」「解雇規制」という慣行と法制度を長らく引きずった結果として、正社員の長時間労働の放置と非正規社員の増加を招きました。時代との不整合が表面化しているのが日本の雇用環境の現状といえます。

このように、政府が改革を急ぐ背景の1つには、労働力不足の深刻化があり、その解決のためには、正社員の長時間労働と正規・非正規の待遇格差の2つの問題の解決が必要と認識していることがあります。そもそも、この2つの問題が生み出されたのは、経済成長段階や産業構造の変化に逆らって、過度に日本型雇用を守ろうとしたことの歪みという側面もあります。政府には、もう待ったなしの時期を迎えているという危機感があります。

2.経済政策的背景

政府が働き方改革に力をいれるもう1つの背景には、労働政策を超えた経済全体の必要性があります。働き方改革の目玉として、「同一労働同一賃金」を掲げているのがその表れです。産業界の抵抗が予想されるにもかかわらず、政府がその実現に強い決意を示している理由はなんでしょうか。

<物価上昇率2%の達成>

政府が同一労働同一賃金を目指す理由の1つは、デフレからの脱却です。このごろは目標とする物価上昇率2%どころか、日銀の異次元の金融緩和など、さまざまな施策にもかかわらず、ともすれば物価は下落へと傾いてしまいます。

2%の目標にいつまでも達しないと、色々と困ったことになります。物価が上がらないと、企業は収益を上げられず、賃金や雇用が低迷し、ますます需要が縮小するという、デフレスパイラルに陥ってしまいます。

さらに、先進主要各国がそろって物価上昇率2%を掲げているところ、日本だけ物価が上がらないと、相対的にモノに対する貨幣の価値が高くなる(少ないおカネで多くのモノが買える)ため、長期的に円高を招きます。円高は日本の輸出争力を失わせ、企業業績に打撃を与えます。

もう1つ、日本は膨大な国家債務を抱えています。過去に発行された国債の値打ちは、デフレで貨幣の価値が上がると、その分ふくらんでしまいます。ただでさえ、巨額の国債残高を抱えているのに、さらに大きくなっては国を揺るがしかねません。戦後のハイパーインフレで国債が紙くずになったところまでとはいかなくても、政府としては、インフレ目標はどうしても追求せねばならないのです。

<需要喚起のための幅広い賃上げ>

消費者の需要を喚起してインフレに向かわせるためには賃金上昇が必要というわけで、政府はこれまでもさまざまな手を打ってきました。民間への介入と非難されながらも労使双方の団体に働きかけて春闘のベア要求を実現させたり、中小企業の賃上げを後押しするため、大手企業による仕入先や下請けへの値下げ要求を監視したりしています。それでも需要が盛り上がらないのは、正社員の給与を底上げしただけでは、賃金上昇の効果が社会全体に波及しないからだと政府は考えました。いまや、非正規で働く人々が労働者の4割を占めるため、その人たちの賃金を大幅に改善しない限り、消費不振を脱することはできません。

以上のように、働き方改革は、労働政策面だけでなく国家経済全体の視点で構想されています。政府は物価上昇率2%達成のためにも、本気で同一労働同一賃金を柱とする、正社員と非正規社員の格差解消に取り組むでしょう。

株式会社あしたのチーム

代表取締役社長

高橋 恭介

あしたのチーム総研

主席研究員

上林 順子

続きの

II 働き方改革の内容

III 課題と将来像

については、あしたのチーム総研サイトよりご覧いただけます。

http://ashita-team-soken.com/hatarakikata/20161216.html

【参考文献】

公益財団法人日本生産性本部 「日本の労働生産性の動向 2016 年版」

( http://activity.jpc-net.jp/detail/01.data/activity001489/attached.pdf )

(最終検索日:2016年12月14日)

厚生労働省 「平成28年版過労死等防止対策白書」

( http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/16/dl/16-1-1.pdf )

(最終検索日:2016年12月14日)

首相官邸 「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)

( http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/pdf/plan1.pdf )

(最終検索日:2016年12月14日)

厚生労働省 「平成24年版 労働経済の分析 -分厚い中間層の復活に向けた課題-」

( http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/12-2/dl/02_01.pdf )

(最終検索日:2016年12月14日)

【あしたのチーム総研とは】

「あしたのチーム総研」とは、人事評価及び、あした(次世代)のHRに関するシンクタンクです。人事評価制度導入企業及び、検討した企業会員からリアルな声を集め、調査し、ユーザーの声を社会に発信する活動などを行う以外に、人事に関わる最新動向や先進事例が学べるセミナーを開催。業界の第一線で活躍する講師の講演会など、人事業務にまつわるトピックを効率的に学べる場を提供いたします。今後は、定期的に当サイトを通じて業界レポートや、調査結果を発表し、また要望のあるクライアント企業様向けに「アンケート調査」「セミナーサービス」「広告サービス」などを提供しています。

このレポートは、株式会社あしたのチームがPR・マーケティングサービスを提供する株式会社ベイニッチ(本社:東京都港区、代表取締役:石川 友夫)の「総研・シンクタンク構築サービス」を活用して、両社共同で、人事評価制度をはじめとする人事業界の発展のために、調査研究及び広報・広告活動を行うことを目的として設立した「あしたのチーム総研」のサービスの一環です。

【『あしたのチーム総研』概要】

名称 : あしたのチーム総研

サイト : http://ashita-team-soken.com/

事務局 : 株式会社あしたのチーム内

事業内容: 人事評価及び、あした(次世代)のHRに関するシンクタンク

HRに関する業界ニュースの配信、HR業界の調査・研究等

【会社概要】

<株式会社あしたのチーム>

代表者 : 代表取締役社長 高橋 恭介

本社所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座6-4-1 東海堂銀座ビル 6F

事業内容 : ・あしたの人事評価クラウド「コンピリーダー」

・あしたの人事評価運用支援

・あしたの人事評価制度構築コンサルティング

・組織診断クラウド「Seven Eyes Dock」の提供

・人材紹介事業(ベンチャー求人紹介)

・採用コンサルティング事業

・教育・研修事業

資本金 : 3億6,810万円(資本準備金含む)

設立 : 2008年9月25日

URL : http://www.ashita-team.com/

<株式会社ベイニッチ>

所在地 : 東京都港区北青山2-7-26 メゾン青山1001

代表者 : 代表取締役 石川 友夫

URL : http://www.baynich.jp/