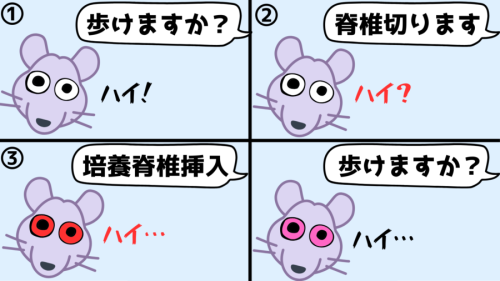

アメリカのミネソタ大学(University of Minnesota)で行われた研究によって、脊椎が完全に切断されたラットに「人工培養されたミニ脊椎」を移植したところ、完全にマヒしていたラットがぎこちないながらも再び歩けるまでに回復させることに成功しました。

この研究で使われた「人工ミニ脊髄」は、途切れた脊髄を繋ぐための「神経の架け橋」の役割を果たしたのです。

この新しい治療法は、将来的に脊髄損傷で苦しむ人たちにも希望をもたらすことができるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年7月23日に『Advanced Healthcare Materials』にて発表されました。

目次

- 切れた脊髄を再接続するための新しい発想

- ミニ脊髄を培養して移植するとラットが歩き始めた

- ラットから人間へ:実用化までの課題とは

切れた脊髄を再接続するための新しい発想

私たちの体は、脳が出す「命令」によって動いていますが、脳が出した命令はどのようにして手や足まで伝わるのでしょうか。

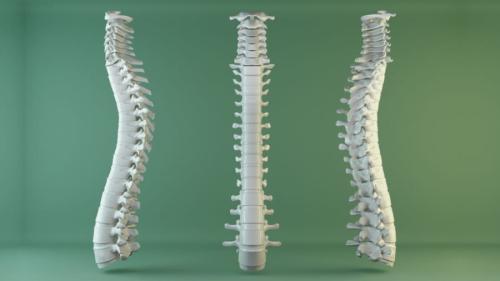

その答えは、私たちの背骨の中を通っている「脊髄」という神経の束にあります。

脊髄は、体の中に張り巡らされた「情報を運ぶケーブル」のようなものです。

このケーブルのような神経回路を通じて、脳からの命令が手足まで届き、体は自由に動かせるのです。

また、手や足で感じた「痛い」「熱い」といった感覚も、この神経を通って脳に伝えられます。

しかし、交通事故や転落事故などで背骨が強く損傷すると、中にある脊髄まで傷つくことがあります。

脊髄が傷つくと、脳と体をつなぐケーブルが途中で切れたようになってしまいます。

脊髄は無数の細い神経線維(軸索)と、それを支える神経細胞でできていますが、損傷によってこれらの細胞が死んだり、神経線維が途中で途切れたりすると、脳からの信号が体の先まで届かなくなります。

こうなると、体を動かしたり、感覚を感じたりすることが難しくなり、場合によっては完全に麻痺してしまうこともあるのです。

脊髄の損傷が厄介なのは、神経の線維や細胞がいったん傷つくと、なかなか元通りに繋がらないからです。

皮膚や骨はケガをしても時間が経てば治ることがありますが、神経細胞の場合は一度壊れると自力で回復するのは難しく、切れたケーブルのように再び繋がることが困難なのです。

現在、病院での脊髄損傷治療では、完全に切れてしまった神経を元通りにする方法はありません。

そのため、残った神経や筋肉をリハビリで訓練して、少しでも動きを改善しようという方法が主流になっています。

でも、重い損傷を負った人は自由に体を動かせない状態が一生続いてしまうことも少なくありません。

こうした状況を何とか改善しようと、多くの研究者が新しい治療法を探しています。

特に期待されているのが「再生医療」です。

再生医療とは、人間の体に本来備わっている「自分自身を修復する力」をうまく利用して、傷ついた部分を治そうという医療技術です。

これまで脊髄損傷では、主に二つの再生医療が試されてきました。

一つは「幹細胞」という特別な細胞を使って、神経を再生させる方法です。

幹細胞というのは、「まだどんな細胞になるか決まっていない、万能な細胞の種」のような存在です。

この細胞を傷ついた場所に入れると、新しい神経細胞が生えてくる可能性があるのです。

もう一つは、「人工チューブ」と呼ばれる細くて小さい管を使い、切れた神経線維が再び正しい方向に伸びていけるように誘導する方法です。

これは切れたケーブルの断面をうまく導くパイプのような役割をします。

しかし、これらの方法にも限界がありました。

こうした治療は、脊髄が傷ついてすぐの「急性期」には効果が見られることがありますが、長い時間が経ってしまった「慢性期」の患者さんや、完全に脊髄が切れてしまった状態では十分な効果が出なかったのです。

慢性期や完全切断という難しい状態でも効果を出すためには、これまでの方法とは異なる、さらに新しいアプローチが必要でした。

そこで今回の研究チームは、少し発想を変えました。

従来のように幹細胞をただ傷ついた部分にばらまくのではなく、「脊髄神経前駆細胞(sNPC)」という細胞を使って、まず小さな「ミニ脊髄」のような組織を人工的に作り、それを損傷部分にはめ込む方法を考えたのです。

この「前駆細胞」とは、「神経細胞の赤ちゃん」と言える存在で、幹細胞から少し成長した、神経になることがほぼ決まった細胞です。

この神経細胞の赤ちゃんを、あらかじめ3Dプリンターで作った細かな構造の「足場」の上で育てることで、人工的に神経の橋を作れるのではないかと考えました。

ちょうど切れた橋を直す時、あらかじめ別の場所で作った新しい橋のパーツを持ってきてはめ込むように、「ミニ脊髄」を移植することで神経が自然につながる仕組みを手助けしようという試みです。

もしこの方法がうまくいけば、傷ついて時間が経った患者さんでも治療できる可能性が出てきます。

さらに3Dプリンターを使えば、患者さんの体の大きさや損傷の具合にぴったり合った、患者さん専用の「神経の架け橋」を作れる可能性もあります。

今回の研究は、そんな新しいアイデアを実現するために始まりました。

ミニ脊髄を培養して移植するとラットが歩き始めた

研究チームはまず、今回の治療に使う細胞を作るところから始めました。

その細胞の元となるのが「iPS細胞(人工多能性幹細胞)」と呼ばれる特殊な細胞です。

iPS細胞とは、もともとは皮膚など普通の体の細胞だったものが、特殊な処理によってどんな種類の細胞にも成長できるように戻された細胞です。

植物でたとえると、葉や花に成長した細胞が、もう一度「種」の状態に戻ったようなものです。

今回研究者たちは、このiPS細胞をさらに特別な方法で育て、将来脊髄の神経細胞に成長することが決まっている細胞を作り出しました。

これが「脊髄神経前駆細胞(sNPC)」という細胞で、脊髄の神経に成長することがほぼ決まった、「神経細胞の赤ちゃん」と言える細胞です。

次に、この神経細胞の赤ちゃんをどうやって実際の治療に使うかという問題を解決する必要がありました。

細胞をそのままバラバラにして傷ついた脊髄に入れても、うまく成長して神経として繋がるとは限らないからです。

そこで研究チームは、まず人工的な「細胞を並べる土台」を3Dプリンターで作りました。

この土台は「足場」と呼ばれ、非常に細い溝(マイクロチャンネル)が3本、平行に並んでいます。

この細い溝は幅が約0.2ミリ、高さが約0.44ミリしかない、とても小さなものです。

なぜこんな細かい溝を作るのかというと、細胞がバラバラに伸びるのではなく、この溝の方向に沿って並び、神経の「道筋」を自然に作れるようにするためです。

実際、この溝に神経の赤ちゃん細胞(sNPC)を入れて約1か月育てると、細胞は溝の形に沿って整然と並び、一本の小さな脊髄(ミニ脊髄)のような組織へと成長しました。

いわば、3Dプリンター製の足場を土台に、ヒト細胞でできた極小の脊髄オルガノイド(ミニ臓器)を育て上げたのです。

Han博士は「足場の3Dプリントされたチャンネルを使って幹細胞の成長方向をコントロールし、損傷部位を迂回する神経の中継回路を作ります」と述べています。

次に研究者たちはラットの脊髄を完全に切断し、約1.8ミリの隙間を作りました。

こうすることでラットは脳からの信号を絶たれ、ほぼ完全に歩行能力を失います。

次に培養されたミニ脊髄をその間に移植しました。

すると、移植した「神経細胞の赤ちゃん」が、ラットの体内で徐々に成長を始めました。

成長した細胞は成熟した神経細胞(ニューロン)になり、ラット自身の切れた脊髄の神経に向かって細長い線(軸索)を伸ばし始めました。

そして驚くことに、この神経細胞は脳に近い側(頭側)と足に近い側(尾側)の両方へ伸びて、ラット自身の脊髄の神経と接続し始めたのです。

言わば、切れてしまったケーブルの両端を、人工的に作ったケーブルで再び繋いだような状態です。

この変化はラットの動きにもはっきりと現れました。

はじめは完全に麻痺していたラットですが、数週間すると、少しずつですが後ろ足を動かせるようになりました。

そして約3ヶ月後の時点では、麻痺した後ろ足で体を支えてよろよろとではありますが再び歩けるほどになったのです。

歩行の回復具合を測る「BBBスコア」という点数では、何も治療をしなかったラット(約2.25点)や細胞を含まない足場だけを移植したラット(約3.6点)に比べ、「ミニ脊髄」を移植したラットは約8.4点にまで改善しました。

これは、麻痺して全く歩けない状態から、数歩ぎこちなく歩けるようになったという、非常に大きな改善でした。

さらに、この歩行能力の回復が本当に脳からの信号が再び足に届くようになったからなのかを確認するため、研究者たちはラットの脳を磁気で刺激し、足の筋肉に届く電気信号(運動誘発電位)を測定しました。

すると、ミニ脊髄を移植されたラットは、何もしなかったラットに比べて約2.6倍もの強い信号が足の筋肉に伝わっていることが分かりました。

これは、確かに切れていた神経の間を再び信号が通り抜け、脳から足へ命令が伝わっている証拠でした。

なぜこんなことが可能になったのでしょうか?

それは移植した細胞が、ただの細胞ではなく、実際に機能する神経ネットワークを作り上げたからでした。

実験後にラットの脊髄を詳しく調べたところ、移植した細胞がラット自身の脊髄細胞ときちんと連絡を取り合う「シナプス」(神経同士の通信ポイント)を作っていたことが確認されました。

さらに、細胞の一部は神経の働きを助ける「オリゴデンドロサイト」という補助的な細胞にも成長し、神経がうまく信号を伝えるのをサポートしていることもわかりました。

こうして人工的な「ミニ脊髄」は、本物の脊髄とほぼ同じような神経回路を再現していたのです。

ラットから人間へ:実用化までの課題とは

今回の研究がなぜ画期的で大きな注目を集めているのか、その理由を理解するには、まず脊髄損傷がなぜそんなに治りにくいのかを整理しておく必要があります。

脊髄は、脳から手や足に指令を送る「神経の大切なケーブル」のような役割を果たしていますが、一度完全に切れてしまうと、自然に元通りにつながることはほぼありません。

これは、切れた神経の間に新しい神経が自力で伸びてつながることが難しいからです。

今回の研究チームが挑戦したのは、これまでの治療とは大きく異なる新しいアイデアでした。

そのポイントは「3Dプリンター」と「オルガノイド」という、二つの新しい技術を組み合わせて使ったことです。

「オルガノイド」とは小さな細胞の塊から人工的に作った、ミニサイズの臓器のような組織のことです。

小さいけれども、本物の臓器と同じような働きをすることから、「ミニ臓器」とも呼ばれています。

研究チームは、3Dプリンターを使って脊髄の神経が自然に成長しやすい形を持った、非常に小さな足場を作りました。

そこにヒトの細胞を入れて培養すると、ちょうど本物の脊髄のような形を持ったミニ臓器(ミニ脊髄)ができたのです。

今回の実験では3Dプリンターを使って細かな溝を持つ特殊な足場を作り、切れた脊椎の間に入れるのに適した形に成形されました。

その結果、完全に麻痺して歩けなくなっていたラットが、ぎこちなくも再び歩けるまで回復したというのが今回の実験の最も大きな成果です。

いわば、途切れた橋の間に、新たに架けた橋がしっかりとつながったおかげで、再び「交通」が再開されたような状態が起きたわけです。

とはいえ、もちろん課題も残っています。

今回成功したのは、あくまでラットという小さな動物での話です。

人間の脊髄はラットよりもはるかに大きく複雑な構造をしているため、そのまま同じ方法が使えるとは限りません。

実際に人間への治療を目指すには、より人間に近い動物での試験を経て、安全性や効果を十分に確かめる必要があります。

また、実際に患者さんに使うためには、その人の体に合った細胞や人工の足場を精密に作り上げる必要もあり、まだまだ多くの研究や試験が必要です。

しかし、この研究によって、「一度切れた神経を人工的なミニ臓器でつなぎ直すことが可能である」という非常に重要な一歩が示されました。

これまで困難とされてきた脊髄損傷の治療に、新しい希望をもたらす大きな前進です。

研究チームのParr博士は、「再生医療が脊髄損傷の治療に新しい時代を開きつつある。このミニ脊髄の技術をさらに発展させ、人の治療にも活かせる日を目指しています」と期待を語っています。

ラットの歩行が再び可能になったという実験結果は、将来的に多くの患者さんが再び自分の足で歩ける未来を示す、非常に大切な成果なのです。

元論文

3D-Printed Scaffolds Promote Enhanced Spinal Organoid Formation for Use in Spinal Cord Injury

https://doi.org/10.1002/adhm.202404817

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部