日本の新潟医療福祉大学(NUHW)で行われた全国規模の研究によって、交通事故による院外心停止(OHCA)患者の1ヶ月後の生存率には、都道府県間で最大約10倍もの深刻な地域格差が存在することが明らかになりました。

この差の主な原因は患者の年齢や症状など個人的な要素ではなく「事故が起きた地域」にあることを示しており、国内の深刻な医療格差を浮き彫りにしています。

いったいなぜここまで大きな差がうまれてしまったのでしょうか?

研究内容の詳細は『American Journal of Emergency Medicine』への掲載が決定しています。

目次

- 同じ心停止なのになぜ生存率が異なる?

- 交通事故後の生存率、あなたの県は大丈夫?

- 救える命を地域で見捨てないために

同じ心停止なのになぜ生存率が異なる?

交通事故のニュースを聞くたびに、自分や家族が事故に遭ったらどうなるのだろうと、不安になることがありますよね。

同じような事故に遭っても、どこで事故が起きたかによって生存率に大きな差があるとしたらどうでしょう?

これは決してあり得ない話ではなく、むしろ現実の問題として、私たちが暮らす日本国内でも起きていることなのです。

なぜならば、そもそも心停止から患者が助かるかどうかは、決して偶然や運だけで決まるものではありません。

心停止後に命を取り戻すまでの流れは、『救命の連鎖』という言葉で表現されます。

これは、倒れた人を発見して救急通報をすること、胸骨圧迫などの心肺蘇生(CPR)を行うこと、AED(自動体外式除細動器)を使って早期に電気ショックを与えること、そして最終的に高度な医療施設に迅速に搬送して専門的な治療を受けること、という4つのステップが連鎖的に素早く繋がることで、初めて命が救えるという考え方です。

これまでの研究では、この救命の連鎖がスムーズにつながるかどうかには、主に患者自身の状態や事故の状況が重要と考えられてきました。

例えば、患者が高齢であるかどうか、心停止の瞬間が誰かに目撃されたかどうか、そして周囲に心肺蘇生を行える人がいたかどうか、といった要素です。

心臓病などの病気が原因で心停止が起きた場合には、心臓の状態を示す心電図の初期波形が「心室細動」という電気ショックで救いやすい状態であるかどうかが、特に生存率を大きく左右します。

こうした要因は科学的にも多くの研究で実証されていて、医療従事者や救急隊員たちにとってもよく知られていることです。

しかし最近の研究では、患者自身の状況だけでは説明できない大きな謎が浮かび上がってきました。

同じような条件で心停止が起きたとしても、日本の中で地域によって明らかに生存率が異なっていることが分かってきたのです。

実際、2013年にHasegawaらが日本全国の院外心停止を調べた研究では、「神経学的に良好な状態」で生存できる割合に、地域間で約2倍もの差があることを報告しています。

この差は、患者の年齢や症状の違いを考慮しても説明できませんでした。

また、2018年の別の研究でも、日本国内で救命講習を受けた人が多いかどうかや、AEDが普及しているかどうかなど、一般に生存率に重要とされる要素だけでは地域差を十分に説明できないと指摘されています。

では、こうした地域差を生んでいる本当の原因とは、一体何なのでしょうか?

この疑問に答えるために、研究者たちは特に「交通事故による心停止」に注目しました。

なぜ交通事故かというと、交通事故による心停止は心臓病が原因の心停止とは大きく異なる特徴があるからです。

交通事故の場合、衝突の衝撃で体の内臓や血管が損傷し、大量出血が起きることがあります。

こうした状況では、現場での応急処置も大切ですが、何よりも緊急手術や輸血などの高度な治療が迅速に行える病院に早く搬送することが、命を救うためには極めて重要になります。

つまり、交通事故による心停止の場合は、AEDの存在や市民の意識よりも事故後に「どの病院へ」「どのようなルートで」「どれくらい迅速に」搬送できるかという、地域の医療体制そのものが生存率を左右する可能性が高いのです。

そこで今回の研究では、日本全国の交通事故による心停止を調査し、地域間の生存率の差がどれくらいあるのか、そしてその差がどんな地域の要因から生じているのかを明らかにすることを目指しました。

交通事故による心停止患者の「助かる・助からない」を決めていた、本当の原因は一体何だったのでしょうか?

交通事故後の生存率、あなたの県は大丈夫?

生存率の地域差を生み出していた本当の原因とは、一体何だったのでしょうか?

この答えを得るために、研究者たちはまず日本全国を対象とした大規模な調査を行いました。

使用したのは総務省消防庁が管理している、日本全国の救急搬送の記録を収めたデータベースです。

このデータベースには、事故が起きた日時、場所、救急隊が現場に到着した時間、患者が病院に到着した時間など、救急搬送に関する詳細な情報が記録されています。

研究者たちはその中から、2018年から2022年の5年間に全国で起きた交通事故による院外心停止の患者、合計9,525件を対象に調査しました。

次に、これらの患者のその後の状態を追跡して、「事故から1か月後に患者が生存していた割合」を計算しました。

そして、この1か月後の生存率を日本の47都道府県ごとに分けて比較し、各都道府県でどれほど違いがあるのかを明らかにしようとしたのです。

すると、驚くべき事実が明らかになりました。

最も生存率が低い都道府県では、調査した5年間の期間中に交通事故による心停止となった患者のうち、事故後1ヶ月を経過しても生存していたケースが全くありませんでした。

つまり生存率0%です。

一方、最も生存率が高かった都道府県では、同様の患者の約10人に1人(約10.9%)が1ヶ月後も生存していました。

【コラム】なぜ交通事故による心停止は助かりにくいのか?

交通事故の場合、心停止が起こる原因の多くは「外傷」、つまり強い衝撃による内臓損傷や大量の出血です。病気が原因の心停止なら、心臓そのものを電気ショックなどで回復させることができれば、命が助かる可能性があります。しかし外傷が原因のケースでは、単に心臓が動き出しても、それだけでは十分ではありません。体中の血管が傷ついていたり、重要な臓器が壊れてしまっていることも多くあり多量の出血が伴うこともあります。そのため外傷がなくただ心臓が止まっている状態と比べて生存率が低くなってしまうのです。

同じ日本国内でこれほど極端な地域差があるという事実は、非常に深刻な問題と言えるでしょう。

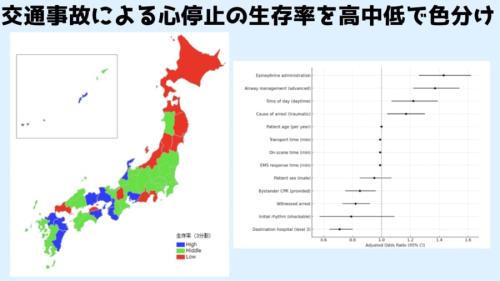

研究者たちはさらに、分かりやすくするために都道府県を「生存率が高いグループ」、「中間のグループ」、「低いグループ」という3つのカテゴリーに分類しました。

日本地図でこれらを色分けしたところ、生存率の高い地域と低い地域が明確に分かれていることが視覚的にもはっきりと分かったのです。

地図では、生存率の低い地域を赤色、生存率が高い地域を青色、その中間を緑色で表現しています。

このように色で示すことで、読者も地域差の実態を一目で理解することができます。

しかし、こうした地域差はなぜ生じているのでしょうか?

研究チームは、この生存率の差が「地域ごとの救急医療体制」に原因があるのではないかと考え、生存率が高い地域と低い地域の違いを詳しく比較してみました。

その結果、生存率が高い地域ほど、「三次救急医療機関」と呼ばれる高度な救命救急センターに患者が搬送される割合が非常に高いことが分かりました。

具体的には、生存率が高い地域では、心停止の患者のおよそ62%が直接こうした高度な救命救急センターに運ばれており、この割合は生存率が低い地域に比べて明確に高かったのです。

さらに、生存率が高い地域では人口あたりの医師の数や高度な医療施設の数も多い傾向が見られました。

救急車が事故現場に到着し、その後病院まで患者を搬送する時間を調べたところ、生存率が高い地域ほど搬送にかかる時間が明らかに短いことが分かりました。

ただし、より厳密に分析すると、搬送にかかった時間そのものが単独で生存率の差を説明するわけではなく、『病院への迅速な搬送』や『病院側の医療体制』など、複数の要素が絡み合っている可能性が示されました。

もう一つ重要な発見は、実は生存率が低い地域のほうが、『目撃された心停止』や『市民が心肺蘇生(CPR)を行った割合』が高かったということです。

しかし、統計的により詳しく分析すると、『目撃者がいること』や『市民がCPRを実施すること』は、むしろ生存率を高める効果を持つことが分かりました。

つまり、生存率が低い地域では目撃やCPRがあっても、その後の病院搬送が迅速に行えないなど、他の問題が原因で救命が難しかった可能性があります。

これらの要素は、生存率を高めるために非常に重要であることが統計的に明らかとなっています。

「すぐに事故を目撃した人が助けを呼ぶ」、「周囲の人が心肺蘇生を行う」、「高度な治療が可能な医療施設へ素早く搬送される」という流れがスムーズに行われる地域ほど、患者が助かる確率が高まっていたのです。

一方で、生存率が低い地域では、救急隊員が行う医療処置の中でも特に高度な処置が頻繁に行われていました。

救急救命士(ELST)が気道を確保するための気管挿管を実施した割合は37.7%、心停止患者にアドレナリン(エピネフリン)を投与した割合も29.8%で、これらは生存率の高い地域よりむしろ高かったのです。

これは一見すると奇妙に思えるかもしれませんが、背景には明確な理由があると考えられます。

生存率が低い地域では、高度な医療を提供できる病院への搬送割合が低く、その結果として救急隊が現場や搬送中にできる限りの高度な処置をせざるを得ない状況になっていた可能性があります。

救急隊はできる限りの処置を行っていますが、搬送される病院が高度な治療を十分に提供できる施設でなければ、治療効果が限定され、生存率が下がるリスクが高まってしまうのです。

研究では搬送にかかった時間も比較しており、生存率が高い地域では病院までの搬送時間が中央値で11分と比較的短かった一方、生存率の低い地域では13分と若干長くなっていました。

搬送時間が延びることで救急隊が現場で行う処置が増える傾向がありますが、処置時間が延びるほど専門的治療が受けられるまでの時間も長くなるため、生存率が下がる可能性が高まると考えられます。

つまり、高度な処置をどれほど現場で頑張って行ったとしても、早く専門的な治療が可能な病院に搬送できなければ、結局は効果が限定されてしまうという現実が浮かび上がりました。

こうして得られた結果は、「交通事故による心停止患者が助かるかどうかを左右していた要因は、年齢や事故状況だけでは説明できない地域ごとの医療体制の差である」とする、研究者たちの仮説を強く裏付けるものでした。

救える命を地域で見捨てないために

今回の研究が示したのは、交通事故で心肺停止になった際に「命が助かるかどうか」を決めている最大の要因が、実は患者自身の状況よりも、その地域にある医療体制や搬送システムにあるということです。

つまり、どんなに事故現場で最善を尽くしても、その地域に十分な救命設備がなければ、助かる確率が低くなってしまうという、非常に重要な問題を浮き彫りにしています。

実際に研究を主導した新潟医療福祉大学の安達哲浩講師は「地域による医療アクセスの格差”が生存に大きく影響していることが分かりました。どの地域にいても適切な救命処置が受けられる体制づくりが急務です。救急救命学科の学生にも、このような現実に目を向けながら、現場での判断力と行動力を養ってもらいたいと願っています。」と述べています。

私たちは普段、交通事故と聞けば「自分の運転が悪くなければ大丈夫」と考えるかもしれません。

しかし、もし事故が起きたときに「自分が住む地域には高度な治療が受けられる病院がない」「救急隊が十分な医療を提供できる状況にない」という現実があるとしたら、それはとても恐ろしいことではないでしょうか。

今回の研究が明らかにしたのは、そうした「命の格差」が日本国内で現実に存在するというショッキングな事実です。

では、こうした地域間の「救命格差」を解消するには、一体どうすれば良いのでしょうか?

研究チームは、この地域差を埋めてすべての患者が平等に救命のチャンスを得られるように、具体的な改善策を提言しています。

まず提案されているのが、地域を超えた広域的な救急搬送ネットワークを整備することです。

現状では、患者が事故に遭った地域に高度な医療施設がない場合、搬送先の病院を探すのに時間がかかってしまいます。

これはしばしば「救急車のたらい回し」として問題になります。

そのため、近隣地域の病院との連携を強化し、患者を迅速に高度な医療施設に搬送するための広域的な連絡体制や、リアルタイムで病床の空き状況を共有できるシステムを作ることが重要です。

ドクターヘリを活用するなど、新しい技術や手段を取り入れて、迅速な搬送ができるようにすることも求められます。

また、地域ごとに医療施設や人員配置が異なるため、それぞれの地域特性に合った救急医療の仕組みやトリアージ基準(患者の重症度に応じて治療の優先順位を決める仕組み)の見直しが必要です。

今回の研究成果をもとに、今後は行政や病院同士の連携を強化し、地域間の救急医療の格差を是正する取り組みがさらに進むことが期待されます。

参考文献

【救急救命】交通事故による心停止の生存率に地域差あり―全国データから実態を解明!

https://www.nuhw.ac.jp/news/61896

元論文

Regional disparities in 1-month survival following traffic accident-related out-of-hospital cardiac arrest in Japan: A nationwide observational study

https://doi.org/10.1016/j.ajem.2025.07.002

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部