香港の香港科技大学(HKUST)で行われた研究によって、次世代ディスプレイ技術として注目される「量子ロッドLED」が抱えていた課題が解決され、世界最高性能の緑色発光を実現することに成功しました。

この新技術は、従来の量子ロッドLEDと比べて約3倍の50万 cd/m²という明るさを達成したほか、22000時間以上という長寿命も兼ね備えています。

一般的なLEDディスプレイなどは、最大で500〜1500 cd/m²程度であり、量子ドットディスプレイが1500〜3000 cd/m²程度であることを考えると超高輝度と言えるでしょう。

このレベルの明るさがあれば日差しの強い屋外でも画面がはっきり見えるスマートフォンが作ったり、地球の夜景をまた一段と明るくすることも可能です。

いったい研究チームは、どのようにしてこの画期的な成果を達成したのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年6月5日に『Advanced Materials』にて発表されました。

目次

- なぜ『量子ロッド』なのか?量子ドットから進化した次世代LEDの秘密

- 世界最強の緑色発光LEDが実現

- 超高輝度LEDがもたらす未来――スマホからVRまで広がる可能性

なぜ『量子ロッド』なのか?量子ドットから進化した次世代LEDの秘密

普段私たちが手にするスマートフォンやテレビの画面を見て、「この画質、もう十分じゃない?」と感じることはありませんか?

実は、私たちが慣れ親しんでいるディスプレイの画質や鮮やかさは、この数十年間で劇的な進化を遂げてきました。

その中心にある技術が、LED(発光ダイオード)です。

LEDはもともと、小さなランプや電源表示などに使われる、ごく身近な発光素子として登場しました。

初期のLEDは赤色や黄色といった単色の光しか出せなかったため、画面表示への利用は限定的でした。

ところが、青色LEDが発明されたことで、赤・緑・青(RGB)の三原色を組み合わせ、鮮やかなカラー表示が可能になりました。

このことが、LEDがディスプレイ技術として広く普及するきっかけになったのです。

【コラム】LEDは半導体が光っている

私たちの身の回りはLEDであふれています。スマートフォンやパソコン、テレビの画面から街灯や信号機まで、多くの光がLEDによって生み出されています。しかし、「LEDがなぜ光るのか?」という質問に答えられる人は意外なほど少ないかもしれません。昔ながらの白熱電球は、中にあるフィラメントと呼ばれる金属線に電流を流して高温に熱することで光を発しています。つまり、電球の光は「熱くなった金属」が出している光です。一方、LEDが光る秘密は、その中にある半導体という物質にあります。半導体の中には、普段は静かに眠っている無数の「電子」と、その電子が抜けた「穴」(これを「正孔」といいます)が存在しています。電子はマイナスの電気を帯びている小さな粒子で、正孔は「電子が抜けた跡」、言わば「電子が座ることのできる空席」のような存在です。正孔は実際には粒子ではありませんが、まるでプラスの電気を持つ粒子のように振る舞います。LEDに電気を流すと、電子と正孔は半導体の中を自由に動き始めます。そして電子がついに正孔という「空席」を見つけて入り込んだ瞬間、2つは結合し、一瞬で一つになります。このとき放出されるエネルギーが、私たちの目に「光」として見えるのです。電子が正孔と出会って結合するときにエネルギーを放出する理由を理解するためには、半導体の内部構造を「坂道」に例えるのが一番わかりやすいです。半導体の中では、電子は「坂の上」、正孔は「坂の下」にいるような状態にあります。電子は坂の上で高い位置エネルギーを持っています。一方、正孔は電子が抜けてできた空席であり、「坂の下」の低い位置エネルギー状態を意味します。電子が正孔に引き寄せられて「坂の上」から「坂の下」へと落ちていくと、持っていた位置エネルギーが減ります。例えば、ボールを坂道の高いところから転がすと、ボールは坂道を転がり落ちる際にスピードを上げていきますね。この時、位置エネルギーが運動エネルギーに変換されているわけですが、半導体内部でも同様に電子の位置エネルギーが他の形に変換されます。例えるなら、電子が正孔という空席に「勢いよく飛び込んだ」瞬間に、飛び込む時の衝撃がエネルギーとして光になって飛び出してくるイメージです。また白熱電球はフィラメントを非常に高温に熱して光を出すため、電気の多くが「光ではなく熱」に変わってしまいます。実は電球の消費する電力の約90%以上が熱に奪われ、光になるのはごく一部なのです。一方のLEDは、電子が正孔と出会う瞬間のエネルギーを直接「光」に変換します。このとき熱があまり発生しません。電気の大半が無駄なく光になってくれるため、同じ明るさの光を作り出すのに必要な電力が、電球と比べてとても少なくて済むのです。さらに、半導体の種類を変えたり、構造を微調整することで、青や赤、緑といったさまざまな色の光を生み出すことができます。例えば、現在普及している白色LEDは、実は青色の半導体LEDの光を蛍光体に当てて白色光を作り出しています。

そして次に登場したのが、有機ELディスプレイ(OLED)という技術でした。

OLEDの大きな特長は、LEDとは違い、自らが光を放つ性質を持っていることです。

通常の液晶ディスプレイ(LCD)は、バックライトの光を透過することで色を表示しますが、OLEDはそれ自身が光を発するため、より薄く、曲げることも可能なディスプレイを実現しました。

また、一つ一つの素子が自発光するので、黒い部分では完全に光を消すことができ、非常に高いコントラストと色彩表現が可能となりました。

こうしてOLEDは、スマートフォンやテレビの画面として急速に普及していったのです。

最近ではさらに、「量子ドットLED(QLED)」という新しい技術も登場しています。

これは、「量子ドット」と呼ばれる極小の半導体粒子を用いたもので、粒子のサイズを微妙に変えることで自在に色を調整できるという特長があります。

量子ドットを使うと、色の再現性が格段に向上し、これまで以上に鮮やかで正確な色表現が可能になります。

そのため、QLEDは次世代ディスプレイとして注目され、特に液晶ディスプレイのバックライトとしての採用が進んでいます。

ここで今回注目するのが、「量子ロッドLED」という技術です。

これは、量子ドットのような球状の微粒子ではなく、細長い棒状(ロッド状)のナノ粒子を使った新しいタイプのLEDです。

では、なぜわざわざ細長い形状にする必要があるのでしょうか?

実は、この細長い「量子ロッド」には、従来の量子ドットにはない特別な利点があります。

それは、光の「発光方向性」です。

球状の粒子は全方向に均等に光を放出しますが、棒状の粒子は特定の方向に光が集中的に放出される傾向があります。

そのため、デバイス内部で発生した光が外へと効率的に取り出されやすくなり、より明るく鮮明な表示が可能になります。

言い換えれば、同じ電力を使っていても、棒状の粒子の方が効率的に画面を明るくできる可能性があるのです。

しかし、この理想的とも言える特性を実現するためには、いくつかの難しい課題がありました。

特に難問だったのが、「鮮やかな緑色の光を効率よく発光させること」でした。

緑色はRGBの三原色の中でも非常に重要であり、人間の目が特に敏感な色です。

しかし、これまでの量子ロッドLED技術では、なかなか効率良く明るい緑色を発することができず、量子ドットLEDに比べて性能が劣る状況が続いていました。

そこで今回、香港科技大学(HKUST)のスリヴァスタヴァ教授らの研究チームは、「これまで不可能とされていた緑色発光の壁を突破し、理論的な理想を実際のデバイスで実現する」ことを目指しました。

一体彼らはどのような方法で、これまで超えられなかった難問を解決したのでしょうか?

世界最強の緑色発光LEDが実現

一体彼らはどのような方法で緑色発光の難問を解決したのか?

研究者たちがまず着目したのは、量子ロッドを作り上げる材料自体の構造です。

量子ロッドLEDは、中心にある「コア」と呼ばれる部分が光を発し、その周囲を「シェル」という保護層が取り囲む形で構成されています。

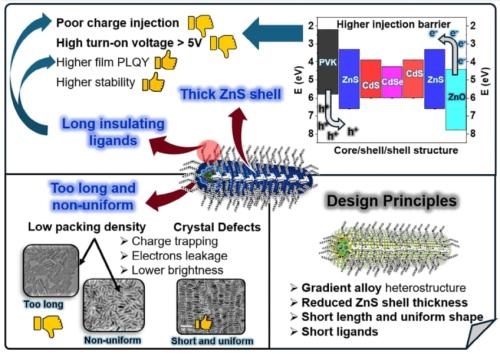

この問題の原因は、量子ロッドの「シェル(保護層)」の構造にありました。

量子ロッドの表面には安定した発光を維持するためにシェルと呼ばれる層を設けますが、この層が厚すぎると電子や正孔(ホール)といった電荷が内部に入りにくくなり、せっかくの電気エネルギーが十分に光に変換されません。

逆にシェルを薄くすると電荷の流入は容易になりますが、今度は発光が不安定になり劣化が進んでしまうというジレンマがありました。

そこで研究者たちは、シェルの組成を内側から外側に向かって徐々に変化させる「勾配合金構造」という新しいアイデアを導入しました。

この勾配合金構造を取り入れると、シェル層内部に生じやすい不整合や欠陥が大幅に抑えられ、電子や正孔がよりスムーズに量子ロッド内部に入ることが可能になったのです。

イメージとしては、滑らかで段差の少ない緩やかな坂道を作り、電気の流れを妨げる「障害物」を減らした状態を作り出したようなものです。

次に研究者たちが取り組んだのは、量子ロッドの「サイズと形状の均一性」を高めることでした。

量子ロッドは非常に小さなナノサイズの棒状粒子であるため、従来の方法では粒子ごとのサイズや形状にバラつきがありました。

こうした粒子を使ってデバイスを作ると、粒子同士がきれいに並ばず、どうしても隙間やムラができてしまいます。

これが光を均一に発することを妨げていました。

研究者たちは、量子ロッドの長さを従来よりも短く揃え、表面を滑らかに整えるという方法で、この問題を克服しました。

その結果、粒子同士がきれいに密集して整列し、光がデバイス内部で安定して均一に発光するようになったのです。

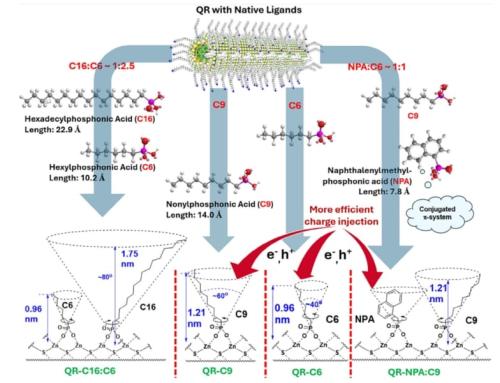

さらにもう一つ重要な改良は、量子ロッドの表面に付着する「リガンド」と呼ばれる有機分子の長さを短くすることでした。

このリガンドという分子は、もともとは粒子を液体の中で安定させる役割を持っています。

しかし、このリガンドが長すぎると、まるで茂みが道を塞ぐように電荷の流れを妨げ、内部まで電気が届きにくくなります。

そこで研究チームは、このリガンドの長さを短くすることで、粒子内部への電荷の通り道を確保し、量子ロッド内へスムーズに電荷が入るようにしたのです。

さらに研究者たちは、量子ロッドLEDのデバイス構造そのものにも工夫を凝らしました。

量子ロッドLEDでは、量子ロッド層に電子と正孔という2種類の電荷をうまくバランスよく送り込む必要があります。

これまでのデバイスでは、電子が正しい場所に届く前に漏れ出してしまう問題がありました。

そこで研究チームは、正孔を送り込む役割を持つ有機材料層を1種類ではなく2種類重ねて使用するという工夫をしました。

具体的には、PF8CzとPVKという異なる特性を持った有機材料を積層し、2重の防御壁を作ることで、電子が漏れ出すことを防ぎつつ、正孔をより確実に送り込むことに成功しました。

これらの革新的な工夫によって完成した新型の量子ロッドLEDは、驚くべき性能向上を実現しました。

まず、投入された電気エネルギーを効率よく光に変換する「外部量子効率(EQE)」が24%という、従来の最高値22%を上回る新記録を達成しました。

また、消費する電流に対して得られる明るさの指標では、1アンペアあたり89カンデラ(cd/A)という非常に優れた効率を記録しています。

そして特に目を引くのが、この新しい量子ロッドLEDが放つ光の明るさです。

輝度は51万 cd/m²を超え、従来の量子ロッドLEDに比べて約3倍という圧倒的な明るさを実現しています。

これがどれほど明るいかというと、一般的なスマートフォン画面(およそ500〜1000 cd/m²)の数百倍という桁違いのレベルで、直視が困難なほどの強烈な輝きです。

さらに、これほど高い輝度を発揮しながらも、性能の劣化が非常に遅く、輝度が初期値の半分になるまでの時間(寿命)は22000時間以上にも達しています。

つまり、一度点灯すれば、約2年半もの間、輝度が半減することなく安定して明るさを保てるのです。

これら一連の実験成果は、量子ロッドLEDの緑色発光が抱えていた長年の課題を完全に打ち破るものでした。

では、これほどまでに優れた性能を発揮できた本質的な理由はどこにあるのでしょうか?

超高輝度LEDがもたらす未来――スマホからVRまで広がる可能性

今回の研究によって、「量子ロッドLEDが次世代のディスプレイ技術として、これまでの課題を乗り越え、実際に実用化される可能性が十分あること」が示されました。

従来のディスプレイでは、理論的には実現できても、実際のデバイスとして製品化する段階で効率や寿命の問題に悩まされることがよくありました。

しかし、この量子ロッドLEDは理論的に優れているだけでなく、実際に高効率で非常に明るい緑色の光を安定して放つことができるという点が大きなブレイクスルーとなっています。

特に重要なのは、この技術が実現した色の再現性の高さです。

今回の量子ロッドLEDは、515〜525nmという波長の緑色光を非常に純度高く発することが可能で、この波長帯は色再現領域の中でも特に重要な色です。

人間の目にとって緑色は、鮮やかさや自然な色彩感覚を司る中心的な色であり、この色の純度が上がることで、テレビやスマートフォンのディスプレイで表現できる色の幅が飛躍的に広がります。

つまり、今後のディスプレイは、現実世界の色に極めて近い映像を鮮やかに再現できるようになるでしょう。

さらに、明るさと寿命という二つの重要な要素においても、この量子ロッドLEDは従来の技術をはるかに凌駕しています。

51万 cd/m²を超える非常に高い輝度を実現したことで、屋外の強い日差しの下でもディスプレイを明確に視認できる可能性があります。

例えば、現在のスマートフォンでは屋外の明るい場所で画面が見にくいと感じることがありますが、この技術を応用すれば、真夏の日差しの下でも画面が鮮明に見えることが期待されます。

また、最近急速に普及が進むVR(仮想現実)やAR(拡張現実)デバイスにおいても、この超高輝度は極めて重要な意味を持ちます。

VRやARでは、小型で軽量かつ明るいディスプレイが求められますが、従来の技術では十分な明るさと鮮明さを得ることが難しく、ユーザーがリアルな没入感を感じられないケースがありました。

量子ロッドLEDの明るさと色純度の高さがあれば、こうしたデバイスにおいても現実と見紛うほどのリアルな視覚体験を提供できるでしょう。

さらに、明るさだけでなく省エネ性能にも優れている点が見逃せません。

これほどの高輝度を発するにもかかわらず、電流あたりの発光効率が非常に高く、同じ明るさを得るために必要な電力を大幅に削減できます。

結果として、デバイスの発熱も抑えられ、熱による劣化やバッテリー消耗が軽減されるため、より長く安全に使える機器の開発が可能になります。

寿命の長さも画期的です。

輝度が初期の半分に低下するまでの時間(T50寿命)が22000時間以上という驚異的な数値は、実際の製品として極めて重要な指標となります。

ディスプレイが美しくても、短期間で劣化してしまっては商品としての価値は大きく下がってしまいます。

しかし、今回の量子ロッドLEDは長期間にわたり鮮やかな色と明るさを維持できることが示されました。

これは例えば、自動車のヘッドライトや信号機、さらには屋外の巨大な広告ディスプレイなど、高輝度かつ長時間の使用が求められる分野にも大きな恩恵をもたらすでしょう。

研究チームは、このような画期的な性能を実現できた理由として、「慎重に設計されたナノロッド組成と、デバイス内部の界面工学により、これまでの技術的な課題を大きく克服できた」と述べています。

量子ロッドという素材自体の改良だけでなく、それをデバイスに組み込むための様々な工夫や調整が合わさったことで、初めて実際の性能として実現できたのです。

もちろん、この研究成果がすぐに私たちの手元の製品として登場するためには、まだいくつかの課題が残っています。

例えば、今回は緑色の量子ロッドLEDにおいて高性能を示しましたが、ディスプレイ技術として本格的に普及するには、赤色や青色の量子ロッドLEDも同様に高い性能で作り出す必要があります。

また、量産する際のコストや安定した製造プロセスの確立など、産業化に向けた技術的な壁を乗り越える必要もあります。

しかし、今回の研究成果は、それらの課題を乗り越えるための重要な一歩を踏み出したことを示しています。

量子ロッドLEDがもたらすディスプレイの未来は、非常に明るく、色鮮やかで、しかも耐久性があるという、かつてないほど魅力的なものになるでしょう。

近い将来、私たちが使うスマートフォンやテレビ、VRやARデバイスなどの画面に、この新しい量子ロッドLEDが使われている可能性は決して低くありません。

元論文

Highly Efficient and Stable Green Quantum Rod LEDs Enabled by Material and Charge Injection Engineering

https://doi.org/10.1002/adma.202503476

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部