約5億年前のカンブリア紀に存在した「アノマロカリス」は、最も有名な古生物のひとつです。

当時の生態系の頂点捕食者であり、硬い三葉虫でもバリバリ食べていたと考えられてきました。

しかし新たな研究の結果、アノマロカリスは硬い獲物を食べるのには不向きだったことが判明したのです。

アメリカ自然史博物館(AMNH)によると、アノマロカリスの歯や2本の付属肢では、岩のように硬い三葉虫の殻を砕くことはできず、逆に破損する可能性が高かったという。

もし無理に三葉虫を食べようものなら、逆に歯を折られていたかもしれません。

研究の詳細は、2023年7月5日付で科学雑誌『Proceedings of the Royal Society B』に掲載されています。

目次

- アノマロカリスは三葉虫をバリバリ食べられたのか?

- 三葉虫を狙うと逆にケガをした

アノマロカリスは三葉虫をバリバリ食べられたのか?

アノマロカリスの化石は1800年代後半に、カンブリア紀の地層を保存するカナダの「バージェス頁岩(けつがん)」で初めて発見されました。

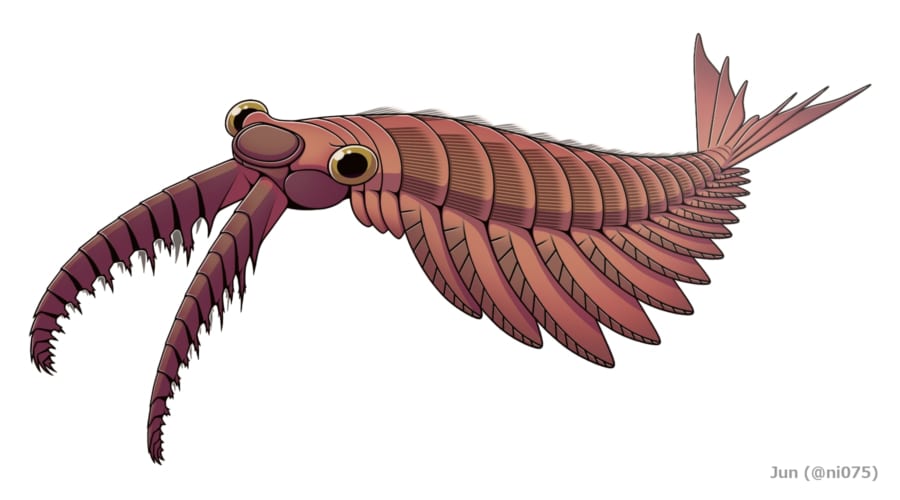

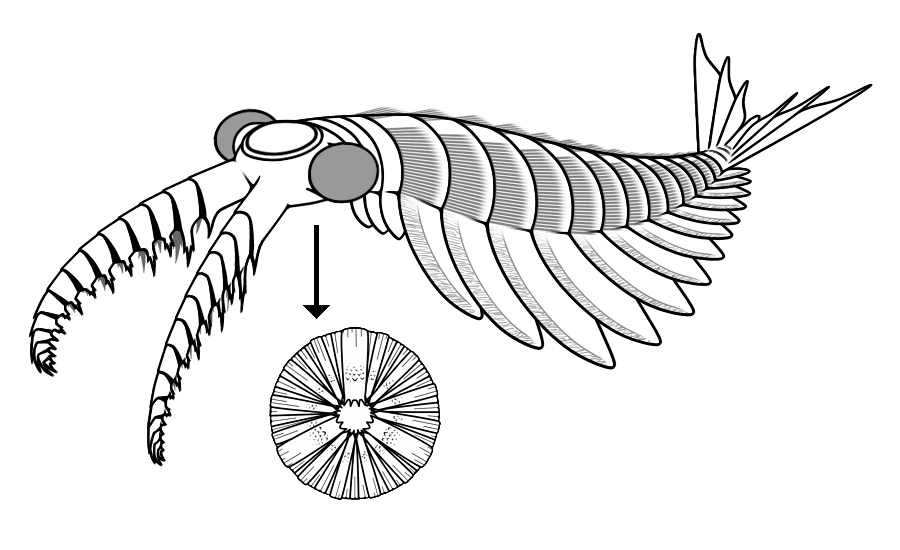

全体の容姿はエビに似ており、2つの複眼と顔の真下にある丸い口、前方に突き出した2本の付属肢が特徴です。

学名のアノマロカリス・カナデンシス(Anomalocaris canadensis)は、ラテン語で”カナダ産の奇妙なエビ”を意味します。

体長は約60センチに達しましたが、今日の水準からすれば大型犬くらいなので、それほど大きく感じないかもしれません。

しかし当時の海は体長10センチ以下が普通でしたから、60センチはとんでもなく巨大でした。

それゆえにカンブリア紀の頂点捕食者とされてきたのです。

古生物学者たちも「頻繁に見つかる破損した三葉虫の化石はアノマロカリスによる攻撃が原因だろう」と考えてきました。

その一方で、本研究主任のラッセル・ビックネル(Russell Bicknell)氏は以前からこの説に疑問を抱いていました。

「私には腑に落ちませんでした。三葉虫の外骨格はとても丈夫で、岩のように硬い成分でできています。

反対にアノマロカリスの体はほとんどが柔らかく、ふにゃふにゃしていたと考えられています」

また実際に、アノマロカリスが三葉虫をバリバリ捕食していたとする事実は学術的には正式に発表されていません。

加えて、口器に関する近年の研究では「硬い食べ物を処理する能力はなかった可能性が高い」とする結果も報告されています。

そこで今回の研究では、アノマロカリスの「2本の付属肢」が三葉虫のような硬い生物の狩りや捕食に使用できたかどうかを調べました。

三葉虫を狙うと逆にケガをした

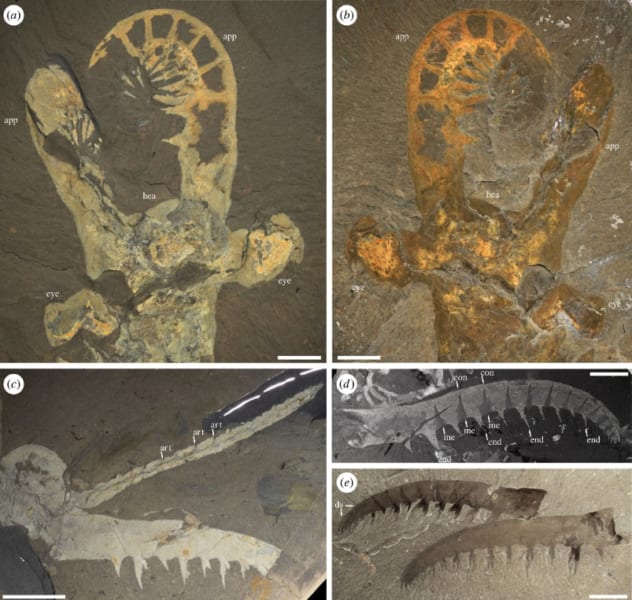

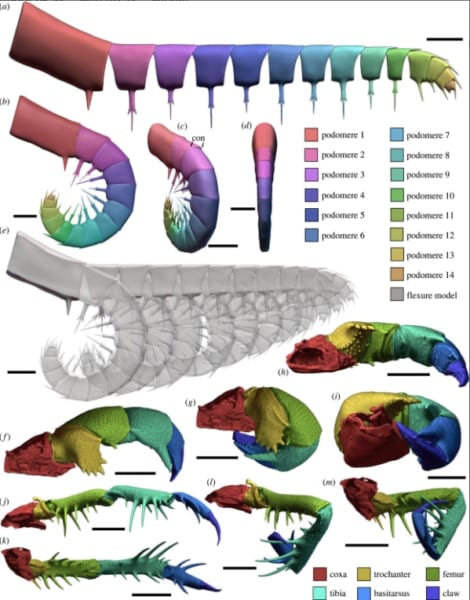

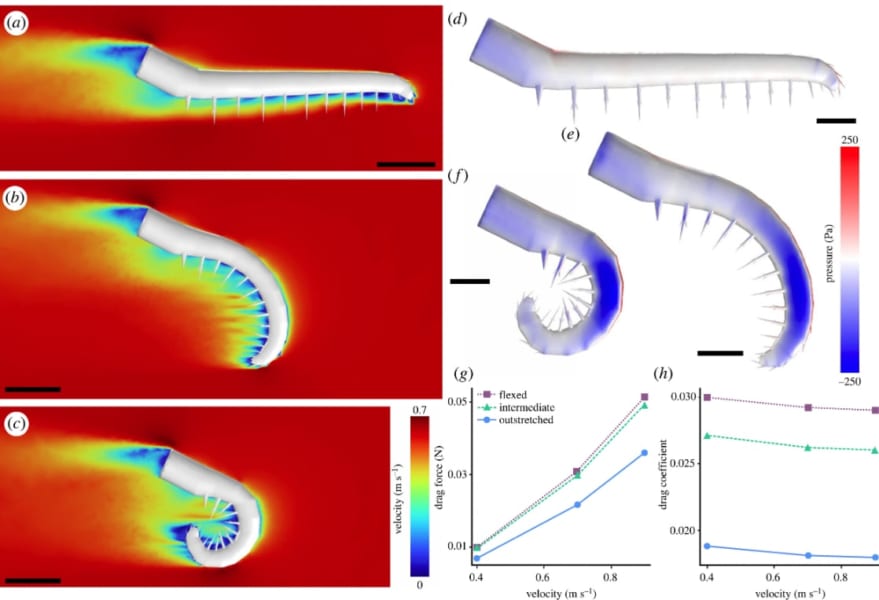

研究チームはまず、バージェス頁岩から出土した約5億800万年前の化石をもとに、アノマロカリスの3Dイメージを作成しました。

さらに現代のウデムシやサソリモドキと比較しながら、複数の関節に分かれたアノマロカリスの付属肢がどれほどの可動域を持っていたか、強度はどれくらいであったかなどを検証しています。

するとアノマロカリスの付属肢は、かなり柔軟に曲げたり伸ばしたりすることが可能で、獲物を捕らえるのには問題ないことが分かりました。

ところが三葉虫のような硬い獲物をつかむシミュレーションで、その応力(外力が加わった際に物体内に生じる抵抗力)やひずみ(外力によって物体が変形した割合)を調べた結果、三葉虫の殻ではなく、確実にアノマロカリスの付属肢の方が破損することが示されたのです。

三葉虫などの殻は結晶質炭酸カルシウムで出来た生体鉱物で、岩と同等の硬さがあったと考えられています。

このことから、アノマロカリスが鉱物化した外骨格を持つ生物を攻撃した場合、彼ら自身の付属肢の方が折れた可能性が高いと考えられるのです。

その一方で、計算流体力学の手法でアノマロカリスの遊泳能力を調べてみると、付属肢をまっすぐ伸ばすと水の抵抗力が最小化され、かなりの遊泳速度が出たと推定されています。

トップスピードで泳ぐときは、スーパーマンのように2本の付属肢をまっすぐ前に伸ばしていたのでしょう。

このような素早い遊泳能力は、海底に潜む甲殻類を追うためには必要がないため、ここからもアノマロカリスはもっと別の獲物を狙っていた可能性が示唆されるのです。

以上を踏まえた上でチームは、アノマロカリスは三葉虫のような硬い獲物を狙うことはなく、すばやい遊泳能力を活かして海中を泳ぐ柔らかい生き物を捕食していただろうと結論しました。

その獲物の一例として、カンブリア紀にはすでに存在したクラゲを代表とする有櫛(ゆうしつ)動物、それからネクトカリス(Nectocaris)という現代のイカのような軟体動物、またオタマジャクシのような見た目の古虫動物(Vetulicolian)が挙げられています。

ビックネル氏はこう話しています。

「これまでの仮説では、アノマロカリスにとってバージェス頁岩から出土した生物相はバイキング料理であり、好きなものを何でも食べていたとされていました。

しかしカンブリア紀の食物ネットワークは、従来考えられていたより遥かに複雑だったと思われます」

アノマロカリスは確かに一流の捕食者だったでしょうが、どうやら硬い食べ物はお断りだったようですね。

参考文献

Apex Predator of the Cambrian Likely Had a Soft Diethttps://www.amnh.org/explore/news-blogs/research-posts/apex-predator-soft-diet

This ancient, Lovecraftian apex predator chased and pierced soft prey

https://www.sciencenews.org/article/ancient-apex-predator-prey

元論文

Raptorial appendages of the Cambrian apex predator Anomalocaris canadensis are built for soft prey and speedhttps://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2023.0638