「呼吸」の特性を日常生活で意識している人はほとんどいません。

ところが私たち人間は、1日に約2万9000回も呼吸しています。

呼吸に対する理解が少しでも深まり、それを活用できるなら、私たちは大きなメリットを得るはずです。

兵庫医科大学 生理学 生体機能部門に所属する中村 望氏ら研究チームは、息を吸う瞬間に集中力が低下することを発見しています。

この集中力の低下は、記憶を思い出すプロセスにも影響を与えると考えられます。

研究の詳細は、2022年9月30日に学術誌「Cerebral Cortex Communications」に掲載されました。

目次

- 息を吸う瞬間に集中力が低下し、記憶力にも影響する

息を吸う瞬間に集中力が低下し、記憶力にも影響する

呼吸のリズムや位相の違いは、身体や脳にさまざまな影響を及ぼすことで知られています。

実際、私たちが視覚や聴覚、触覚などから情報を得たり、体を使って運動したりするときには、脳活動に応じて呼吸のタイミングが調整されています。

これまで仲村氏ら研究チームは、呼吸と脳や身体活動の関係性を研究してきました。

そして前回の研究では、「息を吸う瞬間」に記憶想起(記憶を思い出すプロセス)のパフォーマンスが低下することを発見しました。

では、どうして息を吸う瞬間に思い出す力が弱まるのでしょうか?

仲村氏ら研究チームはこの点を解明するため、fMRI(機能的磁気共鳴画像法)を用いて記憶に関する脳活動と呼吸の関係性を調査することにしました。

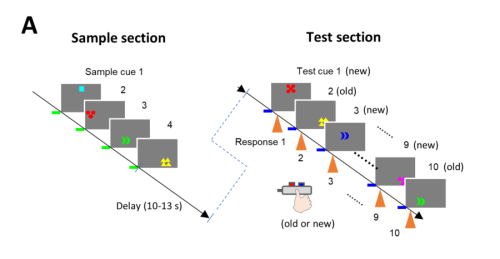

実験には25名の健康な男女が参加。

参加者たちは、最初に「形状・色、数、位置」が異なる4パターンの図形を記憶します。

次に、10回連続でさまざまなパターンの図形が提示され、その画像が最初に記憶した4つの画像と同じかどうか判断してもらいました。

また、この時の脳活動がfMRIによって記録されました。

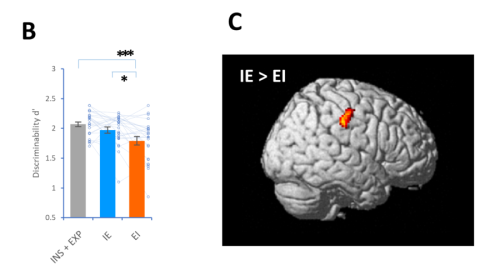

実験の結果、息を吸う瞬間では、特定の脳領域(右側頭頭頂接合部、右中前頭回、背内側前頭前皮質)での活動が低下すると分かりました。

これら脳領域の変化が示すのは「集中力の低下」です。

つまり、息を吸う瞬間に私たちの集中力が低下すると判明したのです。

前回の研究では、息を吸う瞬間と記憶想起に関連性が見出されました。

しかし今回の研究から、正確には「私たち人間は、息を吸う瞬間に集中力・注意力が途切れ、その結果、記憶力や判断力など、さまざまな認知機能の低下を引き起こす」と言えるようです。

こうした発見は、「息を吸わなければ集中力が途切れない」とか、「非常に重要な瞬間では息を吸うのではなく、息を吐いておくと良い」といった新しい呼吸法の研究に役立つ可能性があります。

「呼吸と集中力の関係性」は人間の活動に関わる重要な要素として、今後注目されていく分野でしょう。

研究チームは、「呼吸をうまく主導することで、集中力や注意力を改善し、最終的に、日常生活や仕事、勉強だけでなく、スポーツや車の運転など、あらゆる分野でのパフォーマンスの向上に役立つことが期待されます」と述べています。

参考文献

集中力低下は「息を吸う瞬間」と関係していることが明らかに

https://www.hyo-med.ac.jp/corporation/publicity/news-releases/1487/

元論文

Respiration-timing-dependent changes in activation of neural substrates during cognitive processes

https://academic.oup.com/cercorcomms/advance-article/doi/10.1093/texcom/tgac038/6696699

ライター

大倉康弘: 得意なジャンルはテクノロジー系。機械構造・生物構造・社会構造など構造を把握するのが好き。科学的で不思議なおもちゃにも目がない。趣味は読書で、読み始めたら朝になってるタイプ。

編集者

ナゾロジー 編集部