津波が観測された際には、気象庁から「津波観測に関する情報」が発表されます。2025年7月24日以降、何らかの理由で津波の観測ができない場合には、この情報の中で「欠測」として発表されるようになります。

しかし、各メディアからは、この「欠測」という言葉がわかりにくいのではないかという声も上がっています。

そこで今回は、この津波情報の欠測とは何か、なぜ発表するのか、どんな時に欠測が起こるのかについて解説します。また、この情報をどう捉え、どのように行動すればよいかについてもお伝えします。

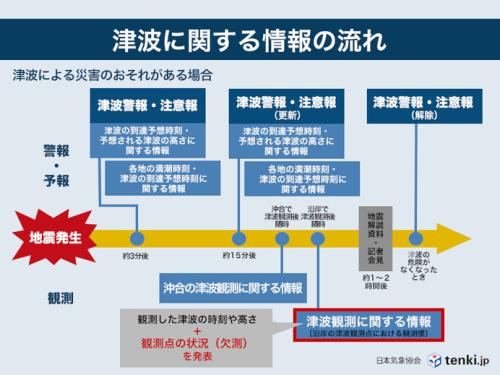

津波に関する情報の流れ

津波情報の「欠測」とは(2025年7月24日運用開始)

地震発生後、津波による災害発生のおそれがある場合には、気象庁から津波に関する情報が順次発表されます。最初に、「津波警報・注意報」が発表され、予想される津波の到達時刻や高さに関する情報などが発表されます。その後、沿岸部で津波が観測された際には、随時「津波観測に関する情報」が発表されます。

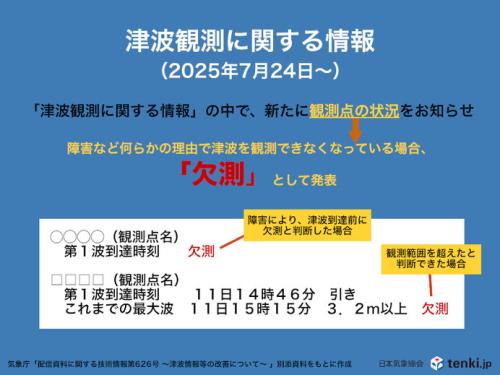

2025年7月24日から、この「津波観測に関する情報」に新たな情報が追加されます。

従来、「津波観測に関する情報」の中では、以下の情報が発表されます。

<津波観測に関する情報>

各津波観測点における

・第1波に関する観測情報:到達時刻、押し波か引き波か

・最大波に関する観測情報:観測時刻、高さ

今後は、これらの情報に加えて、津波観測点で何らかの理由で津波の観測ができない場合には、その地点のデータは「欠測」であることが発表されるようになります。

この「欠測」という言葉自体は、目新しい言葉ではなく、観測や測定したデータの一部が記録・収集できずに欠けてしまった際に、気象・環境分野、統計調査や医療分野などではよく使われる言葉です。

ですが、一般的にはやや聞きなれない言葉ですし、なぜわざわざ発表するの?という疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょう。次で、その意図を読み解いていきます。

「津波観測に関する情報」に「欠測」のお知らせを追加

なぜ、津波情報の「欠測」を発表するの?

なぜ、改めて「津波観測に関する情報」で「欠測」を伝えるようにしたのでしょうか。

実は、これまでも「何らかの理由で津波をうまく観測できなかった」ことはありました。しかし、そのことを速やかに伝える手段がありませんでした。

例えば、2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震の例では、珠洲市長橋の観測点において、地震発生直後から津波の観測ができなくなり、「津波観測に関する情報」の中で、この地点についてなにも情報が発表されない状態が続きました。なお、このとき観測ができなかったのは、地盤が隆起して観測ができない状態になってしまっていたことが原因でした。

従来の「津波観測に関する情報」では、津波が観測された地点の情報のみが伝えられ、観測されていない地点の情報は発表されません。ということは、この情報の中で、見かけ上、「津波なし」と「欠測(測定不可)」の違いがわからないということになります。

このため、何も情報が発表されないと、その地点には津波がきていないと誤解されてしまうリスクがありました。

この時は、後から報道発表を通じて「珠洲市長橋は欠測」であることが伝えられましたが、今回の変更によって「津波観測に関する情報」の中でリアルタイムに「欠測」を伝えられるようになると、「津波がきていない(観測なし)」わけではなく「当該観測点において、何らかの理由で津波を観測できない状況になってしまっている」ことを即座に伝えられるようになります。

今回、気象庁が「欠測」を追加した背景には、こうした狙いがあると考えられます。

津波情報が「欠測」する原因は?

そもそも、なぜ、津波の観測値が欠測することがあるのでしょうか。

津波の観測値が欠測になる原因はさまざまですが、例えば以下のようなものが考えられます。

①地盤の隆起

先ほどの令和6年能登半島地震の例では、珠洲市長橋の観測点で、地震によって地盤が隆起し、海底が露出してしまったために観測が不可能な状態となりました。

また同地震では、輪島の観測点についても、当初は観測データから1.2m以上の津波を観測と発表されたものの、実際には地盤隆起の影響を受けていたために、後から欠測扱いとなりました。

令和6年能登半島地震の際、地盤が隆起してしまった珠洲市長橋のようす(気象庁資料より)

②観測施設の流出や水没による観測機器の障害、通信回線断、停電

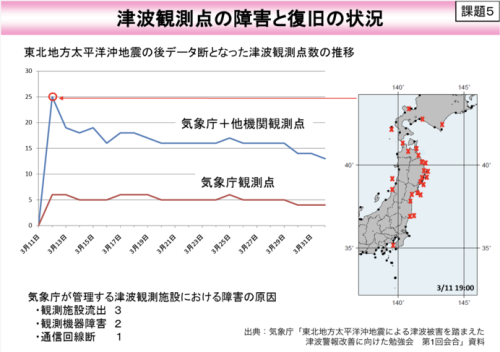

東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の事例では、青森県から茨城県にかけての太平洋沿岸のほとんどの観測点でデータが途切れました。これは、津波によって発生した観測施設の流出や水没による観測機器の障害、通信回線断、停電などが原因です。

③観測施設のメンテナンスによる休止

観測施設や機器の点検・更新で一時的に観測を休止している場合も考えられます。最近では2024年12月から2025年3月にかけて、順次、老朽化した全国の津波観測施設の更新作業が行われました。この間、各観測点では数日〜最大1ヶ月半ほど観測休止期間がありました。

ただし、休止期間中は周辺の観測点で観測できる体制を維持するなど、津波警報や津波情報への影響がないよう計画的に作業が行われました。

東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)で欠測が発生した津波の観測点(気象庁資料より)

これまで通り「津波警報・注意報」に従って避難行動を

ここまでお伝えしてきた通り、7月24日以降、「津波観測に関する情報」において「欠測」という情報が発表される可能性があります。

もし、津波情報で「欠測」という文字を見聞きした際には、「観測できていないが津波が来ている可能性があるので油断しないで」と捉え、これまで同様、津波警報等が発表されている間は避難を続けてください。津波が観測されていないからと言って、避難をやめて家に戻ったりしないようにしましょう。

防災情報の情報量が増え、高度になることは良いことでもある反面、複雑で混乱してしまうという課題も浮かんできます。ですが、津波情報でもっとも大切なのは、とにかく「津波警報・注意報」に従って行動をしていただきたいということです。

今回、新しく情報が追加されても、これだけは変わりません。津波警報等が発表されたら、直ちに高い場所へ避難を。そして解除されるまでに避難を続け、決して海岸には近づかないでください。大切な命を守るために、ぜひ覚えておいていただけたらと思います。

津波警報等の種類ととるべき行動