日本の冬の定番アイテムとして、昔から親しまれてきた「こたつ(炬燵)」。

立冬が過ぎた今の時季、「そろそろこたつを出そうかな」と考えている人も多いと思いますが……だったら、今日出すのがオススメ! じつは今日11月15日は、こたつを出すと良いとされる「こたつ開きの日」なんです。そんな日があるなんて知ってましたか?

そこで今日は、こたつの起源や進化の歴史とともに、「こたつ開きの日」の由来についてお話ししましょう。

500年以上にわたって、日本人の暮らしに寄り添ってきた「こたつ」

日本のこたつの起源をたどると、500年以上前の室町時代にまでさかのぼります。その当時は、炭に灰をかけた囲炉裏(いろり)の上に低い台を置き、着物をかぶせて使っていたそうです。

江戸時代に入ると、囲炉裏の上に櫓(やぐら)を組んで布団をかけた「やぐらごたつ」や、囲炉裏を深く掘って布団をかけた「腰掛けごたつ」、火鉢と櫓を組み合わせた可動式タイプなど、さまざまな形式のこたつが登場。明治時代には、囲炉裏を床より下げて作り、床の上に櫓を組んで布団をかけた「掘りごたつ」が考案されました。

その後、大正時代後期になると、炭火より安全な電気式のこたつが発売されましたが、当時はあまり普及しなかったようです。しかし、戦後の1957年に東芝から座卓型の「電気やぐらごたつ」が発売されると、一気に大ブレイク。天板の裏(上部)に電気ヒーターが付いているので、足をゆったり伸ばして使え、移動も設置もカンタン。またたく間に大ヒット商品となり、一般家庭に広く普及していきました。

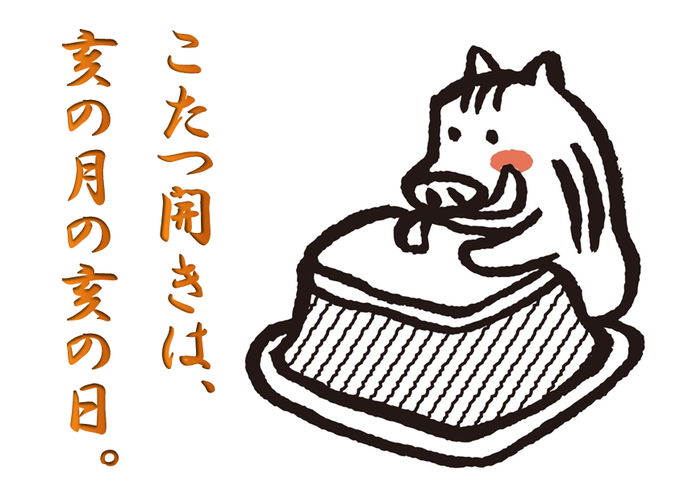

亥の月の亥の日にこたつを出す「こたつ開き」

こたつを出して使い始める「こたつ開きの日」の慣習は、江戸時代に始まったといわれています。その日とは「亥の月の亥の日」。当時、武家は亥の月の最初の亥の日に、庶民は亥の月の二番目の亥の日に、こたつを出して使い始めたそうです。

ではなぜ、亥の月の亥の日に「こたつ開き」をしたのでしょうか? それは、亥(イノシシ)が火を避ける動物と考えられ、この日にこたつを使い始めると火事にならないという言い伝えがあったからです。電気のある今の時代とは違い、昔のこたつには炭火が使われていましたので、火事の元となることも多かったのでしょう。

ちなみに、今年(2018年)の「亥の月の亥の日」は、11月3日、11月15日、11月27日。亥の月は旧暦の10月(新暦では11月)、亥の日は十二支が12日ごとに回ってくるため毎年異なります。地域や気候によってこたつを出す日は違ってくると思いますが、昔の慣習を意識しつつ、現代の暮らしに取り入れてみるのもいいかもしれませんね。

ライフスタイルの変化とともに進化する現代の「こたつ」

こたつに入ってミカンを食べたり、家族や友人と談笑したり、のんびりテレビを観たり……。こたつのある暮らしは、どこか懐かしく、心まで温かくなってくるような気がします。エアコン暖房や洋室が主流となった近年は、こたつのある家が減りつつありますが、オシャレなインテリアを演出するアイテムとして、また、頭寒足熱のエコな暖房器具として再び注目を集めているようです。

ここ最近は、イスに座って使える「ハイタイプこたつ」や、1~2人用のコンパクトな「パーソナルこたつ」、スタイリッシュなフォルムの「円形・長方形こたつ」など、現代のライフスタイルにマッチした新商品も次々と登場。機能もデザインも驚くほど進化していますので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょう。

500年以上にわたる歴史や風習、さまざまな工夫を受け継ぎながら、時代とともに進化してきたこたつ。心も身体も温めてくれる冬の風物詩として、これからも日本人の暮らしの中に生き続けてほしいと思います。