ポイント

・ 将来の水銀使用制限を見据えて、溶存無機炭素分析のための新たな水試料殺菌手法を提案

・ 国際的に広く用いられる水銀に代わって、環境負荷の少ない塩化ベンザルコニウムを使用

・ ろ過処理を組み合わせることで、適用可能な水試料の範囲を拡大

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202507222504-O1-53bv1Fv4】

概 要

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)活断層・火山研究部門 高橋 浩 主任研究員は、国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 宇宙地球環境研究所(以下「名大」という) 南 雅代 教授と共同で、水試料の溶存無機炭素の濃度および炭素同位体の高精度な分析を実現するための水試料の殺菌処理に関し、環境負荷の極めて低い新手法を開発しました。

温室効果ガスの代表である二酸化炭素の多くは海洋に吸収されて、海水中では溶存無機炭素として存在します。したがって海水試料の溶存無機炭素の分析は、地球環境の変化を把握し予測するために重要です。分析は、国際的に定められた共通手法で行われており、その中では水銀による殺菌が行われます。水銀は優れた殺菌力を持つ反面、生物への危険性と環境負荷の高さから世界的にも使用制限が進む物質です。

今回、水銀による殺菌に替えて、ろ過処理と塩化ベンザルコニウムによる殺菌処理からなる手法が地下水や河川水などの淡水試料だけでなく、海水や汽水などの塩水試料といった幅広い水試料に対して有効であることを確認しました。この成果は、安全かつ安定した試料の確保を可能にし、試料処理に関する将来の世界共通手法の改訂に貢献することが期待されます。

なお、この技術の詳細は、2025年7月21日に「Ocean Science」に掲載されました。

下線部は【用語解説】参照

※本プレスリリースでは、化学式や単位記号の上付き・下付き文字を、通常の文字と同じ大きさで表記しております。

正式な表記でご覧になりたい方は、産総研WEBページ

( https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20250724/pr20250724.html )をご覧ください。

開発の社会的背景

温室効果ガスの代表である二酸化炭素は、人間活動によって大気中に放出された量の多くが海洋に吸収されていることがわかっています。グローバルな炭素循環のしくみを明らかにするには、海洋がどのように二酸化炭素を吸収しているかを理解することが欠かせません。その吸収量や変化を正確に把握するためには、海水中に含まれる溶存無機炭素、特に放射性炭素(14C)濃度の詳細な分析が必要です。こうした広大な海洋全体を対象とした観測には、多くの研究者による国際的な協力が不可欠であり、それぞれの分析値の整合性が保たれることが求められます。このため、水試料中の溶存無機炭素濃度や炭素同位体を測定する国際的な共通手法が定められています。

この共通手法には、採取した水試料中の微生物活動による成分変化を防ぐために微生物を殺菌処理する工程が含まれており、そこでは水銀が殺菌剤として使用されています。水銀は、かつて計測機器や照明、電池、化粧品、医薬品などにも広く使われていましたが、生物の体内に蓄積しやすく、深刻な健康被害を引き起こすことが知られています。こうした高い生物毒性と環境への負荷を考えれば、水銀の使用は可能な限り避けるべきです。水俣条約の発効が示すように、世界的に水銀使用の管理が厳格化されており、近い将来、水銀を用いた殺菌処理に制限がかかる恐れがあります。地球規模の環境変化に関する研究・調査を継続的に実施していくには、水銀を使わずに溶存無機炭素を分析できる新たな手法の確立が求められており、本研究はこのようなニーズに応えることを目的として実施されました。

研究の経緯

塩化ベンザルコニウムは殺菌剤として長く使われてきた物質で、1990年代後半には水試料の殺菌に使われています。産総研は、塩化ベンザルコニウムを溶存無機炭素分析のための水試料保管に適用できるのかの検証を実施してきました。その結果、地下水などの淡水試料に対しては効果的ですが、海水などの塩水試料では、試料の保管期間が長くなるにつれてその効果が低下することを明らかにしました。しかし、海洋研究では、水試料を採取した調査船が帰港して研究施設に試料が送られるまで分析ができず、1〜2か月、場合によってはそれ以上の期間、試料保管が必要なため、試料の殺菌効果の持続性は大きな課題です。この課題を解決するため、産総研と名大が協力し、水銀などの環境負荷の高い物質を使用せずに、淡水試料にも塩水試料にも効果のある殺菌手法を開発しました。

なお、本研究開発の一部は、文部科学省 科学研究費補助金(課題番号:23K03500)(2023~2026年度)の支援を受け、名古屋大学宇宙地球環境研究所の共同利用・共同研究プログラム「加速器質量分析装置等利用(共同利用)」(2022~2025年度)により実施しました。

研究の内容

今回、安全かつ効果的な水試料の殺菌手法として、ろ過処理と塩化ベンザルコニウムの添加処理の組み合わせを検証しました。殺菌効果の確認は、天然の海水および地下水を採取し、処理ごとの溶存無機炭素の変化をモニタリングすることで行いました。微生物が存在すると、水試料中の有機物が分解されて溶存無機炭素が増加するため、その変化を追跡することで微生物活動の有無、すなわち殺菌手法の有効性を評価できます。

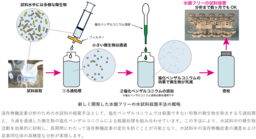

比較対象とした処理は、以下の4条件です(図1)。①ろ過を行わず塩化ベンザルコニウム添加もしない(比較処理)、②塩化ベンザルコニウムの添加のみを行う、③ろ過のみを行う、④ろ過をした後に、塩化ベンザルコニウムを添加する。なお、使用したろ過フィルターの孔径は0.22 µmです。①〜④の各処理を施した海水試料および地下水試料はそれぞれのバイアル瓶に取り分けて密閉し、保管しました。そして、保管期間の経過に応じて順次開栓・処理を行い、溶存無機炭素の14C濃度の変化を測定しました。保管期間は、海水試料では0日、14日、28日、285日、地下水試料では0日、14日、28日、126日です。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202507222504-O2-R9Efn017】

実験結果(図2)では、無処理の①において、顕著な14C濃度増加が確認され、実験に使った水試料には微生物が含まれており、保管期間中に微生物活動によって溶存無機炭素の変化が引き起こされたことがわかります。ろ過のみを行った③でも、①と比較して変化は小さいものの、14C濃度の変化がありました。塩化ベンザルコニウムの添加のみを行った②は、地下水試料では14C濃度の変化が見られなかったのに対し、保管期間28日目以降の海水試料では変化が検出されました。これは、塩化ベンザルコニウムに耐性をもつ「芽胞」という形態をとる微生物が生き延びて、塩化ベンザルコニウムの殺菌効果の低下にともなって栄養細胞に戻って増殖(有機物を代謝)した可能性を示しています。しかし、②の処理にろ過が加えられた④では、地下水・海水いずれにおいても、14C濃度の変化はほとんど検出されませんでした。ろ過処理によって芽胞や芽胞を作る種類の微生物が物理的に除去された後に塩化ベンザルコニウムを添加したことで、水試料中の微生物が効果的に殺菌され、14C濃度の変化が抑制されたと考えられます。なお、これまでの手法にはなかった、ろ過処理の導入にあたっては、ろ過処理が分析値に与える影響の検証が必要にはなりますが、今回の検証ではろ過処理の影響は無視できる範囲にあることを確認できました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202507222504-O3-aAu3JgFs】

今後の予定

今回、ろ過処理と塩化ベンザルコニウムの添加を組み合わせた手法が、地下水や海水といったさまざまな種類の水試料を溶存無機炭素分析目的で保管する際の殺菌処理として、十分に有効であることが明らかになりました。本検証は、試料に糖類を添加して、溶存無機炭素の変化を意図的に何倍も増幅した非常に厳しい条件でも有効性が確認されましたが、現段階では限られた水試料に対する検証実験しか行っていないため、手法の信頼性を高めるための追加検証が必要です。多くの検証結果を積み重ねることで、環境水試料の安全かつ継続的な保管が可能となります。今回提案した新手法やそれを基にした手法が、新しい水試料採取に関する国際的な共通手法に生かされ、地球環境の研究分野に大いに貢献することが期待されます。

論文情報

掲載誌:Ocean Science

論文タイトル:Combining benzalkonium chloride addition with filtration to inhibit dissolved inorganic carbon alteration during the preservation of water sample in radiocarbon analysis

著者:Hiroshi A. Takahashi, Masayo Minami

DOI: https://doi.org/10.5194/os-21-1395-2025

用語解説

溶存無機炭素

溶存無機炭素は、水中に存在する無機炭素成分の総称で、主に、炭酸イオン・重炭酸イオン・溶存二酸化炭素で構成されます。水中の植物プランクトンは、これらの溶存無機炭素を光合成に利用しています。また、水中微生物の呼吸(有機物の分解)によって放出される二酸化炭素は、水に溶解して溶存無機炭素に加わります。

炭素同位体

同じ元素でも質量の違う原子が存在し、それを同位体と呼びます。炭素同位体には、主に質量数が12、13、14のものがあり、このうち質量数が12と13のものが安定同位体、質量数14のものが放射性同位体(放射性炭素を参照)です。同位体は同じ化学的性質を持つため、同位体が違っても同じ化合物を形成しますが、質量数が違うことで、反応の速度や選択性にほんのわずかな違いが生まれます。このわずかな差を利用することで、炭素の移動や反応の過程を詳細に解析することができます。

塩化ベンザルコニウム

塩化ベンザルコニウムは、殺菌・消毒用の薬剤で、第四級アンモニウム化合物に分類される陽イオン界面活性剤です。新型コロナウイルスの流行時には、手指の消毒剤として広く使用されました。

放射性炭素

放射性炭素は、5730年の半減期をもつ炭素の放射性同位体です。年代測定にも使われる同位体ですが、地球上での炭素の動きを知るための指標としても良く使われます。放射性炭素の半減期と比較して非常に長い期間にわたって地中にあった化石燃料には、放射性炭素が含まれていません。そのため、化石燃料を燃焼させた二酸化炭素が大気に放出されると、大気中の二酸化炭素の放射性炭素濃度が大きく低下します。このことは、化石燃料起源の二酸化炭素が海洋に溶け込むときにも起こります。放射性炭素は、炭素循環や化石燃料起源の二酸化炭素の影響を追跡するための非常によい指標となります。

水俣条約

正式には、「水銀に関する水俣条約」。水俣条約は、水銀や水銀を使用した製品の製造と輸出入を規制する国際条約で、2017年に発効しています。水銀関連製品の使用や販売は禁止されていないため、条約発効後であっても水試料の殺菌に水銀を用いることは、条約に抵触しません。

芽胞

芽胞は、微生物が生育環境の悪化から身を守るためにとる形態の一つで、熱、乾燥、消毒剤などに対して極めて高い耐久性を持っています。この形態を取っている間は増殖できませんが、生育環境が改善するまで長期間にわたり休眠し、耐えることができます。

栄養細胞

栄養細胞は、生育が可能な条件で、栄養等を取り込んで活発に活動するときの微生物の形態で、細胞分裂をして増殖していきます。

プレスリリースURL

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20250724/pr20250724.html