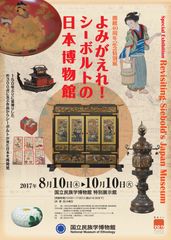

特別展チラシ

花鳥図衝立 ミュンヘン五大陸博物館蔵 (C)Museum Funf Kontinente, Munich (MFK)

鳴滝の家屋模型 ミュンヘン五大陸博物館蔵 (C)Museum Funf Kontinente, Munich (MFK)

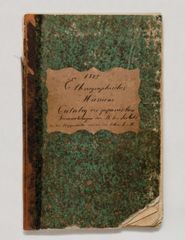

「民族誌博物館 シーボルトによる日本コレクションの目録」 ミュンヘン五大陸博物館蔵 (C)Museum Funf Kontinente, Munich (MFK)

江戸時代後期に来日したシーボルトは、日本の文化や自然に関わる膨大な資料をヨーロッパに持ち帰りました。ミュンヘン五大陸博物館のシーボルト・コレクションおよびシーボルトの末裔にあたるブランデンシュタイン=ツェッペリン家所蔵の関係資料をとおし、シーボルトの日本博物館が150年ぶりによみがえります。

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/134065/LL_img_134065_1.jpg

特別展チラシ

■展覧会の見どころ

1.シーボルトの最後の日本展示を復元!

シーボルトは、自身の収集した日本の自然や生活文化に関わる膨大なコレクションをもとに、日本をテーマとした博物館展示を熱心に行っていました。本展では、シーボルトの死の直前にミュンヘンで開催された最後の日本展示を、シーボルトの長男アレクサンダーが残したリストをもとに復元的に紹介し、シーボルトの描いた日本像に迫ります。

2.日本人のなりわいや暮らしを再発見!

シーボルトが日本を訪れた江戸時代後期は、明治維新を目前に、日本人の暮らしが大きく変化する兆しが見え始めた時期でした。シーボルト・コレクションは、まさに日本人のなりわいや暮らしを閉じ込めた「タイム・カプセル」といえます。これまで、シーボルトの収集資料としては、一度目の来日時のコレクション(ライデン国立民族学博物館所蔵)が注目されてきましたが、本特別展では、シーボルト二度目の来日時のコレクションとブランデンシュタイン=ツェッペリン家所蔵の関係資料に焦点をあてます。

川原慶賀筆・人物画帳より「水汲みの娘」 MFK

https://www.atpress.ne.jp/releases/134065/img_134065_8.jpg

3.「鳴滝の家屋模型」をはじめ、多数のシーボルト関連資料を紹介

出島の外に出ることを特別に許されたシーボルトが、日本人門人に対して講義をおこなった鳴滝塾を再現した「鳴滝の家屋模型」や、伊能特別小図の写し、シーボルト自筆のコレクション解説、門弟・伊藤圭介の肖像など、今まで紹介されなかった資料も本展覧会で初めて出展されますので、ぜひご覧ください。

■展示内容

第I章 日本に魅せられた男、シーボルト

フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは、1796年2月17日、ドイツの地方都市、ヴュルツブルクで生まれました。大学では医学を専攻しますが、カリキュラムの一部であった化学や植物学のほか、動物学、地理学、民族学にも関心を寄せるようになりました。大学卒業後、陸軍軍医となってバタヴィア(現インドネシア・ジャカルタ)へ旅立ち、そこから、出島のオランダ商館付の医師として、日本へ派遣されました。

本章では、シーボルトの生い立ちや、来日後の暮らしなどを紹介します。

I―1 シーボルトの生い立ちと日本行き

I―2 シーボルトのフィールドワーク

I―3 シーボルトの私生活 タキ、イネ母子との幸せな暮らし日本からの公開状

I―4 日本再訪

第II章 シーボルトの日本研究

シーボルトは、オランダ人の居留が義務付けられていた出島の外に位置する鳴滝に私塾を設けることを許され、西洋医学や自然科学を教授しつつ、日本人の研究者と交流をもちました。門弟たちは標本や資料の収集のみならず、シーボルトから与えられた課題についての論文を提出することによって、シーボルトの日本研究に貢献しました。

本章では、その研究成果を、シーボルトが持ち帰った資料や、刊行物などをとおして紹介します。

鳴滝の家屋模型 MFK

https://www.atpress.ne.jp/releases/134065/img_134065_3.jpg

II―1 鳴滝塾と門人たち

II―2 シーボルト『日本』の刊行

II―3 『日本植物誌』『日本動物誌』の刊行

II―4 シーボルトの日本研究と地図

第III章 シーボルトの日本展示と民族学博物館構想

ヨーロッパに帰ってからのシーボルトは、日本を紹介するために精力的に活動しました。出版物の刊行のほかにシーボルトが熱心だったのが日本展示です。オランダとドイツで日本展覧会を開催し、また民族学博物館の設立意志をもっていたバイエルン国王に、日本コレクションの有用性を説き、購入するように働きかけています。

本章では、ヨーロッパに戻ったシーボルトが、日本を紹介するための展示をおこないつつ、彼の博物館構想を完成させていった経緯を明らかにします。

「民族誌博物館 シーボルトによる日本コレクションの目録」 MFK

https://www.atpress.ne.jp/releases/134065/img_134065_4.jpg

III―1 ライデンにおける展示

III―2 アムステルダムにおける展示

III―3 ヴュルツブルクにおける展示

III―4 ミュンヘンの展示とコレクションの売却

第IV章 ようこそシーボルトの日本博物館へ

ミュンヘンにおいて開催されたシーボルト最後の日本展示の実際については、彼の死後に長男アレクサンダーによって作成されたコレクションの売却リストと、新たに発見されたシーボルト直筆のコレクション解説によって、展示の順序や、ケースごとの分類、その意図を知ることができます。

本章では、現在ミュンヘン五大陸博物館に収蔵されるシーボルトの来日二度目のコレクションについて、シーボルトの展示構想をもとに配置し、150年前のシーボルトの日本博物館の復元を試みます。これにより、シーボルトの日本展示が、近代的な博物館の歴史、そして民族学研究という観点において、

きわめて先見的で、現代につながるものであったことが理解できます。

赤絵染付諫鼓鶏香炉(有田焼) MFK

https://www.atpress.ne.jp/releases/134065/img_134065_6.jpg

IV―1 アムステルダム展示の再現

IV―2 シーボルト最後の日本展示─アレクサンダー目録でよみがえるミュンヘンの日本博物館

IV―3 復元の問題点─アレクサンダー目録に掲載されていないコレクション

第V章 日本研究者シーボルトの最期

1823年、27歳で長崎の地に立ったシーボルトは、以後、亡くなるまでの43年間、日本研究とそのヨーロッパへの紹介に心血を注ぎ続けました。彼の日本博物館設立構想は個人の力の限界を超える壮大なものでしたが、民族の博物館展示という新しい手法で日本文化を多面的に紹介しようというものでした。

1866年10月18日、シーボルトはミュンヘンで70年の生涯を閉じました。

V―1 再渡来のための最後の挑戦

■関連イベント

みんぱくゼミナール

「シーボルトの日本展示と博物学」

会場 : 国立民族学博物館 講堂

日時 : 8月19日(土) 13:30~15:00

(13:00開場)

司会 : 園田 直子(国立民族学博物館教授)

講師 : 日高 薫(国立歴史民俗博物館教授)

野林 厚志(国立民族学博物館教授)

参加方法: 申込不要(定員450名)、参加無料

内容 : シーボルトは、日本の文化や自然に関わる膨大な資料をヨーロッパに持ち帰り、研究をすすめました。シーボルトの日本研究をコレクションで重要な位置をしめる漆工芸から、博物学研究を『日本動物誌』からさぐります。

花鳥図衝立 MFK

https://www.atpress.ne.jp/releases/134065/img_134065_2.jpg

みんぱくウィークエンド・サロン-研究者と話そう

「開館40周年記念特別展「よみがえれ! シーボルトの日本博物館」ーみんぱくでの展示の工夫」

会場 : 国立民族学博物館 第5セミナー室、特別展示館

日時 : 8月27日(日) 14:30~15:30

講師 : 園田 直子(国立民族学博物館教授)

参加方法: 申込不要、要特別展示観覧券

※画像提供 ミュンヘン五大陸博物館蔵 (C)Museum Funf Kontinente, Munich(MFK)

■開催概要

展覧会名: 開館40周年記念特別展「よみがえれ! シーボルトの日本博物館」

会場 : 国立民族学博物館 特別展示館

会期 : 2017年8月10日(木) ~ 10月10日(火)

※会期中、資料保護のため一部展示替えを行います。

開館時間: 10:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日 : 水曜日

観覧料 : 一般 830円(560円)、高校・大学生 450円(250円)、

中学生以下 無料

※本館展示もご覧いただけます。

※( )内は、20 名以上の団体、大学等

(短大・大学・大学院・専修学校の専門課程)の授業での利用、

リピーター、満65 歳以上の方の場合の料金。

主催 : 人間文化研究機構 国立民族学博物館、国立歴史民俗博物館、

朝日新聞社

共同企画: 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館、

長崎歴史文化博物館、名古屋市博物館

特別協力: ミュンヘン五大陸博物館、ブランデンシュタイン=ツェッペリン家

協力 : 全日本空輸、一般財団法人 千里文化財団

後援 : 日本赤十字社

■実行委員長 園田 直子(国立民族学博物館教授)

専門は保存科学。博物館における予防保存、とくに保存・展示環境の分析と整備、総合的有害生物管理(IPM)に関する研究に従事。2010年に文化財保存修復学会第4回業績賞受賞。編著書にNew Horizons for Asian Museums and Museology(2016年、Springer Singapore)、『紙と本の保存科学(第2版)』(2010年、岩田書院)、『博物館への挑戦―何がどこまでできたのか』(2008年、三好企画)などがある。