ウディ・アレンができるまで

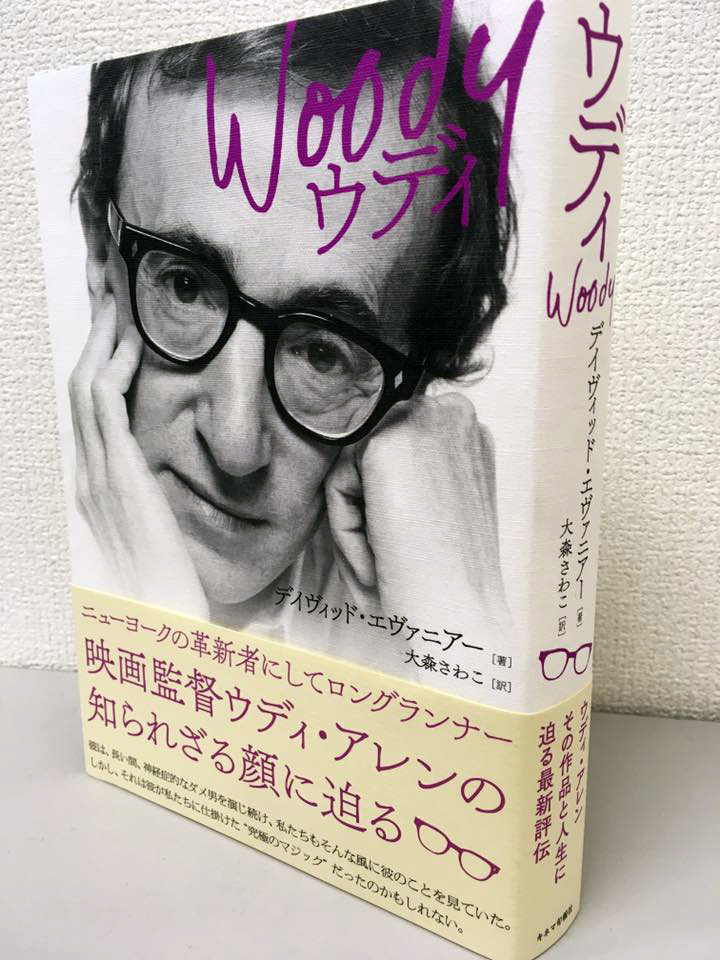

『ウディ』。原題もWoodyと、ファーストネームをタイトルに、映画ではまず見せない、愁いを含んだキュートな表紙写真が意表をつく。この人物の本名はアレン・スチュワート・カニグスバーグ。いかにも堅い名前のブルックリン生まれの彼が、いかにしてマンハッタンのカルチャーを代表する存在になったか。これはアレン・カニグスバーグが、ウディ・アレンになるまでを分析した本である。

いま「分析」と書いたのには訳がある。たとえば伝記的事実なら六百ページを超えるジョン・バクスター『ウディ・アレン バイオグラフィー』(田栗美奈子 訳/作品社)が圧倒的に詳しい。また、アレンの肉声も、これも六百ページ以上の三十年間にわたる対談録、エリック・ラックス『ウディ・アレンの映画術』(井上一馬 訳/清流出版)にとどめをさす。アレンについてはこのように、質と量を伴う先行書がある上、一作ごとに作風を変えるタイプでもなく、発言内容もほぼ一貫している。だから新たな観点の提示は決して容易ではないが、本書は一介のユダヤ人青年が、いかにしてウディ・アレンになったかという分析性において、その価値を獲得する。

もともとユダヤ系のフィクサーたちが築いたアメリカ映画界だが、元来そのスターダムにおいてユダヤ色は隠蔽されてきた。しかし戦後、赤狩りを経て個性重視の時代が到来すると、アレンはその流れに見事に乗る。さらに女性運動も盛んになると、女性の個性を強く打ち出す「アニー・ホール」(77)がブームになり、その地位が決定的になる。しかしそうした歴史の変化が味方したことは、決して偶然ではないというのが本書の主張である。

彼の個性の特徴は「他人に対して優越感を見せない」ということ。そんなコメディアンはこれまでいなかった。つまりいわゆる「自分のカミさん」でなく、自分自身を笑いのめしたことに勝因があった。

ここまでならなるほど、アレンの個性を知る今の我々には決して意外な見立てではない。しかし一読に値するのは、アレンを見出し、支えたマネージャー、ジャック・ロリンズの働きに光を当てた点だ。

ロリンズはコント作家として若くして成功したアレンに、それを他人のためでなく自分で演じるよう促した。けれど、人前でのパフォーマンスが苦手なアレンはまるでウケず、収入も激減する。あまり語られていない、いわば不遇時代の到来である。ロリンズを信じ、観客の無視という「拷問」に耐え抜いたアレンも偉いが、辛抱強く育てたロリンズもすごい。もし一介のライターのままなら、後の「ウディ・アレン」はなかった。ロリンズは時代の流れを捉えつつ、彼の個性に賭けたのだ。

そして高齢のロリンズの引退後も、アレンは全監督作の製作者として彼をクレジットし、本人の辞退にもかかわらずその逝去までギャラを払い続けたという。この事実を著者はアレン本人に文書で確認している。それを追認するアレンからの感動的な返信は、本書の白眉といっていい。ウディ・アレンにそんな人情味があったとは。

また、スタンダップ・コメディアン時代の台本や、舞台作品、小説などにも言及することで、その実績を多角的にとらえている。特にアレンによる『ベルイマン自伝』の書評の筆致が、「アレン自身の肖像と重なり合う」とする解釈は、ベルイマンに対するアレンの敬意を彫琢(ちょうたく)する。

ウディ・アレンとファシズム

そして既存のアレン本を本書が更新したと言うに足る、最も鋭利な視点はアレンにとってのホロコーストという主題だ。これだけユダヤ色を出しながら、アレン作品はほとんどホロコーストのイメージを感じさせないだけに、虚を突かれる思いがする。たとえば、リチャード・シッケル『ウディ・アレン 映画の中の人生』(都築はじめ 訳/エスクァイアマガジンジャパン)は、論説と対談のバランスがよく質の高い良書だが、著者シッケルはアレンから「カメレオンマン」(83)の製作意図について、「ファシズムの本質を描いた」という言葉を引き出しながら、それを聞き流すという痛恨のエラーをしている。

しかし本書はアレン作品の本質のひとつをホロコーストと明言し、作品の中の痕跡を少しずつ抽出する。確かに「アニー・ホール」で、アレン演じる主人公が恋人のアニーを何度も連れて行き、ラストでも重要な役割を果たすのは、占領下のフランスを撮ったマルセル・オフュルスのドキュメンタリー「哀しみと憐れみ」(46)なのだ。

最も重要な指摘は「ウディ・アレンの 重罪と軽罪」(89)に登場する大学教授が、収容所の生き残りという設定で、それを演じた現職の精神分析医マーティン・バーグマン自身が、ホロコーストの生き残りやその子どもたちのため、生涯を捧げていることだ。本書はこの人物が映画に与えた役割について、多くのページを費やしている。

結果的に本書はアレンとホロコーストについて、一定の見解を示すには至っていない。しかし評伝の役割としては十分だろう。そこで改めて気づく。アレン作品の映画的議論はいまだ道半ばだ。論じられるべきテーマは、ここに大量にばらまかれている。ウディ・アレン研究のリブートは本書から始まる。

評者=南波克行(映画評論家)

(※この記事は発売中の『キネマ旬報 8月上旬特別号』(900円+税)より転載されたものです)

『ウディ』(キネマ旬報社)

著者:デイヴィッド・エヴァニアー

翻訳:大森さわこ

定価:3,700円+税

好評発売中【プロフィール】

デイヴィッド・エヴァニアー

1947年生まれのニューヨーク在住の小説家、評伝作家。文芸誌『パリ・レビュー』の編集者を経て、自身も小説を書くようになり、アガ・カーン賞、マクギネス・リッチー賞等を受賞。小説家としての代表作に“The One-Star Jew”、“Red Love”、“The Great Kisser”等がある。大森さわこ(おおもり・さわこ)

映画ジャーナリスト・評論家。80年代より映画の評論、インタビュー、翻訳などを手がける。著書に『ロスト・シネマ 失われた「私」を探して』(河出書房新社)、『映画 眠れぬ夜のために』(フィルムアート社)、『キメ手はロック/映画101選』(音楽之友社)がある。

―― 見たことのないものを見に行こう 『ガジェット通信』

(執筆者: キネ旬の中の人) ※あなたもガジェット通信で文章を執筆してみませんか

―― 面白い未来、探求メディア 『ガジェット通信(GetNews)』