日本企業はいま、かつての成功体験に縛られた旧来型の経営スタイルと働き方の限界と真正面から向き合う局面に立たされています。急激に変化するグローバル市場の中で生き残るためには、「過去の延長線」ではなく、柔軟かつ迅速な意思決定力と実行力を支えられる新たな視点と抜本的な業務改革が必要です。そうした中、2025年6月に開催される小売業界最大級の国際カンファレンス「NRF APAC」を前に特別対談が実現。登場するのは、セントリックソフトウエア ソリューション部 統括マネージャーのテレサ・ジャン氏と、日本オムニチャネル協会 理事の逸見光次郎氏。第1弾となる今回は、「なぜ今、日本企業はアジア市場に目を向けるべきなのか?」という問いを起点に、世界とのギャップとその先にある可能性を徹底的に掘り下げます。【NRF APAC特別対談①】

日本型経営の岐路に立つ今、アジアから学ぶ

テレサ: シンガポールで2025年6月3日から5日まで、アジア・パシフィック地域で最大規模となる小売向けカンファレンス「NRF APAC」が開催されます。小売業などのDX推進を支援する日本オムニチャネル協会は視察ツアーを実施し、業界の最前線に触れる貴重な機会となります。

逸見:今回で2回目の開催となりますが、成長著しいアジア諸国の最新動向を知る機会として注目されています。日本型経営はマクロ経済や地政学的変化の中で限界を迎えているにもかかわらず、具体的な解決策に落とし込めていないことが課題となっています。そのような中、NRF APACはリアルなソリューションや事例、最新トレンドに触れられる有益な機会だと考えます。

テレサ:マクロ経済や地政学的変化の中で限界を迎えているとのことでしたが、日本企業がグローバル市場に着目しなければいけない要因として、やはり日本市場の現状として人口の問題は無視できないのではないでしょうか。

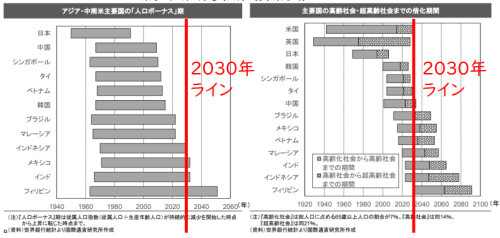

逸見:厚生労働省の「人口動態統計」を見ると、日本は1990年代以上、人口が減少し続けています。若い働き手が減って高齢者が増え続ける日本の市場特性は、多くのアジア諸国と大きく異なる点です。言うまでもありませんが、人口減少は国内市場の縮小を招きかねません。ちなみにアジア諸国の中で、増え方が国によって異なるが、インドとフィリビンのようなところは2030年まで人口が増え続ける傾向です。

人口の増減だけではなく、平均年齢もその国の経済成長に大きな影響を及ぼします。例えばGDPが高い推移で伸び続けているインドの場合、平均年齢は25~30歳です。これに対し、日本の平均年齢はすでに45歳を超えています。働き盛りともいえる若い世代が少ないことも、日本市場の行く末を暗示していると言えるのではないでしょうか。

テレサ:国内市場の縮小が進む中、多くの企業が海外市場への新規展開に活路を見出そうとしています。しかしその一方で、人手不足や人材の確保が年々深刻化しており、新たな挑戦には大きなハードルが立ちはだかっています。こうした状況は今後更に厳しくなると見られ、企業にとっては組織や業務の在り方を考え直さなければいけないでしょう。

海外市場に求められる若年層による対応力、アジア企業からの学び

テレサ:私は仕事柄、世界中の小売企業の取り組みや施策を見ています。企業が海外市場に進出する際、まず念頭に置くべきなのは、日本とは大きく異なる市場構造です。平均年齢の若い多くのアジア新興国では、消費者トレンドの変化が頻繁で速く、企業にはそれに追随できる迅速な対応力が求められます。こうした環境下では、現地のアジアの企業は人口の年代分布に比例して若い社員も多数在籍しています。トレンドの些細な変化にいち早く気付く感度も持ち合わせています。消費者との接点になるSNSはもちろん、社内業務にもデジタルツールや最新技術の活用に対する感度が高いです。さらに中には、デジタル推進の全権を若手社員に任せる企業さえ現れています。このように市場のトレンドを捉え、柔軟に対応していくアジア企業が今後の市場をつくっていくのではないかと感じます。

逸見:一方で日本企業の場合、SNSでの情報発信の重要性は認識するようになってきましたが、経営層が炎上リスクを恐れるあまり、若い現場に運用を任せきれていないのが現状です。アジアの企業と比較して、 お客様に合わせたビジネスがつくられていません。

日本は確かに小売市場への参入時期が早かったですが、東南アジア諸国はスタートが遅かった分、業務が最初から最新技術をベースに構築されている点で、優位性を持っているとも言えますね。

技術で業務変革に対する意識の違い

テレサ:確かに日本企業と話をしていると、社内業務システムに投資すること自体が「本当に必要なのか?」という議論から始まり、その検討や社内合意形成に1年、場合によっては数年を要するケースも少なくありません。一方で海外の企業では、業務改善にIT投資することが当たり前で、検討プロセスも、「ツールを導入すべきかとうか」ではなく、「どのツールを選ぶべきか」から議論が始まります。意思決定までのスピードも圧倒的で、早ければ数週間、平均しても数ヶ月以内に決定され、半年後にはシステムが実際に稼働していることが一般的ですね。

逸見:日本企業は、早くから業務プロセスの構築に注力してきた歴史があり、緻密で整ったプロセス設計は長年の強みとされてきました。システム導入に決断したとしても、現場の業務を忠実に再現することを目的にシステム構築が行われてきました。しかしながら、その多くは古い技術基盤の上に構築されており、拡張性や柔軟性の課題を抱えています。市場環境が急激に変化し、業務の再編や新たな業務が求められる中、従来のシステムが逆に足かせとなり、変革を阻んでしまうケースもあります。この変革のスピード感の差が市場対応の速度とビジネスの成長速度を大きく左右するでしょう。

テレサ:もちろん、日本企業ならではの丁寧さや真面目な姿勢は世界で通用する強みです。しかし世界の小売市場が目まぐるしく変化する中、丁寧さや真面目さを強みに打ち出すだけでは不十分です。これまで成功し、実績を上げてきた業務プロセスが明日も通用するとは限りません。新たな強みを確立し、市場や顧客ニーズの変化に追随する柔軟さを社内に根付かせるべきです。そのためには、欧米企業よりも市場が似ているアジア企業の最新の取り組みに目を向けなければなりません。「NRF APAC」では、そんなアジア企業の取り組みを垣間見ることができます。日本市場の閉塞感を打破するヒントが「NRF APAC」にはあります。このカンファレンスから発表される情報に耳を傾け、自社の未来を築くきっかけをつかんでみてください。NRF APACでは、今回の対談に登場したテレサ・ジャン氏にもCentric Softwareブース(ブース#1007)で直接お会いいただけます。

関連リンク

セントリックソフトウェア

https://www.centricsoftware.com/ja/