「持続可能な農業」の証として注目を集めるGAP認証農場が、前年比106.9%で3年連続増加。気候変動、後継者不足、食の安全――。あらゆる課題を抱える日本の農業において、なぜGAPがいま“未来の農業経営”の鍵とされているのか? 注目のデータと現場の変化を追いました。

農業の未来を支える「GAP認証」、青果物農場が前年比190件増

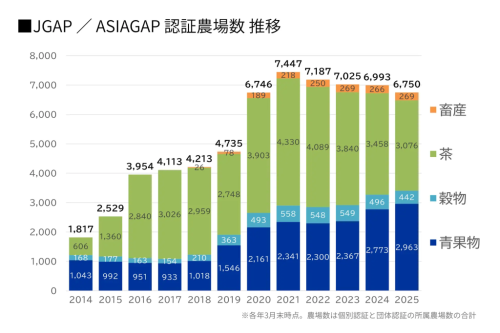

2025年3月末時点で、JGAPおよびASIAGAPの認証農場数は合計6,750農場。中でも青果物分野では、前年から190件増加し、2,963農場(前年比106.9%)と大幅に拡大しました。

背景には、大手小売・外食事業者によるGAP認証青果物の優先調達の動きがあります。特に生食される青果は、食品安全への取り組みが調達判断の基準となりやすく、GAPの導入が“販路拡大のパスポート”として機能しています。

さらに、GAPが定める人権配慮や環境保全といった「サステナビリティ要素」も、SDGs経営を志向する事業者から評価されています。

農林水産省の調査によれば、農業経営体は2014年の147万体から2024年には88万体に減少。にもかかわらず、認証農場数は3年連続で増加を続けています。

2025年3月時点で、JGAPが4,961農場、ASIAGAPが1,789農場。GFSI承認を受けるASIAGAPは国際的な食品安全規格への対応を進めていますが、国内ではJGAPの安定成長が際立っています。

なお、団体認証制度により、1認証あたり複数農場が認証対象となる仕組みも、農場数全体の底上げに貢献しています。

地域別・品目別でも興味深い傾向が明らかに

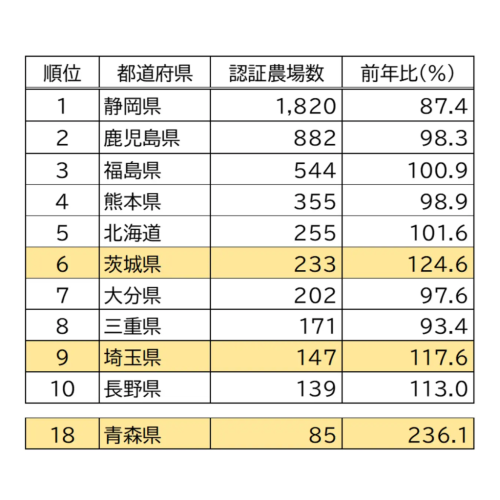

都道府県別では、茨城県(前年比124.6%)、埼玉県(同117.6%)、青森県(同236.1%)などが大きく伸長。いずれも食品事業者からの需要増加に伴い、GAP導入を契機とした販路拡大が進んでいます。

品目別では、キャベツが最多、ブロッコリーが前年比126.7%と急成長。背景には、農林水産省が定める「指定野菜」制度も影響していると見られます。これは、消費量が多く、今後の流通が安定的に求められる野菜に対して国が支援を強化する仕組みです。

GAPは農業版DX? 持続可能性・トレーサビリティ強化で未来の経営基盤に

GAP(Good Agricultural Practices)は単なる「認証」ではなく、農場の運営そのものを持続可能かつデータ管理可能な形にアップデートするプロセスです。

労働安全、環境管理、農薬使用の記録、人権配慮までを含む包括的な管理体系により、GAP認証農場は“信頼性の高いパートナー”として多くの食品企業・流通事業者から求められる存在となっています。

すでに大阪・関西万博や2027年の国際園芸博でも、GAP認証を調達基準に含める動きが始まっており、今後ますます「GAPありき」の農業取引が増えていくと予想されます。

詳しくは一般財団法人 日本GAP協会まで。

レポート/DXマガジン編集部