近年、「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉が注目を集めている。業務命令には従うが、それ以上の貢献はしないという姿勢は、派手さこそないものの、確実に職場に影を落としている。

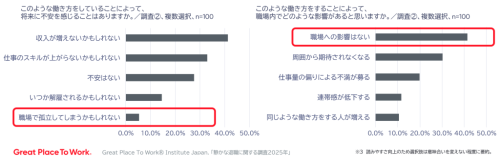

最新の調査では、実践者が前年より増加傾向にあり、特に若手や中堅層での広がりが顕著だ。これは、組織の将来を担う層の働きがいが揺らいでいることを意味し、企業にとっては極めて深刻な兆候だと言える。にもかかわらず、経営層の「静かな退職」に対する認知は低く、現場との認識ギャップが存在している。このズレは、適切な対策の遅れにつながる可能性がある。さらに、管理職の多くが公平なマネジメントを心がけている一方で、「静かな退職」の背景にある従業員一人ひとりの不安や葛藤には十分に踏み込めていない実情も浮かび上がる。実践者の多くは、収入やスキルに対する将来不安を抱きながらも、表面的には孤立も不満も示さず、静かに距離を取ることを選んでいる。こうした“沈黙のサイン”を読み取れなければ、組織としての対応は後手に回るだろう。また、実践者自身は「職場への影響は少ない」と感じているが、上司層は業務効率や士気への影響を強く意識しており、ここにも明確な認識の差がある。

結局のところ、「静かな退職」は企業に向けた“声なきメッセージ”であり、これに正面から向き合わなければ、優秀な人材の流出というかたちで代償を払うことになる。企業は今こそ、形だけの制度改革ではなく、従業員の内なる声に耳を傾け、対話と信頼に基づいた職場環境の再構築に取り組むべきである。

詳しくは「Great Place To Work® Institute Japan」の公式ページまで。

レポート/DXマガジン編集部海道