澄んだ小川の石陰に潜む小さなカニ――日本各地で親しまれるサワガニは、実は地域ごとに体色が違います。

茶色や赤色が一般的ですが、場所によっては鮮やかな青いサワガニに出会うことも。

なぜ同じサワガニなのに色が違うのか?

日本の摂南大学や和歌山県立自然博物館を中心とする研究グループによって、長年の謎に最新のゲノム解析が挑み、その結果、サワガニは日本列島の地理的な歴史と深く結びついた5つの遺伝的集団に明確に分かれていること、また青色の体色は異なる系統で少なくとも2回独立して誕生した可能性が示されました。

さらに一見同じ色を持つ個体が異なる遺伝集団に属していたり、異なる色を持つ個体が遺伝的には同じ集団だったりと、見た目と遺伝的な背景との間に不思議なズレも見られました。

しかし、なぜ同じような遺伝子を持つサワガニたちの体色が違うという事態が起こったのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年7月16日に『Scientific Reports』にて発表されました。

目次

- 体色の謎を追う—直達発生カニの進化史に迫る

- サワガニ5集団説が示す「青」の二重進化

- 【まとめ】色とDNAのズレが照らす保全と進化の視点

体色の謎を追う—直達発生カニの進化史に迫る

サワガニという名前を聞くと、川辺で遊んだ幼い頃の思い出や、冷たい川の流れの中をちょこまか動き回る小さな姿を思い出す方も多いのではないでしょうか。

このサワガニ(Geothelphusa dehaani種群)は、日本列島の北は北海道から南は九州南部のトカラ列島まで、全国各地のきれいな小川や渓流に広く暮らしている、日本人にとってなじみ深い淡水性のカニです。

地域によって体色に違いがあり、よく見かける茶色のほかに鮮やかな赤色や希少な青色をした個体も存在します。

特に青いサワガニはその希少性から発見されるとニュースになり、博物館や公園で展示されることもあります。

またその希少性から一部では「幸運を呼ぶ」として販売されている事例もみられます。

このようにサワガニの体色の違いは、昔から人々の好奇心を掻き立ててきました。

しかし、なぜ地域によって色が違うのか、その理由については謎が残ったままでした。

これらの色の違いは、生まれ持った遺伝的な要因で決まるのか、それともエサや環境による一時的な変化にすぎないのかということが、明確にわかっていなかったからです。

サワガニが住む川は山や島に隔てられており、交流が非常に限られています。

このカニは、海の中をプランクトン幼生として漂流して新たな場所に移動するという他の多くのカニとは異なり、生まれた時から親と同じ姿の小さなカニ(仔ガニ)として川辺で育ちます。

このような特殊な発生様式を「直達発生」と呼びますが、この発生様式では遠くへ移動する能力が非常に低くなります。

つまり、サワガニは一度その川に住みついたら簡単には他の川に移動することができず、その結果、それぞれの川や島で独自の集団が形成されやすくなり、遺伝的に分化する可能性が指摘されてきました。

これまでの研究では、実際に日本列島内の限られた地域を対象とした遺伝学的調査によって、サワガニは「最大で10もの遺伝集団に細分される可能性がある」ことが示唆されていました。

さらに、形態学的な研究では天草諸島や青森県など特定の地域で新種と考えられる個体群も発見されています。

しかし、これらの研究は限定的な範囲のサンプルを調べたものにすぎず、日本全国を対象にした網羅的で包括的な遺伝解析はまだ行われていませんでした。

また遺伝子解析もミトコンドリアDNAや核DNAの一部の遺伝子領域だけを解析するもので、遺伝情報のごく一部にしか焦点を当てていませんでした。

そのため、日本全国にいるサワガニの色の違いが、本当に遺伝的な違いや別種の可能性を反映しているのかどうか、根本的なところでまだ未解決だったのです。

体色の違いは遺伝によるものか環境によるものか、また日本列島の地理的な形成や過去の気候変動とサワガニの多様性はどのように関連しているのか――

こうした疑問に答え、日本各地のサワガニの遺伝的な関係性を明らかにし、日本列島の自然史と生物の進化を理解することが、今回の研究の大きな目的でした。

果たしてサワガニの色と遺伝子の間にどんな関係があったのでしょうか?

サワガニ5集団説が示す「青」の二重進化

サワガニの色と遺伝子の間にどんな関係があったのか?

謎を解明するため研究者たちはまず、日本全国からサワガニとその近縁種を集めることから始めました。

北海道から九州南部のトカラ列島までの広い範囲を調査地として設定し、合計504個体を217地点から採集しました。

これはこれまでの研究と比べて圧倒的に広い範囲と多数の標本を対象としており、日本列島の全域を網羅することを目指した初めての試みでした。

採集した個体はまず、それぞれのカニがどのような体色をしているかを注意深く記録しました。

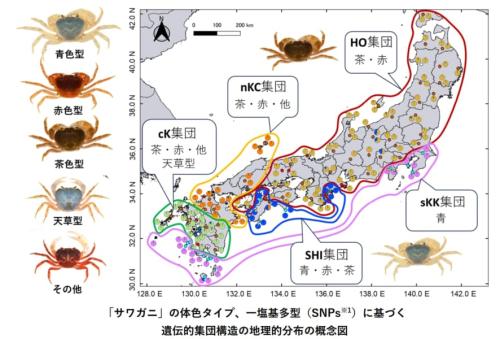

体色は従来よく知られていた茶色型、赤色型、青色型の3タイプに加え、最近新種として注目されている天草諸島由来の「天草型」や、分類が難しいその他のタイプも加えた5種類に分け、それぞれの体色がどの地域に多く存在しているのかを地図上で整理しました。

次に研究チームは、体色の違いが遺伝的な差を反映しているのかを確かめるため、本格的な遺伝解析に取り掛かりました。

まず485個体についてミトコンドリアDNA(細胞内のエネルギー生産を司る器官の中に存在し、母親から子に伝わる特徴を持つDNA)のCOI領域という特定の遺伝子を解析し、母系遺伝の視点から個体間の関係を調べました。

さらに、特に興味深い地域から厳選した154個体については、「MIG-seq法」という最新の遺伝解析技術を使って、核DNAという細胞の核に含まれる遺伝子情報を詳しく解析しました。

この方法ではゲノム全体にわたって多数の遺伝子の違い(SNP:一塩基多型)を検出できるため、従来の一部遺伝子だけの解析よりもはるかに詳しい遺伝構造を明らかにすることができます。

さらに研究者たちは、得られた遺伝子情報からサワガニの集団がどのように枝分かれ(進化)してきたかを調べるため、「ABC解析(近似ベイジアン計算)」と呼ばれる統計的な方法を使い、各集団が分化した順序やその時期を推定しました。

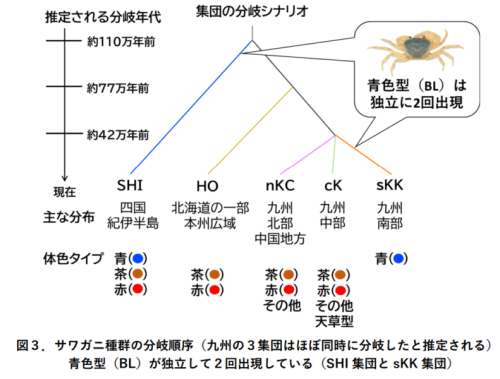

こうした丹念な解析の結果、日本のサワガニは5つの遺伝的集団に大きく分かれることが明らかになりました。

この結果は、これまで示唆されていた「最大で10の集団に細分される可能性」と比べると、より明確な区分が示されたことになります。

この5つの集団は地理的に分布する地域が比較的はっきりと分かれており、四国南部と紀伊半島南東部に分布する「SHI集団」、北海道と本州北部から鳥取県、四国北西部に分布する「HO集団」、九州北部と中国地方の島根県以西に分布する「nKC集団」、九州中南部に分布する「cK集団」、そして鹿児島県南部とその周辺の離島および本州の房総半島〜伊豆半島沿岸に飛び地状に分布する「sKK集団」という5つに分類されました。

特に注目すべきは、こうした5つの集団が必ずしも単純な島や河川による隔たりを越えている点です。

例えば、HO集団は北海道と本州北部にまたがって分布していますが、北海道への進出は人間の活動を介した人為的な移動が関係している可能性が高いことが指摘されています。

一方で、sKK集団は南九州と関東南部という遠く離れた2つの地域に存在し、その中間地域には分布していないという奇妙な分布を示しています。

これは日本列島がかつてどのように形成されてきたかを考える上で興味深い示唆を与える結果です。

研究者たちは、この分布パターンが日本列島の形成過程で起きた火山の噴火や島の形成、さらには過去の海水面の変動といった地質的な出来事と関連している可能性を指摘しています。

では、実際に体色と遺伝の関係はどうなっているのでしょうか?

今回の研究で、茶色型は日本全国に広く存在する「標準型」である一方、青色型や赤色型は特定の地域に限られていることが明らかになりました。

しかし、重要なのは「同じ体色でも、必ずしも同じ遺伝集団に属するとは限らない」という結果でした。

特に、茶色型と赤色型の個体間では、ミトコンドリアDNAや核DNAの解析を通じてもはっきりとした遺伝的な違いが見つからず、体色の違いは遺伝的要因ではなく環境の影響による「可塑的変異」だろうと結論づけられています。

具体的には、食べる餌の中に含まれる色素成分(例えばフラミンゴが甲殻類を食べることで羽毛がピンク色になるのと似た原理)に影響されている可能性があるのです。

一方、今回特に研究者たちが注目した青色型のサワガニは、遺伝的に異なる2つの集団(SHI集団とsKK集団)からそれぞれ見つかりました。

これは、青い色という特徴が遺伝的に独立して2回以上、別々の系統で進化したことを意味しています。

このように、異なる系統の生き物が似たような環境に適応して同じような特徴を獲得することを生物学では「収斂進化」と呼びますが、サワガニの青色型はこの収斂進化の典型的な実例なのかもしれません。

研究者たちは、こうした青色型の遺伝的な背景に気候や環境への適応が関係している可能性があると考えています。

【まとめ】色とDNAのズレが照らす保全と進化の視点

今回の研究は、日本の身近なカニであるサワガニの中に、多様で複雑な「遺伝的な世界」が秘められていることを初めて明らかにしました。

サワガニがこれほど明瞭に5つの異なる遺伝集団に分かれていることは、単に興味深いだけではありません。

日本列島という私たちが暮らす土地そのものが、サワガニたちの遺伝子にくっきりと痕跡を残しているという、驚くべき発見だったのです。

特に研究者たちを驚かせたのは、これら5つの遺伝集団の境界線が、火山活動や島の形成、過去の海水面の変動など、日本列島の複雑な地史とピタリと重なることでした。

いわばサワガニは、小さな体の中に日本の地理的な歴史を忠実に記録した「生きたタイムカプセル」と言えるのです。

また、研究ではサワガニの「青い体色」が少なくとも2度、遺伝的に異なる系統で独立に進化していたことが明らかになりました。

これは生物が似た環境に暮らすうちに、まったく別々のルートを辿りながら同じような特徴を獲得する「収斂進化」と呼ばれる興味深い現象です。

太平洋沿岸の温暖な地域で青い体色が進化した理由は、はっきりとはまだ分かっていませんが、研究者は気候や日差しの強さ、あるいは水質や捕食者からの防御といった環境への適応が関係している可能性を指摘しています。

一方で、この研究で明らかになった重要なポイントの一つに、「体色と遺伝子の関係は決して単純ではない」ということがあります。

実際に、全国どこでも見かける茶色型と、限られた地域でしか見かけない赤色型の間には、明確な遺伝的違いがありませんでした。

つまり同じ遺伝的な背景を持ちながらも、食べ物や環境の影響によって体色が変化してしまうということです。

これは、体色という一見分かりやすい特徴だけでサワガニを分類することの難しさを物語っています。

また、青色型についても、同じ色でありながら異なる遺伝的背景を持つことがあり、見た目だけでは系統を正しく分類することができないという興味深い結果となりました。

こうした結果は、科学的にも大変興味深いだけでなく、サワガニを保護する上でも重要な意味を持っています。

日本各地ではサワガニが絶滅危惧種に指定されている地域がありますが、その保護にあたっては単に「サワガニ」という一括りではなく、遺伝的な背景を考慮したより精密な保護対策が求められることになるでしょう。

例えば、HO集団は北海道から本州北部まで広い範囲に分布して遺伝的多様性も豊富ですが、一方のsKK集団は南九州と関東南部という飛び地的な分布をしており、その間の中部地方などには存在しないという特殊な状況にあります。

こうした各集団ごとの特徴を無視してしまうと、大切な遺伝資源や多様性を失ってしまう危険性があります。

今回の研究成果は、今後の日本の生物多様性の研究において非常に重要な基盤を提供します。

これまで曖昧だったサワガニの系統分類が明確になり、日本列島の地史との関連性も初めて科学的に裏付けられました。

とはいえ、この研究で新たに見つかった謎もあります。

研究チームは今後、それぞれの集団内でさらなる細かな遺伝的差異があるかどうか、あるいは特に謎めいた青色型の体色を決めている具体的な遺伝子の正体や環境要因との関係について、より深く調査していく予定です。

この研究を始めるきっかけは、研究を主導した國島大河氏が「場所によって体色がこんなに違うのはなぜだろう?という素朴な疑問から始まった」というシンプルな動機でした。

しかし実際に日本全国を巡ってサワガニを探すうちに、新たな謎が次々と生まれ、「サワガニを求めて東北から九州まで全国行脚していくうちに新たな謎も生まれ、困ったことに彼らはいまだに我々の頭を悩ませてくれています」と國島氏は振り返ります。

青いサワガニがなぜ独立して二度も誕生したのか、また、九州と関東という離れた地域で同じ遺伝的集団がなぜ見られるのか――その謎は、さらに深まったのです。

研究チームは「全ての謎が解ける日を夢見て、今後も生態や生理、分子などさまざまな視点から、身近な水生生物である『サワガニ』の魅力を深掘りしていきたい」と意欲を燃やしています。

参考文献

ゲノムから探るサワガニの複雑な分布と進化史 “色”だけでは見抜けない集団構造を明らかに

https://www.setsunan.ac.jp/news/detail/7633

元論文

Genetic population structure of Japanese freshwater crab, Geothelphusa dehaani species complex using genome wide SNPs

https://doi.org/10.1038/s41598-025-08085-0

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部