動物園でじっと動かずにいるカメや、家で飼っているトカゲを見て、「この子、今なに考えてるんだろう?」と不思議に思ったことはないでしょうか。

私たちは、犬や猫のように表情や動きがわかりやすい動物の“感情”はなんとなく感じ取ることができます。一方で、カメやトカゲなどの爬虫類は、「なにを考えているのか分からない」「そもそも感情なんてあるの?」と感じる人も少なくないでしょう。

実際科学の世界でも、これまで爬虫類の“気分”や“感情”についての研究は、ほとんど手つかずのままでした。

しかし今、「カメの気分を行動から読み取った」という注目すべき研究成果が発表されました。

この研究を行ったのは、イギリス・リンカーン大学(University of Lincoln)のチームです。彼らは赤足リクガメを使った行動実験によって、カメが“楽観的”か“悲観的”かといった気分の違いを示すことに初めて成功しました。

この研究の詳細は、2025年6月付けで科学雑誌『Animal Cognition』に掲載されています。

目次

- 爬虫類の心を探る、ちょっと変わった行動実験

- 「楽観的なカメ」は新しいものにも前向きだった――行動に表れた“気分”と“不安”のつながり

爬虫類の心を探る、ちょっと変わった行動実験

カメのような爬虫類にも“気分”があるとしたら——それは私たちがこれまで抱いてきた動物観を大きく揺さぶる発見です。

これまでの動物研究では、犬や猫、ウサギや鳥など、いわゆる「感情豊か」に見える動物が多く研究されてきました。これらの動物ではすでに、気分の良し悪しによって判断や行動に違いが出ることが確認されており、そのときの内面的な状態を行動から間接的に読み取る手法が確立されています。

そのひとつが「認知バイアス課題(cognitive judgement bias task)」という実験手法です。

この方法では、まず動物に「エサが必ずもらえる場所」と「絶対にもらえない場所」を学習させます。

その後、その中間にあたる“あいまいな位置”にエサ入れ(ボウル)を置いて、どれくらいの速さで動物が近づくかを測定します。もし素早く近づけば、「ここにもエサがあるかも」と前向きに判断した、つまり“楽観的”な気分だったと考えられます。逆に、ためらって近づかないなら、“悲観的”な気分に傾いていた可能性があるというわけです。

このように、あいまいな状況に対する判断の仕方を通じて、動物の“心の状態”を読み取ろうとするのが認知バイアス課題の特徴です。

ところが、こうした手法はこれまで、爬虫類には使われてきませんでした。

なぜなら、爬虫類は動きが遅く、反応にも個体差が大きいため、エサへの接近速度を比較するこの手法は「向いていない」と考えられていたからです。

また、爬虫類には感情を外から読み取れるような表情や鳴き声もなく、科学者のあいだでも「感情の幅が狭いのではないか」という慎重な見方が主流でした。脳の構造も哺乳類や鳥類ほど複雑ではなく、「気分や感情は持っていないかもしれない」と推測されることもありました。

それにもかかわらず、今回の研究チームがあえてこの方法に挑戦したのは、アカアシガメ(Chelonoidis carbonaria)という種に可能性を見出したからです。

このカメは、過去の研究で「新しい物体や環境に対する反応」を通して不安の強さが測定できることがすでに示されており、内面的な状態が行動に現れやすい種とされています。また、訓練によってエサのある場所をしっかり覚え、特定の位置に向かって歩くという空間的な学習能力も確認されていました。

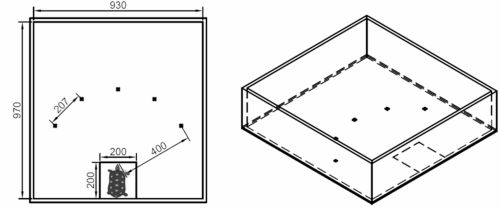

今回の研究では、15匹のアカアシガメにまずこの認知バイアス課題を実施し、「楽観的な判断傾向」があるかを調べました。具体的には、報酬のある位置とない位置を学習させた後、その中間にある3つの“あいまいな位置”(ポジティブ寄り、中央、ネガティブ寄り)にボウルを置き、カメがそこに近づくまでの時間を測定しました。

さらに研究チームは、カメの「気分」と「不安」の関係にも注目しました。

そのために、同じ個体に対して2つの追加テストも行いました。

ひとつは「新奇物体テスト(見慣れない物体テスト)」と呼ばれ、見慣れた場所に突然置かれた異物(ビーズコースター)に対する反応を測ります。もうひとつは「新奇環境テスト(見慣れない環境テスト)」で、壁や床の模様や素材が普段とまったく異なる場所にカメを置き、どれだけ早く動き出すか、どれだけ首を伸ばすかといった行動を観察します。

これらはどちらも、不安が強いと慎重になり、動きが遅くなるという傾向を利用した、不安の度合いを測るテストです。

研究チームのねらいは、認知バイアス課題で“楽観的”な判断をしたカメが、新奇なものにも積極的に行動する、つまり“不安が少ない”傾向を示すのではないか、という点にありました。言い換えれば、「気分」と「不安」が互いに関連しているかどうかを調べたのです。

このように、従来「不向き」とされていた方法を、慎重に検討し、アカアシガメの特性に合わせて最適化することで、爬虫類の“気分”を科学的に評価するという前例のない試みに成功したのが今回の研究です。

では実際に、カメたちはどのような反応を見せたのでしょうか?

「楽観的なカメ」は新しいものにも前向きだった――行動に表れた“気分”と“不安”のつながり

では実際に、カメたちはどのような反応を見せたのでしょうか。

まず、認知バイアス課題の結果では、15匹のアカアシガメのうち多くが、あいまいな位置に置かれたボウルに対しても、ある程度自信をもって近づいていく傾向を示しました。

とくに、ポジティブな位置(エサがある場所)に近い側に置かれたボウルには、より早く反応する個体が多く、ネガティブな側ではためらう個体が目立ちました。

これは、カメたちがエサのあるなしを正しく学習しているだけでなく、あいまいな状況に対して「楽観的」か「悲観的」かの傾向が現れていることを意味します。

次に、同じ個体について実施した「新奇物体テスト(見慣れない物体テスト)」と「新奇環境テスト(見慣れない環境テスト)」でも、個体ごとに明確な違いが見られました。

あるカメは、新しい物体にすぐに近づき、首を大きく伸ばして積極的に探索しようとしました。一方で、別のカメは長時間その場にとどまり、周囲の変化に対して慎重に反応していました。

研究チームはこれら3つのテスト結果を統計的に分析し、認知バイアス課題で“楽観的”な判断をしたカメほど、新奇テストでもより早く動き出し、首を大きく伸ばすなど積極的な行動をとる傾向があることを確認しました。

つまり、「気分が前向きなカメ」は「新しい環境にも自信をもって反応する」という対応関係が観察されたのです。

この結果は、アカアシガメにも我々と同じような「気分」があり、それが判断のしかた(楽観的・悲観的)だけでなく、不安の強さや行動にも影響を及ぼしていることを示唆しています。

これまで爬虫類は、「感情や気分が乏しい動物」と見なされがちでした。しかし今回の研究は、その思い込みを覆す重要な証拠になったといえるでしょう。

参考文献

New study shows tortoises experience feelings similar to our own

https://phys.org/news/2025-07-tortoises-similar.html

元論文

Evidence of mood states in reptiles

https://link.springer.com/article/10.1007/s10071-025-01973-y

ライター

相川 葵: 工学出身のライター。歴史やSF作品と絡めた科学の話が好き。イメージしやすい科学の解説をしていくことを目指す。

編集者

ナゾロジー 編集部